业绩急升却出售近半股权 海尔印度的资本博弈

在印度的收入快速增长之际,海尔仍决定出售近半数股权,以换取更多本地化发展空间 重点: 去年海尔印度收入超10亿美元,按年增长超30% 海尔印度拟释出2%股份予员工,并计划于未来两年启动IPO 李世达 在全球家电巨头中,海尔智家股份有限公司(6690.HK; 600690.SH)是少数能在新兴市场取得本地化成功的中国品牌。但令人意外的是,这家中国制造“出海标杆”企业,在其印度子公司年收入突破10亿美元、南亚市场持续高速成长之际,却传出拟出售近半股权予印度本地企业,这一操作再次凸显了中国资本在海外发展面对的困境。 据《商业旗帜报》、路透社等媒体报道,印度巴帝电信(BRTI.NS)创始人苏尼尔·米塔尔(Sunil Mittal)的家族办公室,正联合美国私募股权公司华平投资,提出以600亿卢比(7.2亿美元)收购海尔印度49%的股份。目前海尔仍在评估此一交易,尚未做出最终决定。 此前,彭博社于5月份一则报道也透露了这一可能性,但当时传出的估值为20亿美元,最新报价折价幅度高达64%。路透社称,估值缩水关键因素是海尔向印度子公司收取的高额品牌使用费和特许权费用,侵蚀公司未来的利润率,一定程度上抑制了外部投资者的估值预期。 制造业出海先行者 回头来看,海尔集团可说是中国最早一批布局全球化的制造企业之一,从冰箱起家,逐步拓展至洗衣机、空调、厨电、电视等多元家电产品,并成功并购GE Appliances、Candy等国际品牌,成为全球智能家电领导者之一。截至2024年底,海尔连续15年蝉联全球大型家电品牌市占第一,海外营收占比达52%。 早在2004年,海尔便已进入印度市场,是首批在印度设厂的中国家电品牌之一。2007年,海尔在普纳(Pune)设立首座工厂,生产冰箱与洗衣机,并在2017年于大诺伊达(Greater Noida)兴建第二座综合工业园区。截至2024年底,海尔印度拥有近3,000名员工,当中技术与研发人员占比达25%以上,实现研发、制造、销售、售后服务四位一体的本地全链条运营体系。 根据2024年报,海尔印度收入首次超过10亿美元,同比增长超过30%,公司更定下2027年达20亿美元的目标,成为公司海外业务最大亮点之一,帮助公司去年年度收入与净利润双双创下历史新高。 今年第一季,南亚市场(主要是印度)收入年增超过30%,印度地区零售额与零售量市占率分别提升0.6与0.7个百分点,对开门冰箱的市占率更达到21%。 这样的业务表现应当吸引母公司继续增资扩产,却为何选择出售近半股权? 必然的妥协 从地缘政治因素来看,自2020年中印边境爆发冲突以来,印度政府对中国企业的投资采取更高的审批标准。根据“Press Note 3”政策,所有来自与印度接壤国家的投资案皆需政府逐案核准,不适用自动通道。海尔印度曾于2023年申请100亿卢比的直接投资计划,用以扩建现有产能与建设新厂,但截至2024年底仍未获批。 事实上,自印度总理莫迪于2014年提出“印度制造”以来,一直力图将印度打造为全球制造中心,并减少对外资的依赖,尤其是家电、电信与半导体等敏感领域。对外资企业而言,若想在印度取得政策支持与市场拓展机会,通常需在股权、治理结构与供应链层面进行本地化调整。在此情形下,海尔势必要降低“中国控制”的敏感标签。 虽然交易后仍由中资控股,但透过让渡49%股份给印度本地商界与西方资本,可形塑出一种“多元治理”、“间接本地化”的形象,降低在产能扩张与IPO等关键节点上被卡关的风险,在不丧失实控权的前提下,获得更多制度操作空间与政策通融余地。 这种“让渡而不放权”的资本设计,或许是当前地缘政治环境下,中国企业海外求生的必然妥协。 根据路透报道,海尔印度还将释出2%股份予员工,并计划于未来两年启动IPO。这一安排也有助强化公司在印度的“本地企业”形象,有利于说服印度监管层其治理结构符合当地利益。以目前7.2亿美元收购49%计算,整体估值仅14.7亿美元。若未来IPO估值回升至20至25亿美元,母公司持有的51%股份市值也将回升至10亿美元以上,加上品牌授权收入与潜在技术服务费,可实现实质收益放大。 不过,交易后势必仍需面对严格的审批与资本回报限制,而高额的品牌授权费与技术转移费若未调整,仍可能抑制海尔印度本地利润,影响IPO估值表现,同时股权的让渡也意味着治理复杂度提升。但对海尔而言,这仍然是一场值得下注的转型赌局。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯,请点击这里

6690.HK

600690.SHG

Zepp股价大涨:华尔街迎来中概股复兴?

过去两周,这家可穿戴健身设备制造商的股价翻倍有余,在经历连续三年营收萎缩后,其业绩似乎将重返增长轨道 重点: Zepp Health股价过去两周内涨逾一倍(主要在上周录得涨幅),公司预测二季度营收将增长30%,为三年来首次实现同比增长 公司正从小米的代工厂商,转向发展自有品牌Amazfit 阳歌 两周前,我们报道了医美平台新氧科技(SY.US)股价年内飙涨四倍(涨幅主要在上个月录得)的案例。如今,可穿戴设备制造商Zepp Health Corp.(ZEPP.US)或正经历相似轨迹,股价在过去两周内翻倍有余,其中大部分涨幅在上周录得。 尽管两者或许只是GameStop式的迷因股(迷因股股价异动源于缺乏财务支撑的投机性买入),但更有可能存在深层变化。简言之,我们认为这两家企业或标志着,部分长期在华尔街遇冷的中概股,正迎来初现端倪的复兴浪潮。 告别连接独立诊所与消费者的旧有平台模式,新氧因其转型直营医美中心的战略,获得投资者关注。Zepp似乎也有亮眼故事可讲,包括即将实现2021年以来首次营收增长。 此番重生,源于Zepp摒弃昔日的商业模式,不再依据授权协议为手机巨头小米代工可穿戴设备。取而代之的是,公司正全力打造自有品牌Amazfit。这条转型之路虽极具挑战,但随着Zepp的营收重拾增长,终究开花结果。 更宏观看,新氧与Zepp的案例或反映出投资者认知转变,他们或许意识到,对所有中概股一概而论的严苛态度有失偏颇,并承认部分企业值得深入审视。我们此前讨论过的中企赴美IPO寒冬,或为另一诱因。当市场鲜见大型中概新股上市,投资者或开始在现时的股份中,寻觅璞玉浑金。 即便经历近期大涨,Zepp的市销率(P/S)仍仅为0.46倍,虽较3月水平翻倍,估值仍处低位。新氧3月底市销率同样低至0.42倍,但经大幅拉升后飙升至2.13倍。相较全球可穿戴设备巨头佳明(GRMN.US)的6.4倍市销率,两者估值仍有显著差距,表明股价或存可观上行空间。 自2018年赴美上市以来,Zepp历尽艰辛。彼时,其以“华米”之名立足市场,命运与手机巨头小米深度捆绑。后者除手机业务外,也通过授权协议与Zepp等企业合作销售各类电子产品。上市之初,小米产品贡献Zepp约三分之二营收。 摆脱依赖小米 然而,Zepp迅速察觉对小米的依赖既限制发展潜能,又导致毛利率远逊于自有品牌企业。毅然决定转型,并于2021年将公司名由“华米”更名为Zepp,标志着战略转向正式落地。 此后,公司來自小米产品的销售额持续下滑,毛利率则逆向提升,从2019年约25%升至去年第一季度的37.3%。虽然仍大幅落后于佳明58%的毛利率,但再度佐证,若Zepp能在全球运动手环市场确立重要地位,盈利水平仍有巨大提升空间。 据市场调研机构SNS Insider数据,该市场规模庞大,去年总值约610亿美元。更重要的是,预计2025至2032年销售额将以15%的复合增速扩张,期末有望达到2,300亿美元。 Zepp及其Amazfit品牌目前尚属市场新锐,但作为不到百美元平价产品的领跑者,正快速崛起。如前所述,因主动“去小米化”,公司近年营收骤降,从2022年6.14亿美元回落至去年的仅1.83亿美元。 随着与小米加速切割(今年一季度小米产品的相关销售占比仅6%),营收大跌态势近两季度已显著趋缓。一季度营收同比微降3.6%至3,850万美元。更重要的是,公司预测二季度将实现约30%的营收增长,这将是2021年以来首次同比增长。 Zepp首席财务官邓成(Leon Deng)在5月财报电话会上表示:“我们认为,年内剩余时间营收增速必将持续上行。” 他续称:“诸位也关注到公司毛利率提升进程稳步推进,这一趋势仍将延续。” Zepp将重拾增长归功于两款新品:季内发售的Amazfit Active 2与3月末推出的Bip 6。这两款平价可穿戴设备均获市场普遍好评。公司指出,新品上市初期均遭遇供应瓶颈,预计6月底前可全面解决。 不过,Zepp一季度仍处亏损状态,净亏损额达1,970万美元,上年同期则为1,480万美元。…

ZEPP.US

荣昌生物公布42亿美元BD合作 为何市场不买单?

以交易总价值衡量,荣昌生物此次BD在2025年上半年中国创新药企业BD交易总额中可跻身前五,但是与其他行业头部交易的含金量存在本质差异 重点: 荣昌的首付款仅有4,500万美元现金,在交易总额中仅仅占1% 荣昌生物短期偿债压力巨大,这笔低现金回报的交易或难以解决公司的资金链压力 莫莉 对于中国创新药企业来说,核心管线完成对外授权(BD)实现“出海”往往是重大利好消息,因为为授权交易不仅能为企业带来一笔可观的现金收入,也能为管线在海外的研发推进提供有力支持。然而,6月26日,市场期待已久的荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(688331.SH;9995.HK)已获批产品泰它西普的授权交易终于靴子落地时,却引发资本市场剧烈震荡,A股和H股在消息公布当天分别重挫18.36%和11.71%,这背后究竟有何争议? 根据公告披露,荣昌生物将核心产品泰它西普在大中华区以外的全球范围内开发和商业化的独家权利授予美国生物医药公司Vor Bio(VOR.US),从这笔交易中,荣昌生物获得4,500万美元的首付款,以及价值8,000万美元、可认购Vor Bio普通股的认股权证,约占Vor Bio总发行股本23%,再加上最高可达41.05亿美元的临床注册及商业化里程碑付款,以及高个位数至双位数的净销售提成。 以42.3亿美元的交易总价值衡量,荣昌生物与Vor Bio的这项合作在2025年上半年中国创新药企业BD交易总额中可跻身前五。但是,无论从现实获益还是交易对手行业地位来看,这笔交易与其他行业头部交易的含金量存在本质差异,这或许为市场的悲观情绪提供了解释。 从首付款比例来看,荣昌仅拿到4,500万美元现金,在交易总额中仅仅占1%,相比之下,三生制药与跨国药企巨头辉瑞的合作中,三生获得了12.5亿美元的首付款以及最高达60.5亿美元的交易总额,首付款占比为20.6%。虽然荣昌以价值8,000万美元认股权证替代传统首付,但是这是“以产品换股权”的高风险策略。 其次,此番股价大跌也是回吐了被提前兑现的涨幅。在交易公布两周前,荣昌生物曾在公众号上高调宣称,多位跨国医药公司的商务拓展经理主动与公司交流泰它西普国际合作、技术授权等,暗示泰它西普有望与医药巨头联手,刺激港股股价单日暴涨20%。 然而,最终公布的合作方Vor Bio却只是一家“壳公司”,合作方的资质与市场预期有着巨大落差。据Vor Bio5月初披露,公司终止了所有临床项目且裁员95%至仅剩8名员工,截至2025年第一季度,其现金储备仅有5,004.7万美元,因股价长期低于1美元面临纳斯达克退市警告。尽管与荣昌合作的同一天,Vor Bio也宣布完成私募股权融资(“PIPE”)达成证券购买协议,预计在扣除费用之前总融资收益约为1.75亿美元,但是以Vor Bio当前的资金实力,为泰它西普推进海外研发恐怕仍然需要更多资金支持。 后期管线出海不易? 与三生制药等管线处于早期阶段的高价BD交易不同,荣昌生物此次“出海”的泰它西普是一款已于2021年获批上市的成熟药物。在中国市场,泰它西普已获批用于治疗系统性红斑狼疮、类风湿关节炎以及重症肌无力,是自身免疫性疾病领域的重磅产品。2024年,泰它西普的销售额高达9.7亿元,同比增加88%,为荣昌生物贡献56.3%的营收。 作为一款具有研发确定性的产品,泰它西普若采用传统的License-out模式,恐怕要价颇高。此外,荣昌生物已积极推进泰它西普的海外临床研究,针对系统性红斑狼疮、IgA肾病和重症肌无力三大方向的全球Ⅲ期临床试验均已获FDA批准并开始受试者入组,这意味着,如果荣昌生物将海外权益全数转让,将会期望更高的回报,而大型跨国药企往往权衡商业化投入与预期收益,双方交易可能在估值上僵持。 因此,荣昌生物选择以低现金模式与Vor Bio合作,通过换取后者23%股权深度介入泰它西普海外研发,同时依托Vor Bio引入的私募资本共担风险。若药物成功出海,股权价值将带动荣昌实现双向受益,但同时也将需承担Vor Bio的生存风险。 荣昌生物的股价在交易公布后曾连续3日下跌,但随后3日不断反弹,截至7月4日股价已经回到大跌前的高位67.8港元。当前荣昌生物的市销率约为20倍,远高于三生制药的市销率6倍,这意味着市场已经给荣昌生物较高的溢价。值得注意的是,截至2025年一季度末,荣昌生物账面现金仅7亿元,短期偿债压力巨大,这笔低现金回报的交易或难以解决公司的资金链压力。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯,请点击这里

9995.HK

688331.SHG

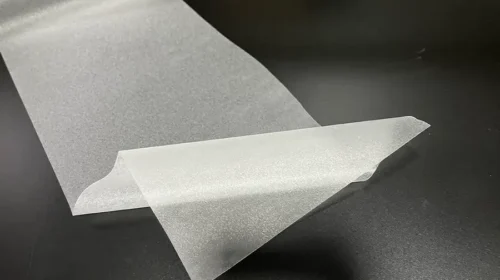

营收下滑叠加行业阵痛 新子光电逆势赴美上市

尽管去年录得净亏损且营收下滑,这家薄膜太阳能封装企业仍将其纳斯达克的集资规模扩大了一倍 重点: 新子光电已递交纳斯达克上市申请,中国太阳能产业产能严重过剩之际,公司去年营收下滑 这家公司押注强劲需求,称预测数据显示,其核心薄膜太阳能产品销售额2019至2029年将翻倍有余 谭英 杭州新子光电科技有限公司(XZ.US)扩大纳斯达克上市规模的举措或许令人侧目,尤其考虑到其疲弱的财务状况,以及美国投资者对中国企业日益增强的戒心。 当众多中国企业蜂拥赴港上市,这家规模较小的太阳能薄膜制造商却选择纳斯达克。公司今年3月首次递交赴美上市申请,最新披露显示,新子光电拟将发行量提高150%,从原定的150万股增至380万股,潜在市值上限达1.16亿美元。 新子光电是薄膜产品市场的利基企业,生产用于保护薄膜太阳能电池的包装。其两大核心产品有助于保护电池免受风化,并将阳光反射到电池上,从而提高其效率。此类电池可安装在窗户、曲面和屋顶上。 招股书援引第三方研究称,去年其薄膜产品全球销售额达99亿元人民币(14亿美元),预计2029年将增至155亿元,这一增长趋势或是新子光电扩募的信心来源。目前,公司聚焦江苏宿迁经济开发区的客户,涵盖行业龙头天合光能(688599.SS)。 新子光电披露,上述开发区的企业年产太阳能板可达40吉瓦,即年产4亿平方米太阳能板,对应需耗8亿平方米共挤膜作封装材料。需要指出的是,中国太阳能行业产能严重过剩,目前产能或大量闲置,但过剩局面将随时间而缓解。 鉴于产品需求增长预期,新子光电计划新建8条共挤膜封装生产线。自2022年启动出口业务,公司重点开拓越南市场,该国已成为中国太阳能制造商规避西方关税的热门地。 若成功上市,新子光电将成为继斯凯蒙太阳能3月挂牌后,第二家登陆纳斯达克的中国光伏企业。斯凯蒙太阳能上市以来股价已下跌35%,这对新子光电不是好兆头。 过去三年,新子光电业务表现也乏善可陈,营收从2022年的3,800万美元持续下滑至2023年的3,280万美元,去年更跌至2,500万美元。期内,利润从2022年的180万美元,到去年亏损340,050美元。 与业内同行相似,新子光电正承受产能过剩引发的价格下行压力,目前多数企业处于亏本生产状态。公司两大核心产品——透明、白色EVA(聚乙烯醋酸乙烯酯薄膜)薄膜及POE(聚烯烃弹性体),去年平均售价分别下跌26%和21%。 业务渐趋稳定 积极信号是,新子光电销售成本从2023年的2,900万美元降至去年的2,250万美元,降幅达23%。去年上下半年营收也保持稳定,上半年销售额1,260万美元,下半年微降至1,250万美元。同期业绩明显好转,上半年亏损70万美元后,下半年实现36万美元盈利。 新子光电称,2023年公司是全球第九大透明光伏封装薄膜制造商。当前,行业龙头福斯特(603806.SH)市值为367亿元人民币,市销率(P/S)维持在2.07的较高水平。若采用同等估值,新子光电市值仅5,000万美元,远低于其7,500万至1.12亿美元的估值区间。 中国掌控全球超80%的光伏供应链,因而易受美国等国保护性关税冲击。但当前产业最大症结在于产能过剩,源于前几年厂商为应对预期需求而大肆扩产。近期在上海举行的行业论坛上,天合光能董事长高纪凡表示,去年全行业亏损总额达400亿美元,多数制造商现仍处于亏损状态。 今年2月,发改委召开线上会议,呼吁禁止新增产能。禁令虽未落地,高纪凡倡议通过兼并重组与减产推动行业整合。 尽管近年行业阵痛,太阳能无疑代表未来潮流趋势。能源智库Ember数据显示,太阳能装机量每三年倍翻,2024年贡献全球电力需求增量的40%。行业协会SolarPowerEurope称,2024年全球装机量增长33%,突破2太瓦,但今年增速预计放缓至10%。 增速放缓部分归因于美国市场波动,其约占全球光伏市场8%的份额。去年,美国新增装机量50吉瓦,创历史纪录,较2023年增长21%。随着美国总统特朗普逐步取消新增光伏装机补贴,未来数年恐难复制此增长态势。 新子光电计划以每股4至6美元定价,按中位数计算可募资约1,900万美元。部分资金将用于扩产及培育出口业务。公司客户结构持续优化,最大客户收入占比从2023年的55%降至去年的32%。 归根结底,新子光电在中国庞大的光伏生态中体量有限,近三年营收盈利持续波动。不过,当前其经营渐趋稳定,增发目标的实现或表明有投资者看好公司前景。最终,需由华尔街主流投资者判定,他们是否认同前述乐观预期。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯,请点击这里 这篇文章已更新,以便更好地描述新子光电的产品

智能座舱战国时代 镁佳盼借模块化突围

正申请在港上市的的镁佳股份,试图以“模块化+多域融合”为核心策略,证明他们有更好的盈利能力 重点: 公司收入在2023年大幅增长,去年小幅回落至14.2亿元 过去三年亏损持续收窄,但去年应收票据激增336% 李世达 在中国汽车产业智能化转型的驱动下,“智能座舱”成为最炙手可热的创新焦点之一。从过去仅止于语音控制与大屏幕显示,到如今结合AI语义理解、视觉识别、情境交互与远端OTA升级,智能座舱已逐渐从附加功能变为主机厂差异化竞争的核心场域。 这场由软件定义主导的新技术浪潮,不仅改变了汽车产业的供应链格局,也催生出一批介于博世、大陆等传统Tier 1巨头与模块零件厂之间的“Tier 1.5”供应商,它们以模块化架构、AI算法与可重复部署为卖点,快速抢占主机厂的下一代车型平台。 这股趋势促使了包括博泰车联网、四维智联(已通过上市聆讯)及佑驾创新(2431.HK)等智能座舱领域公司纷纷选择赴港上市,而2018年创立的镁佳股份有限公司近日亦向港交所递交上市申请。去年底上市的佑驾创新,其股价至今已上涨39%。 根据申请文件,镁佳股份的核心竞争力在于整合式的智能座舱+X产品理念。简单来说,该方案通过整合多种智能汽车功能,包括智能座舱、ADAS泊车、ADAS驾驶、车联网、OTA升级等,嵌入统一的实体域控制器,以用于置入车辆中。 镁佳称,其采用模块化、可重复的软件架构,使不同厂商可以快速集成至各自车型中,这种“预开发模块库”逻辑不需要在每次得到定点后重新开发,可以有效缩短开发交付时间至“以月为单位”,适合中国汽车市场当下“快周期、低成本”的需求环境。 主动放弃最大客户 截至目前,镁佳的客户包括奇瑞、长安、东风、长安马自达、日产和福特等头部车厂的多款车型。而自2022年首款搭载镁佳方案的车型量产以来,公司业绩也经历了强劲增长。 自2022年起,公司收入从3.88亿元(5,400万美元)跃升2.9倍至2023年的15.13亿元,2024年小幅回落至14.2亿元。同期公司来自最大客户的收入分别为2.05亿元、8.02亿元和3.24亿元,占其收入约52.8%、53.0%和22.8%。 值得一提的是,公司在2024年初决定与过去两年的最大客户终止合作关系,该客户即中国智能座舱龙头德赛西威(002920.SZ)。退出合作之后,虽然当年收入有所下降,但毛利率却由2023年的12.1%大幅增长至21.8%。 当同行都在牺牲利润换规模时,镁佳选择反其道而行,虽失去最大客户,但提升了毛利率,降低了客户集中度,令其业务结构朝向更可盈利的方向优化。 截至2024年底,该公司已与12家车厂建立合作关系,累计获得48个车型定点,年交付量超过63万套,申请文件中称:“中国约每十辆搭载智能座舱域控系统的新车中,就有一辆使用镁佳股份的解决方案”。 不过,就如同中国汽车供应链上的其他产业,镁佳也处在亏损阶段。2022年至2024年,公司年度亏损分别为4.23亿元、3.57亿元及2.91亿元,呈持续收窄的趋势。公司称,亏损的收窄归功于零组件实现国产替代与供应链优化,以及更多高毛利的模块进入产品组合,同时模块化平台的导入,有效降低新项目开发的边际成本。 去年应收票据暴增 截至去年底,公司持有的现金及现金等价物约1.87亿元,另有2亿元受限制现金,但去年公司应收票据从2023年的5,719万元暴增336%至2.49亿元,另外还有约6.49亿元的应收帐款。这意味着越来越多货款结算转向票据支付形式。票据支付延长了实际回款周期,往往达三至六个月甚至更长,这无疑大大增加了公司的运营压力。 在资本支持方面,镁佳自2018年以来累计完成多轮融资,至今年5月完成3,069万美元的D+轮融资后,估值达9.3亿美元,与博泰车联网传出的估值逾10亿美元相若。不过,镁佳盈利状况好过博泰车联网,前者亏损持续收窄,后者同期则扩大至5.4亿元。从毛利率看,镁佳的21.8%也好过博泰的11.8%、佑驾创新的16%。 当前智能座舱行业正从“烧钱创新”进入到“落地量产”阶段,镁佳股份凭借模块化平台与预开发策略,在技术交付与成本控制上展现出较强的系统集成能力。虽尚处亏损,但其毛利率改善及与头部车厂的合作基础,已使其具备进一步放量成长与平衡盈亏的潜力。 而随着佑驾创新等同业在港股市场获得积极定价,智能座舱的估值参照正在上升,为镁佳创造了有利的上市窗口。若未来能在客户结构、现金流与产品出海等方面实现突破,资本市场对其预期也有望随之抬升。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯,请点击这里

掌握中概股最新动态,订阅我们的新闻邮件

新股

营收下滑叠加行业阵痛 新子光电逆势赴美上市

尽管去年录得净亏损且营收下滑,这家薄膜太阳能封装企业仍将其纳斯达克的集资规模扩大了一倍 重点: 新子光电已递交纳斯达克上市申请,中国太阳能产业产能严重过剩之际,公司去年营收下滑 这家公司押注强劲需求,称预测数据显示,其核心薄膜太阳能产品销售额2019至2029年将翻倍有余 谭英 杭州新子光电科技有限公司(XZ.US)扩大纳斯达克上市规模的举措或许令人侧目,尤其考虑到其疲弱的财务状况,以及美国投资者对中国企业日益增强的戒心。 当众多中国企业蜂拥赴港上市,这家规模较小的太阳能薄膜制造商却选择纳斯达克。公司今年3月首次递交赴美上市申请,最新披露显示,新子光电拟将发行量提高150%,从原定的150万股增至380万股,潜在市值上限达1.16亿美元。 新子光电是薄膜产品市场的利基企业,生产用于保护薄膜太阳能电池的包装。其两大核心产品有助于保护电池免受风化,并将阳光反射到电池上,从而提高其效率。此类电池可安装在窗户、曲面和屋顶上。 招股书援引第三方研究称,去年其薄膜产品全球销售额达99亿元人民币(14亿美元),预计2029年将增至155亿元,这一增长趋势或是新子光电扩募的信心来源。目前,公司聚焦江苏宿迁经济开发区的客户,涵盖行业龙头天合光能(688599.SS)。 新子光电披露,上述开发区的企业年产太阳能板可达40吉瓦,即年产4亿平方米太阳能板,对应需耗8亿平方米共挤膜作封装材料。需要指出的是,中国太阳能行业产能严重过剩,目前产能或大量闲置,但过剩局面将随时间而缓解。 鉴于产品需求增长预期,新子光电计划新建8条共挤膜封装生产线。自2022年启动出口业务,公司重点开拓越南市场,该国已成为中国太阳能制造商规避西方关税的热门地。 若成功上市,新子光电将成为继斯凯蒙太阳能3月挂牌后,第二家登陆纳斯达克的中国光伏企业。斯凯蒙太阳能上市以来股价已下跌35%,这对新子光电不是好兆头。 过去三年,新子光电业务表现也乏善可陈,营收从2022年的3,800万美元持续下滑至2023年的3,280万美元,去年更跌至2,500万美元。期内,利润从2022年的180万美元,到去年亏损340,050美元。 与业内同行相似,新子光电正承受产能过剩引发的价格下行压力,目前多数企业处于亏本生产状态。公司两大核心产品——透明、白色EVA(聚乙烯醋酸乙烯酯薄膜)薄膜及POE(聚烯烃弹性体),去年平均售价分别下跌26%和21%。 业务渐趋稳定 积极信号是,新子光电销售成本从2023年的2,900万美元降至去年的2,250万美元,降幅达23%。去年上下半年营收也保持稳定,上半年销售额1,260万美元,下半年微降至1,250万美元。同期业绩明显好转,上半年亏损70万美元后,下半年实现36万美元盈利。 新子光电称,2023年公司是全球第九大透明光伏封装薄膜制造商。当前,行业龙头福斯特(603806.SH)市值为367亿元人民币,市销率(P/S)维持在2.07的较高水平。若采用同等估值,新子光电市值仅5,000万美元,远低于其7,500万至1.12亿美元的估值区间。 中国掌控全球超80%的光伏供应链,因而易受美国等国保护性关税冲击。但当前产业最大症结在于产能过剩,源于前几年厂商为应对预期需求而大肆扩产。近期在上海举行的行业论坛上,天合光能董事长高纪凡表示,去年全行业亏损总额达400亿美元,多数制造商现仍处于亏损状态。 今年2月,发改委召开线上会议,呼吁禁止新增产能。禁令虽未落地,高纪凡倡议通过兼并重组与减产推动行业整合。 尽管近年行业阵痛,太阳能无疑代表未来潮流趋势。能源智库Ember数据显示,太阳能装机量每三年倍翻,2024年贡献全球电力需求增量的40%。行业协会SolarPowerEurope称,2024年全球装机量增长33%,突破2太瓦,但今年增速预计放缓至10%。 增速放缓部分归因于美国市场波动,其约占全球光伏市场8%的份额。去年,美国新增装机量50吉瓦,创历史纪录,较2023年增长21%。随着美国总统特朗普逐步取消新增光伏装机补贴,未来数年恐难复制此增长态势。 新子光电计划以每股4至6美元定价,按中位数计算可募资约1,900万美元。部分资金将用于扩产及培育出口业务。公司客户结构持续优化,最大客户收入占比从2023年的55%降至去年的32%。 归根结底,新子光电在中国庞大的光伏生态中体量有限,近三年营收盈利持续波动。不过,当前其经营渐趋稳定,增发目标的实现或表明有投资者看好公司前景。最终,需由华尔街主流投资者判定,他们是否认同前述乐观预期。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯,请点击这里 这篇文章已更新,以便更好地描述新子光电的产品

智能座舱战国时代 镁佳盼借模块化突围

正申请在港上市的的镁佳股份,试图以“模块化+多域融合”为核心策略,证明他们有更好的盈利能力 重点: 公司收入在2023年大幅增长,去年小幅回落至14.2亿元 过去三年亏损持续收窄,但去年应收票据激增336% 李世达 在中国汽车产业智能化转型的驱动下,“智能座舱”成为最炙手可热的创新焦点之一。从过去仅止于语音控制与大屏幕显示,到如今结合AI语义理解、视觉识别、情境交互与远端OTA升级,智能座舱已逐渐从附加功能变为主机厂差异化竞争的核心场域。 这场由软件定义主导的新技术浪潮,不仅改变了汽车产业的供应链格局,也催生出一批介于博世、大陆等传统Tier 1巨头与模块零件厂之间的“Tier 1.5”供应商,它们以模块化架构、AI算法与可重复部署为卖点,快速抢占主机厂的下一代车型平台。 这股趋势促使了包括博泰车联网、四维智联(已通过上市聆讯)及佑驾创新(2431.HK)等智能座舱领域公司纷纷选择赴港上市,而2018年创立的镁佳股份有限公司近日亦向港交所递交上市申请。去年底上市的佑驾创新,其股价至今已上涨39%。 根据申请文件,镁佳股份的核心竞争力在于整合式的智能座舱+X产品理念。简单来说,该方案通过整合多种智能汽车功能,包括智能座舱、ADAS泊车、ADAS驾驶、车联网、OTA升级等,嵌入统一的实体域控制器,以用于置入车辆中。 镁佳称,其采用模块化、可重复的软件架构,使不同厂商可以快速集成至各自车型中,这种“预开发模块库”逻辑不需要在每次得到定点后重新开发,可以有效缩短开发交付时间至“以月为单位”,适合中国汽车市场当下“快周期、低成本”的需求环境。 主动放弃最大客户 截至目前,镁佳的客户包括奇瑞、长安、东风、长安马自达、日产和福特等头部车厂的多款车型。而自2022年首款搭载镁佳方案的车型量产以来,公司业绩也经历了强劲增长。 自2022年起,公司收入从3.88亿元(5,400万美元)跃升2.9倍至2023年的15.13亿元,2024年小幅回落至14.2亿元。同期公司来自最大客户的收入分别为2.05亿元、8.02亿元和3.24亿元,占其收入约52.8%、53.0%和22.8%。 值得一提的是,公司在2024年初决定与过去两年的最大客户终止合作关系,该客户即中国智能座舱龙头德赛西威(002920.SZ)。退出合作之后,虽然当年收入有所下降,但毛利率却由2023年的12.1%大幅增长至21.8%。 当同行都在牺牲利润换规模时,镁佳选择反其道而行,虽失去最大客户,但提升了毛利率,降低了客户集中度,令其业务结构朝向更可盈利的方向优化。 截至2024年底,该公司已与12家车厂建立合作关系,累计获得48个车型定点,年交付量超过63万套,申请文件中称:“中国约每十辆搭载智能座舱域控系统的新车中,就有一辆使用镁佳股份的解决方案”。 不过,就如同中国汽车供应链上的其他产业,镁佳也处在亏损阶段。2022年至2024年,公司年度亏损分别为4.23亿元、3.57亿元及2.91亿元,呈持续收窄的趋势。公司称,亏损的收窄归功于零组件实现国产替代与供应链优化,以及更多高毛利的模块进入产品组合,同时模块化平台的导入,有效降低新项目开发的边际成本。 去年应收票据暴增 截至去年底,公司持有的现金及现金等价物约1.87亿元,另有2亿元受限制现金,但去年公司应收票据从2023年的5,719万元暴增336%至2.49亿元,另外还有约6.49亿元的应收帐款。这意味着越来越多货款结算转向票据支付形式。票据支付延长了实际回款周期,往往达三至六个月甚至更长,这无疑大大增加了公司的运营压力。 在资本支持方面,镁佳自2018年以来累计完成多轮融资,至今年5月完成3,069万美元的D+轮融资后,估值达9.3亿美元,与博泰车联网传出的估值逾10亿美元相若。不过,镁佳盈利状况好过博泰车联网,前者亏损持续收窄,后者同期则扩大至5.4亿元。从毛利率看,镁佳的21.8%也好过博泰的11.8%、佑驾创新的16%。 当前智能座舱行业正从“烧钱创新”进入到“落地量产”阶段,镁佳股份凭借模块化平台与预开发策略,在技术交付与成本控制上展现出较强的系统集成能力。虽尚处亏损,但其毛利率改善及与头部车厂的合作基础,已使其具备进一步放量成长与平衡盈亏的潜力。 而随着佑驾创新等同业在港股市场获得积极定价,智能座舱的估值参照正在上升,为镁佳创造了有利的上市窗口。若未来能在客户结构、现金流与产品出海等方面实现突破,资本市场对其预期也有望随之抬升。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯,请点击这里

摩尔线程累亏50亿 短期转盈难寄厚望

为应对美国日益加剧的制裁,中国积极推动芯片发展,这家GPU制造商或许能因而受惠 重点: 摩尔线程已递交A股上市申请,过去三年累计亏损50亿元,同期收入不多但增速明显 公司寄望成为中国GPU市场的领军者,受益于国产芯片加速替代进口的趋势,预计该领域规模到2029年将增长十倍 陈竹 成立仅五年的摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司,正争取逾10亿美元的融资,力图成为驱动人工智能应用的核心部件——图形处理器(GPU)的关键国产供应商。上周,这家高科技芯片企业递交A股上市申请,势必吸引欲协助国家实现关键技术的国有资本竞相投资。 从诸多维度看,摩尔线程正是中国向重点科技领域投入千亿资金的产物。公司创立时正值美国对华制裁的高峰期,当时美国政府对科技巨头华为实施全面禁令。GPU对人工智能及高端计算应用的开发至关重要,摩尔线程的创始人相信,公司将把握国产替代的机遇,抢占GPU市场。 这样的雄心也伴随风险,摩尔线程2023年遭遇跟华为类似的美国禁令后,对此深有体会。相关限制阻断其与台积电等代工厂合作,全球多数顶尖芯片设计企业,都依赖这家代工巨头生产产品。 在当前政策主导的环境下,摩尔线程等企业获得上市优先通道,得以超越排队更久的公司,反映中国在新股市场上,向重点领域倾斜的战略。 摩尔线程的招股说明书显示,拟募资80亿元(约合11亿美元),巨额融资计划显然是瞄准投资者对人工智能(含AI芯片制造商)的强劲需求。无独有偶,竞争对手沐曦股份也在同日递交39亿元的上市申请,专注中央处理器(CPU)的兆芯集成上月则提交申请,拟募资42亿元。 与众多同业相似,摩尔线程由龙头芯片企业前雇员创建。联合创始人兼CEO张建中曾任英伟达(NVDA.US)全球副总裁兼中国区总经理。在GPU领域,英伟达的霸主地位令其成为全球最具价值的企业之一。另一位联合创始人张钰勃,曾是英伟达美国总部资深架构师。 企业信息平台天眼查显示,摩尔线程至今已通过六轮融资,募集至少45亿元(该统计或存遗漏)。投资者包括原“红杉中国”更名后的红杉、深创投及互联网巨头腾讯、字节跳动。据本地媒体雷锋网6月报道,该公司估值达255亿元,但未说明具体估值时点。 亏损逐渐收窄 尽管估值高企,摩尔线程营收规模仍显初创特质。招股书披露去年收入仅4.38亿元,虽较2023年1.24亿元增长逾两倍,更远超2022年0.46亿元。亏损则呈现收窄态势,从2022年的18.4亿元降至2023年的16.7亿元,2024年进一步收窄至14.9亿元。 高额GPU研发支出导致亏损,在初创芯片企业中颇为常见。过去三年,公司研发投入累计达38亿元,其中单是去年即投入14亿元。 其芯片产品不仅包含赋能人工智能应用的数据中心芯片,亦涵盖智能手机、PC等消费电子设备芯片。虽未披露细分收入,业界普遍认为主要营收來自数据中心芯片,也是其核心战略重心。 公司数据中心领域的GPU已迭代至第四代,更宣称最新S500系列在部分领域媲美英伟达A100。尽管A100面市已五年,该成就仍使摩尔线程跻身中国技术最前沿的GPU开发商之列。 招股书中,公司大篇幅论述国产化政策将助推本土GPU普及,确信当前环境利好公司发展。在援引的第三方研究预计,中国数据中心与云端GPU市场将从2024年的997亿元激增至2029年的1万亿元,国产替代进程将持续深化。 其他机构的研究可佐证上述预期,摩根士丹利5月客户报告指出,国产GPU销售额到2027年可达2,870亿元,市占率将从去年30%升至70%。 争食国产替代蛋糕的并非仅摩尔线程,还包括华为等行业巨头,也有寒武纪(688256.SS)、海光信息(688041.SH)、沐曦股份、壁仞科技、天数智芯及腾讯投资的燧原科技等中坚力量。互联网大厂亦布局自研芯片,如阿里巴巴的平头哥、百度的昆仑芯。 多家业内公司几乎同步推进上市进程,除沐曦股份外,燧原科技、壁仞科技等均已开启A股上市辅导备案。路透社上月报道,沐曦股份因内地监管更严格等因素,已转向香港上市。 中国芯片企业正面临重大挑战,类似摩尔线程2023年遭遇的美国禁令,让其难以找來全球顶尖代工厂投产。迫使中企要倚重本土代工,如具有限先进制程产能的中芯国际,然而后者也受美国管制关键设备出口的掣肘。 摩尔线程承认,美国禁令迫使其寻求国产替代方案并采取应变措施,但未透露当前芯片代工厂是否面临其他制造障碍。 招股书显示,成功上市将为摩尔线程输送“弹药”,多数所募资金拟投向研发。寻求短期回报的投资者或需降低预期,公司已预警“可能持续亏损”。但对具有国资背景的大型投资机构而言,此类亏损未必构成障碍,它们更关注长期盈利潜力及助力国家实现政策目标。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯,请点击这里

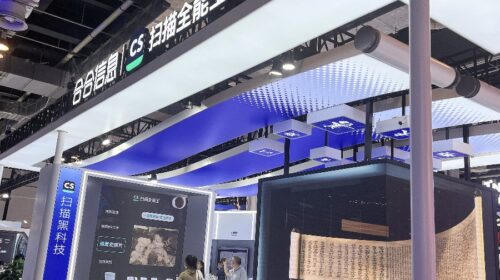

扫描王撑起200亿市值 上海合合H股抢滩

主打扫描全能王的上海合合信息去年在上海科创板上市,最近申请在港发行H股上市,公司每年有稳定盈利增长成为卖点 重点: 公司每年毛利率达八成 扫描全能王占公司总收入77% 郑瑞棠 相信很多人都用过扫描全能王(CamScanner)这个应用程序,只要用手机的网络摄影机拍照后,便能将文件转成PDF挡案并分享给他人。这个应用程序原来由中国公司上海合合信息科技股份有限公司(688615.SH)经营,公司创办人,现董事长镇立新曾在中国石化任电气工程师,2000年开始在摩托罗拉任职,2006年成立公司。 扫描全能王2010年起推出市场,一个程序已撑起公司逾七成收入,并于去年在上海科创板上市,打造成市值200亿的创科公司。近日趁A+H股上市热潮,在港交所递交上市申请。 扫描全能王是全球用户规模最大的图像文本处理AI产品,应用程序早于2010年已推出,在Apple apps store上84个国家地区效率类免费应用下载榜中,自2014年起多次排行第一。目前扫描全能王已覆盖200个国家,支持52种言语的文字识别,服务超过10亿用户,是全球少数上线超过15年,年复合增长率超过20%的应用程序。 业绩连年增长 随着近年AI的发展,公司的发展亦沾上AI概念,增加AI超级滤镜、AI智能擦除及AI文档签署等功能。扫描全能王占公司2024年总收入的77%,今年首3个月比例更高达81%。除此之外,公司面对消费者C端市场的主要产品,还包括名片全能王及启信宝等。 至于公司在面对企业的B端市场,主要提供TextIn及启信慧眼等标准化产品,只占公司总收入约一成六,毛利率亦只有六成多,比C端产品的八成以上低。 在科创板上市,不代表公司是未有盈利的初创公司,合合信息近年有稳定的盈利增长,而且数据颇为亮丽。根据上市初步文件显示,2022至2024年,公司的年收入复合增长皆超过两成,净利润分别为2.84亿人民币、3.23亿人民币及4亿人民币,增长率分别为28.7%、27.2%及27.9%,公司毛利率最近3年皆逾80%。截至今年3月底3个月,盈利1.16亿人民币,同比增长29.4%。 AI市场竞争大 不过留意上市文件中列举多项风险,包括AI技术不断更新,若公司未能跟上步伐,可能令竞争力下降;而全球AI市场竞争激烈,公司在全球C端效率类AI产品市场份额仅2.2%,面临来自国内外众多公司的竞争;公司业务涉及大量用户数据处理,若发生数据安全或违反隐私事件,将损害公司声誉或面临罚款。 为了维持竞争力,公司在科研及投资的金额不断增加,研发开支由2022年2.79亿元人民币,增至2024年的3.9亿人民币,如果收入不相应增长,或会带来资金压力;而且公司约三分之一收入来自海外,亦会有汇率风险。 近期内地A股公司来港发行H股集资成趋势,招股价普遍比A股有折让,令认购者有上升的水位。不过憧憬H股上市后即炒至接近与A股同价,如意算盘又未必打得响。 纵观近期A+H上市潮由5月挂牌的宁德时代开始,截至6月27日5只A+H上市新股,其中4只皆上升。宁德时代H股仅以比A股折让7%招股,但由于公司业务前景佳,加上H股流通量较低,所以一上市已炒至比A股有溢价,截至6月27日累积升幅已达24%,较A股溢价已高达两成,情况极为罕见。 A+H上市表现参差 其余H股大部分皆比A股折让约两成上市,恒瑞医药及三花智控分别比招股价上升26%及8%,令其股价比A股的折让收窄。但内地调味品龙头公司海天味业,上市后累积跌幅3.4%,比A股的折让维持两成。 反而招股反应较冷淡,从事纸品包装的吉宏,由于招股价比A股大幅折让达五成,上市后股价大升逾五成,目前仍比A股折让近三成。 上海合合信息去年9月在上海科创版上市,发行价55.18元,一挂牌已炒上逾百元,其后历史高位曾见逾500元,现在股价约153元,走势极为波动,现市盈率约51倍,市值约210亿人民币。其在香港招股的投资价值,还看招股价比A股有多大的折让。

新能源

营收下滑叠加行业阵痛 新子光电逆势赴美上市

尽管去年录得净亏损且营收下滑,这家薄膜太阳能封装企业仍将其纳斯达克的集资规模扩大了一倍 重点: 新子光电已递交纳斯达克上市申请,中国太阳能产业产能严重过剩之际,公司去年营收下滑 这家公司押注强劲需求,称预测数据显示,其核心薄膜太阳能产品销售额2019至2029年将翻倍有余 谭英 杭州新子光电科技有限公司(XZ.US)扩大纳斯达克上市规模的举措或许令人侧目,尤其考虑到其疲弱的财务状况,以及美国投资者对中国企业日益增强的戒心。 当众多中国企业蜂拥赴港上市,这家规模较小的太阳能薄膜制造商却选择纳斯达克。公司今年3月首次递交赴美上市申请,最新披露显示,新子光电拟将发行量提高150%,从原定的150万股增至380万股,潜在市值上限达1.16亿美元。 新子光电是薄膜产品市场的利基企业,生产用于保护薄膜太阳能电池的包装。其两大核心产品有助于保护电池免受风化,并将阳光反射到电池上,从而提高其效率。此类电池可安装在窗户、曲面和屋顶上。 招股书援引第三方研究称,去年其薄膜产品全球销售额达99亿元人民币(14亿美元),预计2029年将增至155亿元,这一增长趋势或是新子光电扩募的信心来源。目前,公司聚焦江苏宿迁经济开发区的客户,涵盖行业龙头天合光能(688599.SS)。 新子光电披露,上述开发区的企业年产太阳能板可达40吉瓦,即年产4亿平方米太阳能板,对应需耗8亿平方米共挤膜作封装材料。需要指出的是,中国太阳能行业产能严重过剩,目前产能或大量闲置,但过剩局面将随时间而缓解。 鉴于产品需求增长预期,新子光电计划新建8条共挤膜封装生产线。自2022年启动出口业务,公司重点开拓越南市场,该国已成为中国太阳能制造商规避西方关税的热门地。 若成功上市,新子光电将成为继斯凯蒙太阳能3月挂牌后,第二家登陆纳斯达克的中国光伏企业。斯凯蒙太阳能上市以来股价已下跌35%,这对新子光电不是好兆头。 过去三年,新子光电业务表现也乏善可陈,营收从2022年的3,800万美元持续下滑至2023年的3,280万美元,去年更跌至2,500万美元。期内,利润从2022年的180万美元,到去年亏损340,050美元。 与业内同行相似,新子光电正承受产能过剩引发的价格下行压力,目前多数企业处于亏本生产状态。公司两大核心产品——透明、白色EVA(聚乙烯醋酸乙烯酯薄膜)薄膜及POE(聚烯烃弹性体),去年平均售价分别下跌26%和21%。 业务渐趋稳定 积极信号是,新子光电销售成本从2023年的2,900万美元降至去年的2,250万美元,降幅达23%。去年上下半年营收也保持稳定,上半年销售额1,260万美元,下半年微降至1,250万美元。同期业绩明显好转,上半年亏损70万美元后,下半年实现36万美元盈利。 新子光电称,2023年公司是全球第九大透明光伏封装薄膜制造商。当前,行业龙头福斯特(603806.SH)市值为367亿元人民币,市销率(P/S)维持在2.07的较高水平。若采用同等估值,新子光电市值仅5,000万美元,远低于其7,500万至1.12亿美元的估值区间。 中国掌控全球超80%的光伏供应链,因而易受美国等国保护性关税冲击。但当前产业最大症结在于产能过剩,源于前几年厂商为应对预期需求而大肆扩产。近期在上海举行的行业论坛上,天合光能董事长高纪凡表示,去年全行业亏损总额达400亿美元,多数制造商现仍处于亏损状态。 今年2月,发改委召开线上会议,呼吁禁止新增产能。禁令虽未落地,高纪凡倡议通过兼并重组与减产推动行业整合。 尽管近年行业阵痛,太阳能无疑代表未来潮流趋势。能源智库Ember数据显示,太阳能装机量每三年倍翻,2024年贡献全球电力需求增量的40%。行业协会SolarPowerEurope称,2024年全球装机量增长33%,突破2太瓦,但今年增速预计放缓至10%。 增速放缓部分归因于美国市场波动,其约占全球光伏市场8%的份额。去年,美国新增装机量50吉瓦,创历史纪录,较2023年增长21%。随着美国总统特朗普逐步取消新增光伏装机补贴,未来数年恐难复制此增长态势。 新子光电计划以每股4至6美元定价,按中位数计算可募资约1,900万美元。部分资金将用于扩产及培育出口业务。公司客户结构持续优化,最大客户收入占比从2023年的55%降至去年的32%。 归根结底,新子光电在中国庞大的光伏生态中体量有限,近三年营收盈利持续波动。不过,当前其经营渐趋稳定,增发目标的实现或表明有投资者看好公司前景。最终,需由华尔街主流投资者判定,他们是否认同前述乐观预期。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯,请点击这里 这篇文章已更新,以便更好地描述新子光电的产品

蔚来亏损又扩大 盈利之路道阻且长

尽管销量不如预期且亏损扩大,蔚来管理层仍重申年底实现盈利的目标 重点: 首季度净亏损按年扩大30.2%,距离实现盈利越来越远 首季度交付量4.2万辆,不及年度目标的十分之一 李世达 随着中国新能源车行业内部对激烈“价格战”的反思声浪愈演愈烈,新能源车行业这场曾势如破竹的绿色革命,如今已显现出疲态。全球增速放缓,中国市场产能下滑、毛利率下降、价格战空前激烈,行业似乎将迎来一场巨大的变革。 今年5月起,工信部、中汽协、全联车商等多个部门与机构密集发声,严词批评“价格战式内卷”,强调须纠正违背市场规律、伤害品牌与服务体系的恶性竞争行为。这是中国首次以官方角度承认新能源车产业的发展进入“拐点期”,而一批处在产业转型压力下的二线车企,如蔚来集团(9866.HK; NIO.US),便成为这场内外夹击困局中的典型缩影。 蔚来近日公布今年首季度财报,期内交付量4.2万辆,按年增加40.1%,但环比减少42.1%。同期,汽车销售额同比增长18.6%、环比减少43.1%。公司设定的年度销量为44万辆,意味着首季度成绩还不到年度目标的十分之一。 与其他造车新势力相比,蔚来首季度的销量甚至不及理想(LI.US; 2015.HK)、小鹏(XPEV.US; 9868.HK)、零跑(9863.HK)的一半。 期内收入120.35亿元(16.58亿美元),按年增长21.4%,净亏损为67.5亿元,较2024年第一季度扩大30.2%。汽车毛利率回落至10.2%,按季减少2.9个百分点,整体毛利率按年增2.7个百分点至7.6%,但较上季下滑4.1个百分点。 定位高端市场的蔚来,去年三季度末开始销售定位大众市场的第二品牌乐道,2025年4月末开始销售第三品牌萤火虫。公司对乐道首款车型L60寄予厚望,但实际表现却不及预期。2025年第一季度,L60共销售1.47万辆,而此前设定的目标是单月2万辆。此外,主品牌NIO一季度销售也在下滑,按年跌10%至2.73万辆。 销售与行政成本大增 与此同时,蔚来的运营开支居高不下。销售与行政费用高达44亿元,按年大增46.8%,公司称主要因为销售职能的人员成本增加,以及销售及营销活动增加。显示在价格战压力下,营销需加码“品牌护城河”,以及在恶性内卷下,品牌需维持高曝光与用户体验的压力。而公司从去年开始推出第二品牌乐道,今年再推出第三品牌萤火虫,也都需要更大量的初期营销投入。 此外,研发投入也增加11.1%至31.8亿元。与理想的25亿元相比,未来的研发投入多出6.8亿元,但收入却不到理想(259亿元)的一半。 创始人兼董事长李斌指出,被寄予厚望的乐道品牌首季销量不如预期,导致集团在4月调整了乐道销售及核心管理团队,乐道汽车总裁艾铁成在4月初宣布离职,并承认未有让L60达到与它的产品力相匹配的销量。 全年展望仍乐观 今年是蔚来产品大年,三品牌合计推出九款车型。其中,乐道第二款车型L90将于第三季上市,该车型在上海车展亮相后十分受用户期待,连同将在第四季上市的L80及在售的L60,公司预估三款车型第四季月交付辆将达2.5万辆,加上第四季将交付的ES8,料能让主品牌蔚来第四季月交付量也达2.5万辆。 李斌称,若三品牌总销量突破月交付5万辆,毛利率维持17%至18%,销售与研发费用比例控制在合理范围,公司仍有望在2025年第四季度实现季度盈利。 而为实现目标,蔚来计划将第四季度研发费用控制在20亿至25亿元;同时优化销售和管理费用,比例将占到销售额的10%左右。 不过,券商似乎对公司的乐观不买单。招银国际就指出,公司盈利的预期基于四大假设,包括销量、毛利、研发与销售降本等等。其中第四季销量要达到第一季的四倍,才有可能实现盈利,何况要同时达成所有假设,难度相当高。 截至一季末,公司账面现金与等价物约260亿元,流动负债已超过流动资产,且净现金流为负,对比季度亏损规模与未来几季可能的资本支出压力,4月已在港股配售集资40.3亿港元的蔚来,或仍须寻求市场支持。 业绩公布后首个交易日,蔚来港股升1.6%至27.95港元,但年初至今仍跌去20%。公司目前的市销率(P/S)只有0.77倍,低于理想的1.57倍、小鹏的2.67倍与零跑的2.2倍,反映投资人对其未来成长性与盈利能力的保留态度。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯,请点击这里

9866.HK

NIO.US

速腾聚创逆转胜 或许不用等三年

从事激光雷达和感知解决方案业务的速腾聚创,在连亏多年后,开始渐见曙光 重点: 公司今年首季度亏损大幅收窄 用于机器人的激光雷达业务或成为突破点 刘智恒 禾赛科技(HSAI.US)联合创始人李一帆曾说过:“长期来看,激光雷达可在国内实现盈利,但不确定这个长期有多长,是三年就够了,还是一不留神到十年去了。” 对于激光雷达的龙头速腾聚创科技有限公司(2498.HK)来说,李一帆的话真是百般滋味,公司自2014年成立后从未品尝盈利,累计亏损数十亿元,究竟还要等多久才能有收成? 或许公司今年首季度的报告,可为市场带来一点端倪。 速腾聚创首季度的收入3.28亿元,尽管按年下跌9.2%,但亏损收窄24%至9,879万元,毛利亦大升73%至7,701万元。毛利率的改善更令人惊喜,由去年同期的12.3%,大幅上升11.2个百分点至23.5%。 毛利率升幅亮丽 公司表示,收入下跌主要是一家在L2+自动驾驶上的客户,转而采用纯视觉方案,以及一位客户则采用自研激光雷达。 虽然失落两位客户,公司因毛利率大幅提升,令毛利有超过7成增幅。公司表示,主要由于原材料采购成本减少,以及公司的MX激光雷达产品采用自主研发的SoC处理芯片,成本远低于向第三方采购的芯片。另外,在机器人及其他激光雷达产品上,公司新产品E1R及Airy的毛利率,远高于之前的产品。 速腾聚创虽仍未见盈利,但亏损正逐渐收窄,毛利率又不断提升,新产品亦取得市场认同,今年内似有望达收支平衡。虽然在进程中失落个别客户,但暂时未见有大影响,毕竟公司并不是倚重单一客户,相反整车厂客户达30家。 早前速腾聚创的CEO 邱纯潮曾表示,内部目标是激光雷达板块在今年下半年某季度,能实现单季盈亏平衡,并有望在2026年实现全年盈利。 赶上机器人风口 似乎,速腾聚创正朝目标迈进。事实上,目前市场的发展趋势,公司均有受惠机会。 首先未来或成为公司一大亮点的,肯定是机器人业务。用于机器人及其他的激光雷达产品,今年首季度收入达7,340万元,同比上升87%;涉及的产品达11,900台,较去年同期大增1.8倍。 公司透露,在庭院机器人市场取得突破性进展,现时已获两大头部割草机器人客户的独家合作。今年5月与库犸科技达成的战略合作,未来三年将交付120万台激光雷达,创下割草机器人行业最大订单纪录。 今年初,公司亦发布AI+机器人战略,并自主研发了一系列前沿技术产品,其中主打的Active Camera,即同时具备为机器人提供避障、建图及定位等全场景需求。公司现已跟宇树、人形机器人(上海)有限公司、灵宝CASBOT等20家机器人企业建立合作关系。 目前,还不知道速腾聚创在机器人业务上能走多远,但起码赶上市场风口,对于提振股价及带来投资市场关注度,无疑有一定帮助。 Robotaxi的机遇 另外就是Robotaxi的发展,随着技术发展逐渐成熟,Robotaxi已开始从测试阶段走向规模量产。在此过程中,Robotaxi企业对激光雷达的需求数量势将增加,同时对产品的性能、尺寸、价格等有更高要求,特别是数字化激光雷达替代了原来的分立式激光雷达。在此趋势下,作为行业龙头,速腾聚创自然可能成为受惠者。 今年4月,速腾聚创与滴滴自动驾驶达成合作协议,滴滴在与广汽合作的新一代L4级Robotaxi车型,将搭载6颗速腾聚创的全固态数字化激光雷达。早前在上海车展,速腾聚创亦与小马智行达成深化战略合作,在第七代Robotaxi上,搭载4颗速腾聚创全固态数字化激光雷达。 速腾聚创还表示,与超过九成的全球核心Robotaxi及Robotruck企业,都建立了合作关系,其中与6家签订量产协议,包括小马智行、文远知行、滴滴自动驾驶及美国的L4自动驾驶公司。 可以预见,若Robotaxi能陆续在各省市推出,或为速腾聚创带来一个颇佳的增长点。 虽然特斯拉行政总裁马斯克屡次在公开场合批评,指激光雷达在自动驾驶方面是“错误的解决方案”,但速腾聚创不断用行动证明,激光雷达仍稳占市场一席之地,最终错的,说不定是马斯克。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯,请点击这里

2498.HK

会员内容

视频简讯:百度财报凸显AI动力 萝卜快跑持续扩张

9888.HK

BIDU.US

消费

业绩急升却出售近半股权 海尔印度的资本博弈

在印度的收入快速增长之际,海尔仍决定出售近半数股权,以换取更多本地化发展空间 重点: 去年海尔印度收入超10亿美元,按年增长超30% 海尔印度拟释出2%股份予员工,并计划于未来两年启动IPO 李世达 在全球家电巨头中,海尔智家股份有限公司(6690.HK; 600690.SH)是少数能在新兴市场取得本地化成功的中国品牌。但令人意外的是,这家中国制造“出海标杆”企业,在其印度子公司年收入突破10亿美元、南亚市场持续高速成长之际,却传出拟出售近半股权予印度本地企业,这一操作再次凸显了中国资本在海外发展面对的困境。 据《商业旗帜报》、路透社等媒体报道,印度巴帝电信(BRTI.NS)创始人苏尼尔·米塔尔(Sunil Mittal)的家族办公室,正联合美国私募股权公司华平投资,提出以600亿卢比(7.2亿美元)收购海尔印度49%的股份。目前海尔仍在评估此一交易,尚未做出最终决定。 此前,彭博社于5月份一则报道也透露了这一可能性,但当时传出的估值为20亿美元,最新报价折价幅度高达64%。路透社称,估值缩水关键因素是海尔向印度子公司收取的高额品牌使用费和特许权费用,侵蚀公司未来的利润率,一定程度上抑制了外部投资者的估值预期。 制造业出海先行者 回头来看,海尔集团可说是中国最早一批布局全球化的制造企业之一,从冰箱起家,逐步拓展至洗衣机、空调、厨电、电视等多元家电产品,并成功并购GE Appliances、Candy等国际品牌,成为全球智能家电领导者之一。截至2024年底,海尔连续15年蝉联全球大型家电品牌市占第一,海外营收占比达52%。 早在2004年,海尔便已进入印度市场,是首批在印度设厂的中国家电品牌之一。2007年,海尔在普纳(Pune)设立首座工厂,生产冰箱与洗衣机,并在2017年于大诺伊达(Greater Noida)兴建第二座综合工业园区。截至2024年底,海尔印度拥有近3,000名员工,当中技术与研发人员占比达25%以上,实现研发、制造、销售、售后服务四位一体的本地全链条运营体系。 根据2024年报,海尔印度收入首次超过10亿美元,同比增长超过30%,公司更定下2027年达20亿美元的目标,成为公司海外业务最大亮点之一,帮助公司去年年度收入与净利润双双创下历史新高。 今年第一季,南亚市场(主要是印度)收入年增超过30%,印度地区零售额与零售量市占率分别提升0.6与0.7个百分点,对开门冰箱的市占率更达到21%。 这样的业务表现应当吸引母公司继续增资扩产,却为何选择出售近半股权? 必然的妥协 从地缘政治因素来看,自2020年中印边境爆发冲突以来,印度政府对中国企业的投资采取更高的审批标准。根据“Press Note 3”政策,所有来自与印度接壤国家的投资案皆需政府逐案核准,不适用自动通道。海尔印度曾于2023年申请100亿卢比的直接投资计划,用以扩建现有产能与建设新厂,但截至2024年底仍未获批。 事实上,自印度总理莫迪于2014年提出“印度制造”以来,一直力图将印度打造为全球制造中心,并减少对外资的依赖,尤其是家电、电信与半导体等敏感领域。对外资企业而言,若想在印度取得政策支持与市场拓展机会,通常需在股权、治理结构与供应链层面进行本地化调整。在此情形下,海尔势必要降低“中国控制”的敏感标签。 虽然交易后仍由中资控股,但透过让渡49%股份给印度本地商界与西方资本,可形塑出一种“多元治理”、“间接本地化”的形象,降低在产能扩张与IPO等关键节点上被卡关的风险,在不丧失实控权的前提下,获得更多制度操作空间与政策通融余地。 这种“让渡而不放权”的资本设计,或许是当前地缘政治环境下,中国企业海外求生的必然妥协。 根据路透报道,海尔印度还将释出2%股份予员工,并计划于未来两年启动IPO。这一安排也有助强化公司在印度的“本地企业”形象,有利于说服印度监管层其治理结构符合当地利益。以目前7.2亿美元收购49%计算,整体估值仅14.7亿美元。若未来IPO估值回升至20至25亿美元,母公司持有的51%股份市值也将回升至10亿美元以上,加上品牌授权收入与潜在技术服务费,可实现实质收益放大。 不过,交易后势必仍需面对严格的审批与资本回报限制,而高额的品牌授权费与技术转移费若未调整,仍可能抑制海尔印度本地利润,影响IPO估值表现,同时股权的让渡也意味着治理复杂度提升。但对海尔而言,这仍然是一场值得下注的转型赌局。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯,请点击这里

6690.HK

600690.SHG

Zepp股价大涨:华尔街迎来中概股复兴?

过去两周,这家可穿戴健身设备制造商的股价翻倍有余,在经历连续三年营收萎缩后,其业绩似乎将重返增长轨道 重点: Zepp Health股价过去两周内涨逾一倍(主要在上周录得涨幅),公司预测二季度营收将增长30%,为三年来首次实现同比增长 公司正从小米的代工厂商,转向发展自有品牌Amazfit 阳歌 两周前,我们报道了医美平台新氧科技(SY.US)股价年内飙涨四倍(涨幅主要在上个月录得)的案例。如今,可穿戴设备制造商Zepp Health Corp.(ZEPP.US)或正经历相似轨迹,股价在过去两周内翻倍有余,其中大部分涨幅在上周录得。 尽管两者或许只是GameStop式的迷因股(迷因股股价异动源于缺乏财务支撑的投机性买入),但更有可能存在深层变化。简言之,我们认为这两家企业或标志着,部分长期在华尔街遇冷的中概股,正迎来初现端倪的复兴浪潮。 告别连接独立诊所与消费者的旧有平台模式,新氧因其转型直营医美中心的战略,获得投资者关注。Zepp似乎也有亮眼故事可讲,包括即将实现2021年以来首次营收增长。 此番重生,源于Zepp摒弃昔日的商业模式,不再依据授权协议为手机巨头小米代工可穿戴设备。取而代之的是,公司正全力打造自有品牌Amazfit。这条转型之路虽极具挑战,但随着Zepp的营收重拾增长,终究开花结果。 更宏观看,新氧与Zepp的案例或反映出投资者认知转变,他们或许意识到,对所有中概股一概而论的严苛态度有失偏颇,并承认部分企业值得深入审视。我们此前讨论过的中企赴美IPO寒冬,或为另一诱因。当市场鲜见大型中概新股上市,投资者或开始在现时的股份中,寻觅璞玉浑金。 即便经历近期大涨,Zepp的市销率(P/S)仍仅为0.46倍,虽较3月水平翻倍,估值仍处低位。新氧3月底市销率同样低至0.42倍,但经大幅拉升后飙升至2.13倍。相较全球可穿戴设备巨头佳明(GRMN.US)的6.4倍市销率,两者估值仍有显著差距,表明股价或存可观上行空间。 自2018年赴美上市以来,Zepp历尽艰辛。彼时,其以“华米”之名立足市场,命运与手机巨头小米深度捆绑。后者除手机业务外,也通过授权协议与Zepp等企业合作销售各类电子产品。上市之初,小米产品贡献Zepp约三分之二营收。 摆脱依赖小米 然而,Zepp迅速察觉对小米的依赖既限制发展潜能,又导致毛利率远逊于自有品牌企业。毅然决定转型,并于2021年将公司名由“华米”更名为Zepp,标志着战略转向正式落地。 此后,公司來自小米产品的销售额持续下滑,毛利率则逆向提升,从2019年约25%升至去年第一季度的37.3%。虽然仍大幅落后于佳明58%的毛利率,但再度佐证,若Zepp能在全球运动手环市场确立重要地位,盈利水平仍有巨大提升空间。 据市场调研机构SNS Insider数据,该市场规模庞大,去年总值约610亿美元。更重要的是,预计2025至2032年销售额将以15%的复合增速扩张,期末有望达到2,300亿美元。 Zepp及其Amazfit品牌目前尚属市场新锐,但作为不到百美元平价产品的领跑者,正快速崛起。如前所述,因主动“去小米化”,公司近年营收骤降,从2022年6.14亿美元回落至去年的仅1.83亿美元。 随着与小米加速切割(今年一季度小米产品的相关销售占比仅6%),营收大跌态势近两季度已显著趋缓。一季度营收同比微降3.6%至3,850万美元。更重要的是,公司预测二季度将实现约30%的营收增长,这将是2021年以来首次同比增长。 Zepp首席财务官邓成(Leon Deng)在5月财报电话会上表示:“我们认为,年内剩余时间营收增速必将持续上行。” 他续称:“诸位也关注到公司毛利率提升进程稳步推进,这一趋势仍将延续。” Zepp将重拾增长归功于两款新品:季内发售的Amazfit Active 2与3月末推出的Bip 6。这两款平价可穿戴设备均获市场普遍好评。公司指出,新品上市初期均遭遇供应瓶颈,预计6月底前可全面解决。 不过,Zepp一季度仍处亏损状态,净亏损额达1,970万美元,上年同期则为1,480万美元。…

ZEPP.US

华丽转身股价狂飈 港仔机器人价高势危?

一家三四线香港上市公司,突然变身机器人公司,股价即如脱彊野马,一路狂奔 重点: 公司去年度业绩蚀1.4亿港元,已连续亏损五年 年初与达闼组成合资企业,摇身一变成为机器人公司 刘智恒 赶潮流,追风口,从来是股票市场的本质;要数今年的热门行业,肯定是机器人,地平线机器人(9660.HK)、越疆(2432.HK)及优必选(9880.HK)等,年初以来均升幅由五成至逾倍,但要说在港股上的真正赢家,港仔机器人集团控股有限公司(0370.HK)的升幅才是王者,年初至今上升超过5倍。 公司近日公布一份不堪入目的年度业绩,收入大跌45.6%至1.16港亿元,亏损则续扩大5.3%至1.38亿元。应收贷款及利息减值亏损1,132万港元、商誉减值亏损2,182万港元、物业厂房减值及设备减值3,937万港元。 一遇达闼便化龙 为何业绩表现乏善可陈,股价又能忽然爆升?原来一切缘于年初的一项合作协议!时间回到今年情人节,当时港仔机器人的名称仍叫国华控股(今年五月才易名),与内地的达闼机器人签订框架协议,成立合资公司,国华占股51%,达闼占股49%,目标是开拓人形机器人操作系统的民用产品。 国华在两年内协助合资公司募集足够资金,达闼则将其拥有的知识产权,授予合资公司在中国境内的全资附属。 过去香港市场的一些三四线公司最擅长的伎俩,就是转型资本市场最热炒行业,通常透过收购或合并而进入风口市场,当股价被不断推升,往往会作出连串集资行动。港仔机器人的情况似乎有点类同,他们最终能否成功,暂时仍是未知数。 小米2023底发布首部电动车SUV7时,我们曾发表 “雷军造车,一往无前”一文,从小米的往绩,主事人的能力,及公司财力去分析,结论是雷军成功机会相当高。我们不妨按此框架,分析港仔机器人的成功机会。 国华业务强差人意 首先,不妨看看港仔机器人过往业务,当你翻开资料,大抵会吓一跳,竟然有多项主业,包括商品买卖、证劵及期货经纪、物业经纪、地热能供暖制冷、楼宇建筑承包、特制技术支援、项目管理、集中供热及融资租赁。 要知道,今年初国华控股市值还不到6亿港元,业务之分散,在香港上市公司中可谓佼佼者,公司重点在哪儿?如何去营运及发展各业务?资源又怎样分配? 观乎去年业绩,除个别业务外,其余全部见红。部分业务更是问题多多,其中在运城的供热业务,因未能符合牌照要求,被勒令终止,结果公司要将该业务出售。 融资租赁方面,因未能履行监管要求,被政府部门禁止有关经营,最后要终止业务并出售。另外,今年亦公布将金融控股公司出售。 楼宇建筑承包业务,旗下的陕西江威涉及多宗诉讼,涉资达4,556万元,以致部分资产被冻结。至于公司的中介业务,旗下上海轩美房地产经公司涉及多宗诉讼,涉及金额106万元。从过往的业务看,公司的发展方针及经营管理似大有关题,现在转搞机器人公司,成功概率确实令人存疑。 达闼连年亏损 我们再看达闼机器人,说不定其有能力让港仔机器人迈向美好前景。事实上,达闼并非吴下阿蒙,反之曾是中国内地首屈一指的机器人企业,软银及富士康均是主要投资者,估值一度冠绝同行。 公司2015年由曾任职贝尔实验室及中移动通信研究院首任院长的黄晓庆成立,专注云端智慧机器人技术,2023年完成C轮10亿融资后,估值达到223亿元。 然而,人型机器人在商业市场仍属起步阶段,公司不断烧钱,2019年准备赴美上市,不幸被美国商务部列入管制黑名单,集资不成,苦苦支撑,近年屡传资金链陷断裂之危。今年4月在社交平台及媒体消息,公司在上海、北京及深圳等地,有数百员工被欠薪,位于广州的公司,更被断水断电。 达闼往绩也是乏善可陈,亏钱不是最大问题,最大问题似是看不到明天,以致原有投资者不愿再注资,公司已陷于危急存亡之秋,它又能为港仔机器人带来多少业务,何时才可扭亏为盈? 一场烧钱的竞赛 投资机器人行业,大部分企业在烧钱阶段,因此企业要有充裕的资本才能继续前行。金沙江创投合伙人朱啸虎早前表示,人形机器人面临技术成本高企,远超出顾客愿付费用。其次是许多企业所谓的应用场景,实际是想象出来,并非实际需要。 港仔机器人长期亏损,截至今年3月底,手头资金只有5,000万港元,凭什么去支撑这场烧钱的游戏?虽然港仔机器人上月宣布签定四份合作框架协议,但靠一个香港市场,能为公司带来多少生意?相信投资者也别抱太大期望。 然而,在机器人热潮下,港仔机器人的概念相信会受到一定追捧,股价或再创新高,但何时能盈利就别太乐观。再者,股价经过一轮急升猛涨后,投资者现阶段追入,风险高值博率低。别忘记,股价大升后,未来公司很大机会在资本市场进行融资,股价将会十分波动,投资者只适宜投机性买卖。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯,请点击这里

0370.HK

齐云山食品冲刺港股 能否挑动投资者的“味蕾”?

总部位于江西的齐云山食品,在南酸枣市场的份额达32%,是最新一家申请在香港上市的中国零食制造商 重点: 齐云山食品成为过去三个月内第二家申请港股上市的果类零食制造商 营收增长37%、利润同比翻倍之际,公司称现有产能已达上限,计划将上市募集资金用于业务扩张 谭英 果类零食在中国市场占据重要地位,数量不多但持续增加的制造商,期待自家的股票也能赢得投资者青睐。 继溜溜果园今年4月一马当先后,江西齐云山食品股份有限公司上周也向港交所递交上市申请。齐云山食品营收规模仅为溜溜果园的三分之一,其IPO募资额可能相对保守,但亮眼的业绩增长仍对投资者具备吸引力。 两家企业皆有意效仿卫龙美味(9985.HK)的成功路径,这家以辣条闻名的零食生产商自2022年上市后股价表现亮眼,迄今累计上涨35%,当前市盈率为29倍,市值高达350亿港元(约合45亿美元)。参照卫龙的估值水平,齐云山食品的估值约为15.4亿元。 尽管规模较小且深耕酸枣这一细分零食领域,但在中国消费者日益追求健康零食替代品的趋势下,齐云山食品的发展潜力不容小觑。 申请文件显示,齐云山食品去年营收同比跃升37%至3.39亿元(约4,730万美元),净利润5,310万元,较2023年的2,370万元翻倍有余。去年毛利率达48.4%,亦表现亮丽。公司将业绩强劲增长归因于新增重要客户,以及线下经销商从2023年的162家增至去年的199家。 销售网络虽主要覆盖华东及华南地区,齐云山食品占据中国南酸枣零食市场32.4%的份额,该细分领域去年规模为18.8亿元。申请文件援引第三方数据显示,这家公司以0.6%的市占率,位列中国果类零食制造商第九位,该领域去年总产值达995亿元。 2019年至2024年,中国枣类零食板块年均增速达13.7%,远超果类零食整体市场8.5%的年均增速。去年中国零食行业规模达1.34万亿元,前两者均显著高于整体行业的4.4%年均增长率,凸显健康消费理念下,果类零食日益受到追捧。 当然,国外也有多种枣类,但将其作为果类零食用的习惯颇具中国特色。齐云山食品聚焦的崇义南酸枣,其鲜果口感酸甜,尺寸近似小李子。 海外研究机构如克利夫兰医学中心,将枣类誉为“超级食物”,原因是其富含抗氧化剂和维生素C。而在中国传统文化中,枣类药材常用于治疗焦虑及失眠。 筹资扩产能 齐云山食品从个体农户采购原料,而非自建果园。近三年,当地农户平均收购价稳定在每公斤4元水平。公司的销售渠道仍以线下为主,但在天猫、京东、抖音等电商平台设有旗舰店。 公司拟将部分上市募资用于搭建电商及线上推广,同时扩大产能,以满足国内市场日益增长的消费需求。 去年11至12月,齐云山食品位于江西崇义的唯一生产基地已满负荷。为应对需求增长,公司计划将年产能提升45.5%至16,000吨(约为去年8,348吨产量的一倍)。鉴于枣类的采收期集中在8至12月,且原料需预存后加工,配套冷库扩容也在规划中。 在申请文件中,齐云山食品表示:“若产品需求持续攀升,现有产能将难以满足市场需求,制约公司发展潜力”。 这家企业的历史久远,1979年前身工厂成立,1990年获批使用当地名山“齐云山”注册商标。实际控制人为刘志高、刘继延兄弟两人,以及朱方永。 公司改制前为集体所有制企业,1990年代末,由51名职工购得资产,与一家香港公司组建合资公司。2022年,香港公司将股权转让给由11名自然人(含6名核心管理层股东)持有的有限合伙企业。为筹备上市,齐云山今年整体变更为股份有限公司。 结束数年低迷,香港新股市场重拾活力,齐云山食品与溜溜果园加入赴港上市企业行列。今年上半年,港股新股上市募资额达135亿美元,同比激增7倍,使香港成为同期全球规模最大IPO市场。 这一趋势既源于中企因地缘政治因素放弃纽约,转道香港上市,也因中国证监会调控沪深A股上市步伐,重点优先支持新能源、半导体等战略新兴产业。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯,请点击这里

市盈率高企的维他奶 点止收购概念咁简单

香港老派饮料维他奶刚派出一份理想的成绩表,原来公司除了赋予被收购概念外,自身业务增长也足够支撑股价表现 重点: 维他奶去年盈利增长逾倍 黄氏家族的狙击似暂时偃旗息鼓 刘智恒 “点止汽水咁简单”是维他奶国际集团有限公司(0345.HK)多年前一句家喻户晓的广告口号。确实,经过数十年发展,维他奶的饮品组合并不简单,维他柠檬茶更一度风行神洲大地,当年内地网上一句:“维他柠檬茶,爽过吸大麻”,让维他产品爆红,至今维柠檬茶仍具相当知名度,难怪信和置业的黄氏家族对维他奶起了觊觎之心。 去年黄家不断在市场收购维他奶股份,将原本的维他奶股价不断推升,由9月底约4.5港元,不足两个月急升猛涨至12.88港元,爆升1.7倍,市盈率高达100倍。其后股价回软,即使近一个月股价在9港元至9.3港元间上落,市盈率也高达八十多倍。 盈利大升逾倍 当人人觉得股价贵得没道理之际,近日公司公布2024及25年度业绩,收入62.74亿元,按年微升1%;但盈利却能大幅上升102%至2.35亿港元。按此盈利推算,市盈率马上腰斩至40倍,估值慢慢又趋向合理水平。换言之,公司并不是光靠收购推升股价,而实际是有底气支撑。 维他奶能在经济疲弱下突围而出,全赖内地与香港市场业务转好。内地业务方面,收入只是微升,但因为透过提高营运效率、原材料价格下降,以及严控成本,加上创新产品如草莓味及香蕉味豆奶,及无糖柠檬茶等带来额外收入,令公司经营溢利大幅上升41%。 香港方面,虽然零售环境恶劣,但在广泛市场覆盖及产品创新下,销售量增加;配合生产效率改善及原材料成本下降,带动经营溢利增长24%。 另外,澳洲及新西兰受惠生产回稳及物流优化,业务有所好转,因而减低了经营亏损4%。 财务方面,维他奶亦相当健全,截至今年3月底止,现金高达12.68亿港元,按年上升37.4%。公司的银行借贷仅为2.65亿港元,扣除债务总额中的租赁负债,净负债比率仅为10%。 收购催化股价爆升 业务与财务基本面稳健外,黄氏家族的收购,有机会再次成为股价上涨的催化剂。目前黄氏家族中,杨协成的黄志达及旗下机构已持有12.26%股权,加上信置主席,即黄志达兄长黄志祥持有的5.10%,黄家持股已超18.1%。 维他奶大股东罗友礼加上创办人罗桂祥成立的基金,以及罗家后人持股,已超25%。不过,三菱日联金融集团及加拿大基金Global Alpha Capital Management是两大家族后持股量最高的股东,其中三菱日联一度超过10%,经过连番减持,现持股量低于5%,因而不用对外披露;市场就推测,三菱日联的股份,是转售予黄氏家族。 至于Global Alpha Capital Management,仍持有维他奶5.05%股权。基金的投资讲回报,若有利可图,难保两大基金会向黄家售股,让后者有机会夺下维他奶控股权。 卧榻之下岂容他人酣睡,面对股权可能旁落,不排除罗家会增持股份以捍卫大股东的地位,双方争逐下,随时可进一步推升股价。 黄家进可攻退可守 事实上,维他奶在过去的年度,不断进行股份回购,涉及423.2万股。回购后注销,换言之公司的流通股份减少,意味现有的大股东持股比例有望提升。市场也推测,此举不失为变相增加持股比例的手法。而持续注销回购股份,也可将每股盈利提升,对股东也是百利而无一害。 上周维他奶业绩发布会上,有关黄氏家族的意图,执行主席罗友礼指出,黄家仅回应买维他奶是长远的投资。罗友礼则再强调:“这个真的要问他们才知”。 其实说穿了很简单,不外乎两个原因,一是相中你的业务,希望通过收购可进一步壮大杨协成的发展;另外就是看中维他奶的盈利能力,长远具投资价值。 确实,罗家的持股量加起来不足三成,控股权并非牢不可破,即使黄家最终铩羽而归,光是从他们密密收购开始,维他奶股价至今大升逾倍,黄家持有近两成股权,至今已大赚一笔。…

0345.HK

医疗保健/生物技术

荣昌生物公布42亿美元BD合作 为何市场不买单?

以交易总价值衡量,荣昌生物此次BD在2025年上半年中国创新药企业BD交易总额中可跻身前五,但是与其他行业头部交易的含金量存在本质差异 重点: 荣昌的首付款仅有4,500万美元现金,在交易总额中仅仅占1% 荣昌生物短期偿债压力巨大,这笔低现金回报的交易或难以解决公司的资金链压力 莫莉 对于中国创新药企业来说,核心管线完成对外授权(BD)实现“出海”往往是重大利好消息,因为为授权交易不仅能为企业带来一笔可观的现金收入,也能为管线在海外的研发推进提供有力支持。然而,6月26日,市场期待已久的荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(688331.SH;9995.HK)已获批产品泰它西普的授权交易终于靴子落地时,却引发资本市场剧烈震荡,A股和H股在消息公布当天分别重挫18.36%和11.71%,这背后究竟有何争议? 根据公告披露,荣昌生物将核心产品泰它西普在大中华区以外的全球范围内开发和商业化的独家权利授予美国生物医药公司Vor Bio(VOR.US),从这笔交易中,荣昌生物获得4,500万美元的首付款,以及价值8,000万美元、可认购Vor Bio普通股的认股权证,约占Vor Bio总发行股本23%,再加上最高可达41.05亿美元的临床注册及商业化里程碑付款,以及高个位数至双位数的净销售提成。 以42.3亿美元的交易总价值衡量,荣昌生物与Vor Bio的这项合作在2025年上半年中国创新药企业BD交易总额中可跻身前五。但是,无论从现实获益还是交易对手行业地位来看,这笔交易与其他行业头部交易的含金量存在本质差异,这或许为市场的悲观情绪提供了解释。 从首付款比例来看,荣昌仅拿到4,500万美元现金,在交易总额中仅仅占1%,相比之下,三生制药与跨国药企巨头辉瑞的合作中,三生获得了12.5亿美元的首付款以及最高达60.5亿美元的交易总额,首付款占比为20.6%。虽然荣昌以价值8,000万美元认股权证替代传统首付,但是这是“以产品换股权”的高风险策略。 其次,此番股价大跌也是回吐了被提前兑现的涨幅。在交易公布两周前,荣昌生物曾在公众号上高调宣称,多位跨国医药公司的商务拓展经理主动与公司交流泰它西普国际合作、技术授权等,暗示泰它西普有望与医药巨头联手,刺激港股股价单日暴涨20%。 然而,最终公布的合作方Vor Bio却只是一家“壳公司”,合作方的资质与市场预期有着巨大落差。据Vor Bio5月初披露,公司终止了所有临床项目且裁员95%至仅剩8名员工,截至2025年第一季度,其现金储备仅有5,004.7万美元,因股价长期低于1美元面临纳斯达克退市警告。尽管与荣昌合作的同一天,Vor Bio也宣布完成私募股权融资(“PIPE”)达成证券购买协议,预计在扣除费用之前总融资收益约为1.75亿美元,但是以Vor Bio当前的资金实力,为泰它西普推进海外研发恐怕仍然需要更多资金支持。 后期管线出海不易? 与三生制药等管线处于早期阶段的高价BD交易不同,荣昌生物此次“出海”的泰它西普是一款已于2021年获批上市的成熟药物。在中国市场,泰它西普已获批用于治疗系统性红斑狼疮、类风湿关节炎以及重症肌无力,是自身免疫性疾病领域的重磅产品。2024年,泰它西普的销售额高达9.7亿元,同比增加88%,为荣昌生物贡献56.3%的营收。 作为一款具有研发确定性的产品,泰它西普若采用传统的License-out模式,恐怕要价颇高。此外,荣昌生物已积极推进泰它西普的海外临床研究,针对系统性红斑狼疮、IgA肾病和重症肌无力三大方向的全球Ⅲ期临床试验均已获FDA批准并开始受试者入组,这意味着,如果荣昌生物将海外权益全数转让,将会期望更高的回报,而大型跨国药企往往权衡商业化投入与预期收益,双方交易可能在估值上僵持。 因此,荣昌生物选择以低现金模式与Vor Bio合作,通过换取后者23%股权深度介入泰它西普海外研发,同时依托Vor Bio引入的私募资本共担风险。若药物成功出海,股权价值将带动荣昌实现双向受益,但同时也将需承担Vor Bio的生存风险。 荣昌生物的股价在交易公布后曾连续3日下跌,但随后3日不断反弹,截至7月4日股价已经回到大跌前的高位67.8港元。当前荣昌生物的市销率约为20倍,远高于三生制药的市销率6倍,这意味着市场已经给荣昌生物较高的溢价。值得注意的是,截至2025年一季度末,荣昌生物账面现金仅7亿元,短期偿债压力巨大,这笔低现金回报的交易或难以解决公司的资金链压力。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯,请点击这里

9995.HK

688331.SHG

和铂医药获6.7亿美元BD大单 转型之路能否久长?

随着今年医药股的回暖,和铂医药上半年的股价上涨了350%,而同期恒生创新药指数仅仅上涨58%,股价涨幅远超行业水平 重点: 和铂医药在创新药业界有“BD之王”的称号,已经完成了17次BD出海交易 由于和铂医药没有商业化产品提供稳定收入来源,业绩容易出现波动 莫莉 从全链条重资产模式到以BD(Business Development)为主要收入来源的轻资产商业模式,和铂医药走出了一条与其他创新药企业截然不同的发展之路。上周一,和铂医药控股有限公司(2142.HK)宣布与大塚制药株式会社(4578.T)达成全球战略合作,以最高6.7亿美元(48亿元)的交易总金额将其自主研发的BCMA×CD3双特异性T细胞衔接器HBM7020在大中华区之外的开发、生产和商业化权益出售给大塚制药。 根据协议条款,和铂医药在此次BD交易中将获得总计4700万美元的首付款和近期里程碑付款。此外,在达成特定研发和商业里程碑后,和铂医药还有权获得高达6.23亿美元的额外付款,以及基于未来产品净销售额的分级特许权使用费。 交易对象HBM7020是一款针对BCMA(B细胞成熟抗原)与CD3(T细胞表面抗原)的双特异性抗体,可以有效激活T细胞并杀伤目标恶性B细胞。2023年8月,HBM7020获批在中国开展针对癌症的I期临床试验。全球首个被批准上市的BCMA/CD3双特异性抗体强生Teclistamab,被获批治疗多发性骨髓瘤。 和铂医药在创新药业界有“BD之王”的称号,根据行业媒体医药魔方的统计,和铂医药已经完成了17次BD出海交易,仅仅是今年上半年,和铂医药就通过license-out、NewCo等方式完成了6笔交易。 除了与大塚制药的合作之外,和铂医药在3月21日与跨国医药巨头阿斯利康(AZN.US)签署总金额45.75亿美元的全球合作协议,阿斯利康将与和铂医药共同研发针对免疫性疾病、肿瘤及其他多种疾病的多特异性抗体,并获得两个临床前项目的授权许可选择权,及未来提名开发更多靶点的权利,为此阿斯利康向和铂医药支付1.75亿美元首付款、近期里程碑付款和额外新增项目的选择权行使费,以及最高达44亿美元的研发及商业里程碑付款,外加一定比例的销售分成。 这是和铂医药与老朋友阿斯利康的第三次合作了,早在2022年,和铂医药以3.5亿美元曾授权给阿斯利康一款CLDN18.2xCD3双抗。2024年,和铂医药全资子公司诺纳生物的一项临床前单抗项目以超6亿美元授权给阿斯利康。这一次的携手合作,双方的关系更加深入,阿斯利康不仅以真金白银引进了项目,更是以1.05亿美元认购了和铂医药9.15%的新发行股份,双方还将在北京共建一个创新中心。 跨国企业的认可,也让资本市场对和铂医药尤为偏爱。与大塚制药的合作消息公布当日,和铂医药的股价大涨了12.32%。随着今年医药股的回暖,和铂医药上半年的股价上涨了350%,而同期恒生创新药指数仅仅上涨58%,股价涨幅远超行业水平。 去年业绩规模收缩 和铂医药的股价暴涨,与其股价曾长期处于低位有关。在生物医药低谷期,和铂医药一度砍管线、卖工厂,以求实现“断腕重生”。2022年下半年,由于和铂医药长期处于亏损状态,又难以融资获得现金支持,公司只能将核心产品巴托利单抗转让给石药集团子公司,亦结束了一款重要产品的III期临床试验,还将位于苏州的产业化基地转让给了药明生物( 2269.HK )子公司药明海德,带来6,193万元亏损。 和铂医药也在2022 年底成立全资子公司诺纳生物,将利用全人源抗体转基因小鼠平台及新一代自主研发的免疫细胞衔接器双抗平台提供CRO业务,另一个子品牌和铂医疗则将持续推进内部管线的全球临床开发进程。这种双轮驱动的轻资产运营模式,让和铂医药可以将资源集中于管线的开发。公司创始人、董事长兼CEO王劲松曾多次在媒体访问中,将和铂医药与通过技术平台驱动和BD合作实现商业化的再生元(REGN.US)进行类比:“我们希望通过与阿斯利康可能长达十年的深度合作,将我们的整个运营体系搭建在一个稳固且强大的平台之上,实现商业回报的稳步增长,进而加速转变成像再生元这样的世界级卓越企业。” 2024年,和铂医药尽管实现了连续两年盈利,但是期内的营业收入同比减少了57%至3,810万美元,净利润为278万美元,更是同比锐减88%。由于和铂医药没有商业化产品提供稳定收入来源,单纯依靠BD模式,业绩容易出现波动。和铂医药当前的市盈率已经高达325倍,甚至远超过再生元的市盈率13倍。尽管和铂医药与医药巨头的绑定让其业绩短期内的预期向好,但是长期发展仍取决于技术平台的创新力与对外授权项目的研发进展,投资者需注意其商业化缺位的潜在风险。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯,请点击这里

2142.HK

沉寂一年多后 朝聚眼科重启收购扩张模式?

这家私立医院及诊所运营商宣布了两项新收购计划,或标志着其去年一度沉寂后,公司重返收购赛道 重点: 朝聚眼科宣布,计划全资收购宁波一家由其控股的眼科机构,同时收购宁夏地区另一家机构70%的股权 公司去年下半年营收缩水,利润骤降30%,正努力重拾增长 阳歌 对民营医疗机构来说,在中国国家医保体系外生存,并不是一件容易的事。 这是中国数千家医保体系之外的民营医院及诊所经营者近年获得的教训,它们试图通过提供眼科、牙科及整形外科等自费医疗服务盈利。然而,在当前经济增速放缓的背景下,消费者正收紧非医保覆盖的自费医疗项目支出。 伴随业务停滞甚至出现萎缩,部分企业正试图通过收购扩张重振股价。朝聚眼科医疗控股有限公司(2219.HK)即为其中一例。该公司周一宣布,计划收购两家医院,分别位于浙江宁波市与宁夏的吴忠市。 两项收购看似旨在重新吸引投资者关注。2021年IPO时,朝聚眼科一度被寄望成为中国眼科行业分散格局的整合者。上述两笔交易都缺乏亮点(下文将详述原因),但更具象征意义的是,在长达一年多未进行重大收购后,此举可能标志着该公司重启收购模式。 最新公告显示,朝聚眼科对两家机构的收购金额都不高,折射出此类机构的盈利困境。其中较大规模的交易,朝聚以1,400万元(200万美元)收购宁波博视眼科医院有限公司37%的股权,该机构整体估值约3,800万元。 需要指出的是,朝聚眼科原本已持有宁波博视63%的股权,早已是该机构控股股东,并将其纳入财报合并范围。因此,严格来说此项交易不构成收购。 第二笔交易则构成实质收购。朝聚眼科将以约500万元,购得吴忠市云视康眼科医院有限公司70%的股权。该作价显示,这家机构总值仅714万元(约100万美元),远非大额交易。 朝聚眼科公告称:“本次收购系既定战略规划组成部分,公司将进一步整合浙江及宁夏的医疗资源,通过多点布局,增强行业竞争力,扩大市场份额,有效应对市场风险。” 朝聚眼科选在7月1日香港公众假期前披露交易,投资者反应需待周三开盘后显现。不过,考虑到交易总额仅2,000万元(不足300万美元),市场反应平淡也不足为奇。 民营医疗机构热度不再 朝聚眼科近期股价表现,反映出整体民营医疗板块的低迷情绪,其股价年内维持横盘。该公司总部位于内蒙古,2021年IPO时因有望整合高增长赛道而备受瞩目,但此后表现多逊于预期。其港股最新收盘价为2.85港元,较10.60港元的发行价已跌逾70%。 朝聚眼科股价表现绝非个例,其当前9.2倍的市盈率虽显著低于药品及医疗器械板块同业,却与民营牙科机构现代牙科(3600.HK)9.9倍、医美连锁机构完美医疗(1830.HK)10倍估值相当。 IPO之后,朝聚眼科看似一度颇为活跃,走出内蒙古大本营后展开较为激进的收购。截至2021年末上市不久,该公司运营17家眼科医院及24家视光中心;至2022年,又新增7家医院及两家视光中心。 2023年,朝聚眼科延续扩张节奏,新增10家机构(7家医院+3家视光中心),至当年末,其网络扩大至31家医院及29家视光中心。然而,此后扩张戛然而止,去年全年颗粒无收。去年年初,虽宣布以3,680万元收购北京明玥眼科诊所有限公司的计划(属较大规模交易),但今年4月披露的年报显示,这家医院没有被合并纳入财务报表,表明该交易并未完成。 伴随并购停滞,朝聚眼科也开始受到中国经济放缓的影响。去年全年勉力实现2.6%的营收增长,总额达14.1亿元。但结合年报及去年上半年数据测算,其去年下半年营收出现0.9%的负增长(上半年则同比增长6%)。 去年,该公司毛利率下滑近两个百分点至43.5%(2023年为45.4%),反映出在运营成本相对稳定的情况下,就诊人次及客单价承压,导致盈利能力萎缩。 受此影响,该公司去年全年净利润同比下降12%至1.86亿元(上年同期为2.21亿元)。数据显示,其去年下半年净利润同比大跌30%,远高于上半年降幅8.8%。 朝聚眼科确实拥有充足的并购资金。截至去年末,公司账面现金达7.81亿元,较上年同期的4.63亿元大增。最新公告或预示,该公司准备重启并购模式。若能锁定优质标的,或可提振其股价,但仍需对当前疲软经济环境下财务不稳的资产予以警惕。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯,请点击这里

2219.HK

泰德医药启动港股招股 客户集中与地缘风险待解

引入了石药集团和Welight Capital L.P.(微光创投)两名基石投资者,合计认购1,000万美元的股份 重点: 多肽CRDMO市场头部效应明显,包括泰德医药在内的第三至六大参与者分别仅占约1%的市场份额 泰德医药拥有707名客户,但五大客户贡献收入50.3%,最大客户的收入占比达26.8% 莫莉 近年来,减肥药在全球医药市场增长迅猛,GLP-1(胰高血糖素样肽-1)类药物凭借其降糖、减重的双重功效,成为资本市场最炙手可热的赛道。不仅推动诺和诺德(NVO.US)、礼来(LLY.US)等跨国药企市值屡创新高,也带动了多肽相关的CRDMO(合约研究、开发与生产机构)业务爆发式增长,上周五,全球第三大专注于多肽的CRDMO企业泰德医药(3880.HK)启动港股招股,最高将募资5.14亿港元(4.1亿元)。 招股书显示,泰德医药此次IPO拟全球发售1680万股,招股期为6月20日至6月25日,预计将于6月26日定价,发行价区间为每股28.40-30.60港元,投资者参与打新,认购一手(100股)的入场费为3090.85港元,摩根士丹利、中信证券为其联席保荐人。 泰德医药此次在港IPO还引入了石药集团(1093.HK)和Welight Capital L.P.(微光创投)两名基石投资者,二者分别认购500万美元的股份。以发行价区间中位数29.5港元/股计,基石投资者所认购的股份总数约为266.08万股,占全球发售股份的15.8%。 泰德医药虽然成立于2020年,但是其核心子公司中肽生化的业务始于2001年,是一家专注于多肽的CRDMO,提供从早期发现、临床前研究及临床开发以至商业化生产的全周期服务,公司为客户提供多肽活性药物成分(API),客户再将API与辅料混合再加工为成品药。 风靡全球的“减肥神药”司美格鲁肽和替尔泊肽均为GLP-1,属于一种多肽药物。全球多肽药物市场规模预计从2023年的895亿美元增至2032年的2612亿美元,年复合增速12.6%。由于GLP-1药物供不应求,医药企业不得不寻求外部产能,多肽CRDMO企业因此受益。泰德医药也战略性地专注于GLP-1管线,与7家客户合作推进9个GLP-1分子项目,涉及口服及注射剂型。 据招股书引述的报告,以2023年的销售收入计,泰德医药是全球第三大专注于多肽的CRDMO,市场份额为1.5%。但是多肽CRDMO市场头部效应明显,前两大参与者合共占据了约23.8%的市场份额,包括泰德医药在内的第三至六大参与者分别仅占约1%的市场份额。 单一客户份额占收入三成 值得注意的是,即便全球多肽CRDMO市场持续迅猛增长,泰德医药的营收却在2023年下滑,在2022至2024年,其收入分别为3.51亿元、3.37亿元、4.42亿元,毛利分别为2.01亿元、1.8亿元、2.5亿元,净利润分别为5398万元、4890.5万元和5917.3万元。 对于营收的波动,招股书解释称,2023年美国及中国内地的三家客户调整多肽药物开发计划,导致其需求锐减,相关收入减少3400万元;2024年收入大增31.3%则是因为来自一个专注于GLP-1药品开发的美国客户的收入增加。 2024年,泰德医药拥有707名客户,但是其客户集中度偏高,该年度前五大客户贡献收入50.3%,最大客户的收入占比达26.8%,一旦主要客户的业务发生变动,其业绩易出现波动。另一方面,海外收入占比也高达78.6%,尤其是来自美国的收入占55%,在当前复杂的地缘政治背景之下,未来业绩有可能受中美贸易摩擦及关税政策冲击。 泰德医药称,此次IPO募资所得约76.4%将用于在美国及中国建设生产多肽及寡核苷酸的设施,具体而言,募资额的38.2%将投向美国加州罗克林园区的建设,公司将于2025年上半年完成罗克林园区建设,预计增加100至300千克产能。其余的9.5%和4.1%将分别用于在更多地区建立销售及售后服务网点、扩张中国的产能。 在GLP-1的风口之下,泰德医药的发行市值约为41.83亿港元(以发行价中位数计),市盈率约为64倍,远高于行业龙头药明康德(2359.HK; 603259.SH)的市盈率18倍,后者无论是多肽产能还是财务表现都远胜于泰德医药。GLP-1市场竞争白热化、客户集中度偏高以及外围政策变化等种种因素都将考验泰德医药这位“行业老三”的突围能力。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯,请点击这里

3880.HK

财经

中企弃纽约转香江 上半年港新股市场热爆

今年上半年,累计有44家企业在港交所上市,期内募集资金136亿美元,占全球上市募资总额的四分一 重点: 按上半年全球新股市场募资额统计,香港以136亿美元领跑,同期中国企业纽约上市募资总额仅为8.41亿美元 中美贸易摩擦放弃赴美上市、叠加A股上市遇阻之际,港交所出台政策吸引中资企业 阳歌 经历此前三年的沉寂后,渴求资金的中资企业争相赴港上市,助力香港今年上半年成为全球领跑的新股市场,独占全球新股募资总额四分之一。A股上市公司赴港双重上市(A+H)成为香港新股市场热爆的主要推手,这些公司在寻求资金的同时,寄望提升国际影响力。 与此同时,随着中美地缘政治紧张局势加剧,很多原本可能选择赴美上市的中国企业,今年基本打消念头。上半年,仅奶茶连锁品牌霸王茶姬(CHA.US)4月登陆美股,募资逾4亿美元。然而,其“战果”被电动车制造商极氪(ZK.US)的私有化抵消。仅仅一年前,极氪在纽交所上市时募资额达4.41亿美元。 若上述趋势延续,今年确有可能成为2021年以来,香港新股上市最繁荣的一年,且创下近十年新股募资规模次高纪录。 普华永道本周发布的报告显示,上半年港交所有44宗成功上市个案,合计集资1,071亿港元(136亿美元),同比大增7倍。安永6月发布的类似报告指出,上半年香港新股上市募资额占全球新股募资总额的24%。 两份报告均认为,香港市场增长势头有望延续至下半年。普华永道预测,今年全年,港交所新股募资总额将突破2,000亿港元。 安永发现,尽管赴美上市的新股数量增加44%至36宗,募资额却大跌62%至8.41亿美元。可见募资额达1亿美元或以上的中资大型上市个案,在美渐稀缺,当前赴美上市多为募资额2,000万美元或以下的小项目。 赴港上市趋势日益增强,今年上半年,中国证监会批准30家中企赴港上市,数量较批准纳斯达克上市的12家企业逾倍。所有此类境外上市,均需在中国证监会备案。 中国证监会受理的境外上市备案申请呈现类似倾向,目前证监会受理的境外发行上市备案申请达183宗,其中126家企业赴港上市,仅42家瞄准纳斯达克,后者均未聘请顶尖投行,表明其中绝大多数或全部募资额或不超过2,000万美元。 多重政策因素 多重政策因素驱动香港新股市场的盛景,首先是中美关系持续紧张,使中企放弃选择美国上市,部分美国政客甚至主张,把在美上市的中资企业悉数摘牌。 另一方面,中国的顾虑在于若企业赴美上市,中企持有的大量个人及客户数据恐被美国政府获取,上述忧虑引发网约车龙头滴滴出行2021年被强制从纽交所退市。 类似顾虑亦影响快时尚巨头Shein的上市前景,公司原计划登陆纽约,因遭遇美国政府政治阻挠而放弃,后转向伦敦市场。然而,上月再度搁置计划,报道称因中国证监会倾向该公司赴港上市。 此外,中国为提振A股市场,限制沪深新股发行数量,客观上加剧企业赴港上市潮。内地投资者情绪低迷可见一斑,上证综合指数年内仅上涨6%,大幅落后恒生指数的23%涨幅。 中美政治摩擦、中方对数据的安全顾虑,以及对A股上市数量存在限制,港交所多措并举增强市场吸引力。今年5月,推出特专科技企业上市通道,降低早期专业科技及生物科技公司上市门槛;去年10月颁布新规,便利沪深A股上市企业赴港双重上市,香港市场对国际投资者更为开放。 今年上半年,最大规模的新股上市潮正源于此类双重上市。动力电池龙头宁德时代(3750.HK;300750.SZ)通过在港上市募资约46亿美元,与其A股上市地位形成互补。 霸王茶姬虽因赴美上市在同行中脱颖而出,但今年上半年其数个主要竞争对手赴港上市亦引人瞩目,茶饮连锁龙头蜜雪冰城(2097.HK)募资4.4亿美元。 今年上半年,随着金价飙升至历史高位,黄金概念股的上市同样受到追捧。2月,赤峰黄金(6693.HK)港股上市募资4.19亿美元。此轮黄金热潮或将引爆下半年又一大型上市项目,紫金矿业(2899.HK)本周提交初步申请文件,拟分拆旗下紫金黄金国际独立上市。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯,请点击这里

大举押注数字资产 华兴资本望重振业绩

这家投行拟斥1亿美元配置数字资产,以期在中国疲弱的经济下突破业务困局 重点: 华兴资本计划斥资1亿美元投资数字资产,距离其创始人包凡涉嫌行贿被拘已超过两年 目前,公司的投行业务受中国经济放缓影响,加密货币市场则延续牛市行情 梁武仁 对寻求高潜力快速大额投资的企业而言,加密货币的吸引力如今已势不可挡。华兴资本控股有限公司(1911.HK)上周成为最新入局者。曾因创始人包凡涉嫌行贿被拘而深陷舆论漩涡的投行,如今已在争议中走过两年有余。 上周四,华兴资本公告称,董事会已批准1亿美元自有资金,用于投资Web 3.0领域,后者是建基于区块链和加密资产的去中心化互联网。公司同时宣布,任命加密技术专家Fu Frank Kan为独立非执行董事。Fu Frank Kan系开发数字货币钱包及软件的Math Global Foundation的联合创始人。 华兴资本此次进军狂热的加密货币领域,适逢其投行业务遭遇逆风。受中国经济增速放缓影响,并购交易显著降温。去年,公司剔除投资收益的核心业务收入下滑约23%至7.77亿元(约合1,080万美元)。今年虽受益于香港数年來的最强IPO募资季,公司业务有望恢复增长,但尚未就近期业务给出指引。 尽管香港投资市场近年表现起伏,加密货币却已延续牛市行情一年多,比特币价格更屡破10万美元纪录,过去一年累计涨超70%。如此高回报的资产实属罕见,巨额资金涌入数字代币领域,自是情理之中。 当前,加密货币总市值已突破3万亿美元。据加密货币数据聚合平台CoinGecko的数据显示,本周二,单是前五大币种24小时总成交量就接近900亿美元,相当于上周五纳斯达克日成交量约16%。 在数字资产投资计划的公告中,华兴资本表示:“Web3.0及加密货币资产未来具有巨大的发展潜力,符合全球金融和商业发展的趋势。” 加密货币素以价格剧烈波动著称,此前已历经漫长低迷期,直至去年初才启动本轮上涨。这意味着当前市场狂欢或会迅速消散,再度陷入长期下行通道。 乐观派则认为,形势已不可同日而语,加密货币正加速建立全球公信力,日益成为重要的新兴资产类别。核心推动力在于虚拟货币实际用户规模正快速扩大,且获摩根大通、高盛等金融机构巨头背书。监管容忍度也不断提升,尤其是美国总统特朗普誓言打造“全球加密资产之都”后,数字资产领域再添新动能。 此外,香港正全力竞逐加密货币枢纽地位,尽管该资产类别在中国内地非法。继此前多项举措后,特区政府上周四发布《香港数字资产发展政策宣言 2.0》,通过完善监管框架展开产业发展蓝图。 香港的加密货币雄心 香港的政策布局或是华兴资本拓展加密业务的关键动因,公司声明称,其加密投资计划,旨在响应特区政府近年推出的一系列支持Web3.0及加密货币产业发展的“积极政策”。 作为加密领域第二波入局者,华兴资本正追随五年前行业爆发期的首批探索者,如从彩票销售商转型的比特矿业(BTCM.US)。不过,华兴资本此举也并非无迹可寻;这家投行本就专注科技赛道,现在涉足该领域最热风口,实属必然。事实上,其早有加密货币行业的试水经验。 2018年,公司曾通过华兴新经济基金投资美国企业Circle Internet Group(CRCL.US),后者发行的USDC是锚定美元的稳定币。该项投资回报颇丰,Circle上月以180亿美元估值登陆纽交所后,首日股价暴涨逾倍。乘此东风,Circle正申请美国信托银行牌照,若成功将助其加速扩张,为华兴资本带来更可观的长线收益。 在去年的年报中,华兴资本的数字资产雄心也表露无遗,显示公司并非仅是追逐市场热潮。…

1911.HK

经济放缓前景平淡 宇信科技港上市难寄厚望

这家获百度投资的银行技术服务商去年营收下滑,凸显其客户所处的严峻环境 重点: 深交所创业板上市的宇信科技递交港股上市申请之际,其银行客户正举步维艰 去年营收锐减四分之一,迫使公司通过大幅削减成本维持盈利 梁武仁 在银行机构疲于应对低迷的国内经济之际,当前任何与中国银行业相关的投资,都难引起投资者兴趣。 不过,正提交港股上市申请,以对深交所创业板上市地位形成互补的北京宇信科技集团股份有限公司(300674.SZ),却试图实现这一目标。这家百度支持的企业面临的重大挑战,在于如何向投资者证明,协助中国银行业技术升级的业务蕴含巨大潜力,即便这种潜力可能需要数年才能兑现。 银行业本就缺乏吸引力,虽规模庞大却增长乏力。中国经济疲软抑制了个人和企业借贷需求,削弱了银行的业务量。与此同时,银行也需格外审慎放贷,避免陷入不靠谱的借款人引发的违约漩涡。这些掣肘因素挤压利润,从而令银行削减对宇信科技等第三方服务的采购支出。 在最新提交的上市文件中,宇信科技称其财务表现“直接暴露于银行业的固有风险之中”。 宇信科技的最新业绩报告显示,中国银行业持续承压已蔓延至第三方供应商。据公司上周四提交的文件披露,其去年营收缩水约四分之一至40亿元人民币(约合5.57亿美元)。收入主要来源于协助银行运营数字化的服务,客户涵盖中国的“四大行”、央行、以及政策性银行等机构。 在竭力提振贷款业务的背景下,四大行去年合计利润仅微增2%。因央行降息刺激经济导致息差收窄,令业绩雪上加霜。尽管政府多方施策刺激消费,但中国经济环境持续低迷,银行业今年前景仍不容乐观。 尽管去年营收下滑,宇信科技仍通过降本策略实现净利润增长。为支撑盈利,公司今年可能采取更多降本措施,即便这种策略或对长远前景不利。 去年降本的主要举措是研发开支缩减24%,研发支出占运营成本的比重最大。具体而言,宇信科技大幅削减研发人员福利及相关费用,该部分占研发支出超90%。公司解释,全是根据未来规划及业务需求进行的资源调配。 这一举措的前景难言乐观,因宇信科技作为科技企业,需持续提升产品,以维系现有客户并开拓新客源。创新对这家企业至关重要,尤其身处竞争白热化的赛道。在上市文件中,宇信科技自称是中国规模最大的上市银行金融科技服务提供商,但同时指出其市占率仅2%,显示大量竞争者对其业务虎视眈眈。 盈利稳健 即便如此,宇信科技或能吸引追求运营成熟及盈利稳定企业的投资者。公司深耕行业多年,1999年成立,八年后登陆纽约上市,2013年私有化退市;五年后,在深交所的创业板再度上市。目前,百度是其持股3.6%的投资者。 过去三年,宇信科技累计服务客户超1,000家,且持续实现盈利。公司业务确存刚性需求,在当前的中国市场,将技术升级纳入经济刺激组合拳的背景下尤为如此。中国乃至全球银行业,正通过数字化、大数据和人工智能实现降本增效,提升服务与决策质量。 宇信科技上市文件援引的第三方预测,未来五年,全球金融机构科技支出,将以约11%的年均增速增长,2029年预计达9,900亿美元。这对公司及其同行构成重大利好,因为支出中,相当比例预计将流向外部的科技服务提供商。 今年,宇信科技已斩获多个重要项目,包括为某大行伦敦分行开发集数据管理、监管合规及分析功能于一体的平台。 对于缺乏自建数字化能力的中小金融机构,宇信科技的服务具备更强吸引力。今年首季,多家中国地方银行,已采用该公司的升级版聊天机器人软件。 然而,随着客户业务受中国经济放缓冲击,前者的第三方服务采购可能收缩。宇信科技称,拟开拓外资银行业务以对冲风险。不过,目前其海外客户贡献的收入依然微不足道。 宇信科技的A股自上市以来大幅上涨,目前市盈率达47倍,估值健康,市销率为5倍,表现稳健。相比之下,腾讯支持的基于云的供应链金融软件即服务平台联易融科技(9959.HK)依然亏损,市销率仅3.3倍。四大行A股的市销率也徘徊于3至4倍区间。 宇信科技港股上市能否获得高于同业的估值面临挑战,因为港股的估值通常低于A股市场。据雅虎财经调查的七位分析师预测,公司今年营收有望恢复增长,上升11%至44亿元人。但即便实现增长,上述增幅仍远低于2023年的水平。 如此平淡的前景,或难让投资者青睐宇信科技的上市,尤其是公司选择登陆近年香港最热而又最拥挤的新股市场。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯,请点击这里

趣店的最后出路:私有化?

公司表示,由于激烈竞争导致一季度营收骤降,正考虑终止最后一公里配送服务 重点: 趣店一季度营收下滑逾半,公司因激烈竞争考虑关停最后一公里物流业务 过去三年,公司流通股数量缩减约三分一,其庞大现金储备可用于回购股票,实现私有化 阳歌 消费信贷、教育、预制食品,最后一公里配送服务,有什么共同点? 以上都是趣店集团(QD.US)过去十年涉足但最终放弃的业务,公司近年尝试最后一公里配送服务,试图利用其在华资源,协助物流企业完成中国至澳大利亚和新西兰客户的包裹递送。 趣店最新披露,最后一公里配送业务遭遇激烈竞争,导致2025年一季度营收缩水近半。基于此,公司在一周前发布的一季报中表示,正考虑放弃此次最新业务尝试。 我们虽不是最后一公里配送领域的专家,无法就趣店境遇作过于具体的点评,但中国配送业确实已竞争白热化,约六家公司占据主导地位,这些公司正加速构建全球网络,帮助中国企业每日递送数百万包裹。 趣店曾助力部分企业,完成澳大利亚和新西兰客户的配送。然而,公司无疑面临运营历史更悠久、基础设施更完善的本地对手竞争。更关键的是,中国物流企业也在海外自建当地基础设施,与趣店服务迎面角逐。在多重不利因素,再叠加自身缺乏历史积淀的背景下,趣店折戟实属意料之中。 趣店有别于其他陷入困境的中国公司的地方,在于其庞大的现金储备。即便经历多次业务挫败,该资金池仍在膨胀。这凸显出公司创始人、董事长罗敏的投资智慧。在持续寻求可行业务注入资金及资源的同时,他正通过稳步回购公司股票,推进私有化进程。 趣店在最新公告中称:“2025年第一季度,公司最后一公里配送业务持续面临激烈竞争。评估当前市场环境后,公司正考虑终止该业务。未来,趣店将继续坚定推进业务转型,同时维持审慎现金管理,保障资产负债表稳健。” 投资者对此次业务挫败反应平淡,最新公告发布当日,趣店股价持平,随后四个交易日亦几无波动,显示市场对局面并不担忧。 雅虎财经的数据显示,作为尚无商业模式的企业而言,趣店仍坐拥瑞银(持股3.45%)、摩根士丹利(1.36%)、花旗(0.57%)及摩根大通(0.36%)等知名机构股东。我们推测,这些巨头对趣店长期前景兴趣有限,他们可能更期待罗敏能推进私有化,从而套现获利。 营收大跌 2014年,罗敏创立金融科技公司时,被视为行业远见者,其通过向学生提供智能手机、电脑消费贷款,迅速获利。但2017年前后,中国开始整顿此类民营金融科技企业,同年趣店登陆纽交所。 整顿期间,大批金融科技贷款机构倒闭,幸存者多放弃直接放贷业务,转型为银行与借款人的撮合方。但凭借IPO募资及数年强劲业绩积累充沛现金的趣店,选择彻底脱离金融科技本源。此后,公司在2021至2023年试水教育及预制食品领域,终因竞争激烈,在一两年内先后放弃。 2022年末推出Fast Horse最后一公里配送业务时,趣店以为找到突破口,并于2023年中扩大该业务规模。2024年,业务短暂爆发,录得2.16亿元(3,000万美元)营收,较2023年增长71%,但同年第四季度开始收缩,今年一季度营收从2024年同期的5,580万元骤降逾半至2,580万元。 最后一公里业务亏损不足为奇,不过趣店凭借庞大现金储备,录得1.65亿元利息收入,成功实现一季度1.5亿元盈利。 截至今年3月末,公司现金及受限现金达56亿元,较2022年末的35亿元大幅增加。似乎印证,罗敏长于投资,不擅经营。此外,趣店持续回购股票,截至3月底,公司美国存托股票(ADS)总流通量1.72亿股,较2022年末的2.65亿股缩减约三分之一。 趣店最新年报显示,2024年末罗敏持股约35%。其他投资者持有约1.12亿份ADS,按最新收盘价每股3美元计,价值约3.35亿美元。公司庞大的现金储备足以溢价回购全部流通股,无需维持上市公司地位,且仍有充足“弹药”供罗敏探索新商业模式, 事实上,趣店2024年3月启动的3亿美元股票回购计划中,仍有2.5亿美元额度。这使公司可加速回购股票以持续缩减流通股数量,最终发出私有化要约。此举将再次印证罗敏的精明财技,尽管他在教育、预制食品及最后一公里配送领域,表现平平。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯,请点击这里

QD.US

电子商务

饿了么飞猪并入阿里电商 “即时零售”升级战一触即发

将饿了么与核心电商业务合并,标志着这家电商巨头与美团、京东之间的“即时零售大战”步入新阶段 重点: 阿里已关停亏损的本地生活板块,将旗下饿了么的外卖服务并入核心电商业务 在搁置分拆计划后,即时零售已成为阿里重组后电商业务的新战略重心 谭英 当阿里巴巴集团控股有限公司(BABA.US, 9988.HK)新一轮重组方案备忘录本周曝光后,投资者迅速回应,之后数日助推该电商巨头股价上涨近4%。此举标志着该集团两年前宣布的分拆计划瓦解,并正式投身中国方兴未艾的“即时零售大战”。即时零售支持消费者在线采购任何商品,并实现小时级配送到家。 2023年的最初分拆计划,是让六大业务板块独立运营,提升效能。但随着CEO张勇离任,战略仅一年后便生变。2024年1月,有报道称,张勇的继任者吴泳铭正考虑出售部分消费资产。2023年9月,吴泳铭正式接棒。 前后两位CEO,均试图扭转阿里股价五年腰斩的颓势。吴泳铭率先出售部分实体零售资产,这些昔日“新零售”模式的产物,包括银泰百货与高鑫零售,总售价约30亿美元。 尽管截至今年3月的财年,营收增长6%至9,963亿元(1,390亿美元)、非公认会计准则下的净利润持平于1,580亿元,阿里最新财报仍不及市场预期。 包含饿了么及飞猪的本地生活板块,同样表现疲软:该板块营收增长12%至670亿元,经调整EBITDA利润亏损37亿元。此前三个财年,该板块EBITDA持续亏损,在公司回归电商主业的背景下,使其看似成为又一个资产出售对象。 然而,阿里反其道行之,将饿了么与飞猪整合入涵盖淘宝、天猫这两大核心资产的电商主赛道。 此举料将加剧中国近期白热化的即时零售竞争。随着饿了么加入新电商矩阵,这家外卖平台在即时配送服务对抗美团(3690.HK)与京东(JD.US; 9168.HK),有望迅速增强“火力”。 这场战局,已超越新冠疫情期间业务量一度井喷,之后融入中国日常生活的外卖领域。当下,消费者追求万物皆可“小时达”,配送越快越好,企业正全力实现这一目标。据商务部国际贸易经济合作研究院发布的报告,2018年以来,中国即时零售配送行业年均增速超50%,2023年市场规模达6,500亿元。 叫板美团、京东 阿里即时零售服务正挑战传统龙头的美团,以及通过私有化达达集团开展该业务的京东,平价电商新贵拼多多(PDD.US)或也正伺机入局。 饿了么在阿里电商版图的核心地位早有端倪,今年4月,淘宝将“小时达”服务升级为“淘宝闪购”,并引入400万骑手的饿了么作为物流方。阿里所有即时零售业务均整合至淘宝旗下,饿了么庞大运力同时覆盖外卖与非餐配送。 作为配套举措,淘宝闪购联合饿了么宣布,投入逾百亿补贴吸引商户买家入驻新网络。截至6月初,日订单量已突破4,000万。 阿里的行动,比京东晚了超过一年。后者去年5月推出即时零售平台“秒送”,今年2月又上线外卖业务。汇丰在6月的研报指出,京东外卖日单量已达2,500万,其对“五一”前入驻的餐厅实行全年零佣金策略。 4月,京东宣布为“秒送”新增5万名全职配送员,依托其10万家线下品牌门店,扩充现有120-130万活跃运力。当月,京东完成达达私有化,承诺未来一年为即时零售投入百亿补贴。 与此同时,拼多多宣布投入千亿改造商家平台,此举被广泛解读为进军即时零售的信号。 市占率达65%的外卖龙头美团,4月也升级其七年历史的即时零售业务,将“美团闪购”定位为“24小时新一代购物平台”,商品覆盖家电至宠物用品的全品类。 上月,美团在财报电话会议上披露,其配送网络日处理2,000万订单。公司CFO陈少晖表示,当季非餐饮订单同比增长60%。 面对激烈竞争、天量补贴与持续的监管审查,即时零售新时代谁主沉浮尚无定论。阿里电商业务掌门蒋凡在财报电话会上表示:“即时零售是一个极具规模和潜力的市场,目前可能已有5到6亿用户规模,未来甚至可能达到10亿”。 从市盈率看,阿里目前18倍遥遥领先京东的11倍,似在即时零售赛道占得先机。但以激进战术与强执行力著称的美团仍是市场宠儿,其61倍市盈率冠绝同业。 分析师普遍看好这三家公司:雅虎财经调查的42位分析师中,35位给予美团“买入”或“强力买入”评级;京东方面,37位分析师中34位给予类似评级;阿里方面,40位分析师中38位给予这两个评级。这表明,分析师尚未准备好在日益激烈的即时零售大战中宣布赢家,未来几年格局发展将成为关键。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯,请点击这里

9988.HK

BABA.US

趣店的最后出路:私有化?

公司表示,由于激烈竞争导致一季度营收骤降,正考虑终止最后一公里配送服务 重点: 趣店一季度营收下滑逾半,公司因激烈竞争考虑关停最后一公里物流业务 过去三年,公司流通股数量缩减约三分一,其庞大现金储备可用于回购股票,实现私有化 阳歌 消费信贷、教育、预制食品,最后一公里配送服务,有什么共同点? 以上都是趣店集团(QD.US)过去十年涉足但最终放弃的业务,公司近年尝试最后一公里配送服务,试图利用其在华资源,协助物流企业完成中国至澳大利亚和新西兰客户的包裹递送。 趣店最新披露,最后一公里配送业务遭遇激烈竞争,导致2025年一季度营收缩水近半。基于此,公司在一周前发布的一季报中表示,正考虑放弃此次最新业务尝试。 我们虽不是最后一公里配送领域的专家,无法就趣店境遇作过于具体的点评,但中国配送业确实已竞争白热化,约六家公司占据主导地位,这些公司正加速构建全球网络,帮助中国企业每日递送数百万包裹。 趣店曾助力部分企业,完成澳大利亚和新西兰客户的配送。然而,公司无疑面临运营历史更悠久、基础设施更完善的本地对手竞争。更关键的是,中国物流企业也在海外自建当地基础设施,与趣店服务迎面角逐。在多重不利因素,再叠加自身缺乏历史积淀的背景下,趣店折戟实属意料之中。 趣店有别于其他陷入困境的中国公司的地方,在于其庞大的现金储备。即便经历多次业务挫败,该资金池仍在膨胀。这凸显出公司创始人、董事长罗敏的投资智慧。在持续寻求可行业务注入资金及资源的同时,他正通过稳步回购公司股票,推进私有化进程。 趣店在最新公告中称:“2025年第一季度,公司最后一公里配送业务持续面临激烈竞争。评估当前市场环境后,公司正考虑终止该业务。未来,趣店将继续坚定推进业务转型,同时维持审慎现金管理,保障资产负债表稳健。” 投资者对此次业务挫败反应平淡,最新公告发布当日,趣店股价持平,随后四个交易日亦几无波动,显示市场对局面并不担忧。 雅虎财经的数据显示,作为尚无商业模式的企业而言,趣店仍坐拥瑞银(持股3.45%)、摩根士丹利(1.36%)、花旗(0.57%)及摩根大通(0.36%)等知名机构股东。我们推测,这些巨头对趣店长期前景兴趣有限,他们可能更期待罗敏能推进私有化,从而套现获利。 营收大跌 2014年,罗敏创立金融科技公司时,被视为行业远见者,其通过向学生提供智能手机、电脑消费贷款,迅速获利。但2017年前后,中国开始整顿此类民营金融科技企业,同年趣店登陆纽交所。 整顿期间,大批金融科技贷款机构倒闭,幸存者多放弃直接放贷业务,转型为银行与借款人的撮合方。但凭借IPO募资及数年强劲业绩积累充沛现金的趣店,选择彻底脱离金融科技本源。此后,公司在2021至2023年试水教育及预制食品领域,终因竞争激烈,在一两年内先后放弃。 2022年末推出Fast Horse最后一公里配送业务时,趣店以为找到突破口,并于2023年中扩大该业务规模。2024年,业务短暂爆发,录得2.16亿元(3,000万美元)营收,较2023年增长71%,但同年第四季度开始收缩,今年一季度营收从2024年同期的5,580万元骤降逾半至2,580万元。 最后一公里业务亏损不足为奇,不过趣店凭借庞大现金储备,录得1.65亿元利息收入,成功实现一季度1.5亿元盈利。 截至今年3月末,公司现金及受限现金达56亿元,较2022年末的35亿元大幅增加。似乎印证,罗敏长于投资,不擅经营。此外,趣店持续回购股票,截至3月底,公司美国存托股票(ADS)总流通量1.72亿股,较2022年末的2.65亿股缩减约三分之一。 趣店最新年报显示,2024年末罗敏持股约35%。其他投资者持有约1.12亿份ADS,按最新收盘价每股3美元计,价值约3.35亿美元。公司庞大的现金储备足以溢价回购全部流通股,无需维持上市公司地位,且仍有充足“弹药”供罗敏探索新商业模式, 事实上,趣店2024年3月启动的3亿美元股票回购计划中,仍有2.5亿美元额度。这使公司可加速回购股票以持续缩减流通股数量,最终发出私有化要约。此举将再次印证罗敏的精明财技,尽管他在教育、预制食品及最后一公里配送领域,表现平平。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯,请点击这里

QD.US

因阿里之名 美图或再腾飞

这家美颜应用程序开发商向电商巨头阿里巴巴发行2.5亿美元可转换债券,后者或将成为其第三大股东 重点: 美图与阿里巴巴达成重大合作,后者将充分利用前者在影像应用程序领域日益成熟的技术能力 通过这笔交易,阿里巴巴或将持有美图近7%的股份,这也是阿里巴巴自2021年因垄断行为被罚款25亿美元以来最大规模的投资之一 阳歌 美颜应用程序运营商美图公司(1357.HK)堪称多面手,起初,它只是一款广受欢迎但盈利不佳的应用程序,人们用它来美化自拍照。后来,公司找到更好的商业模式,即为化妆品店和摄影工作室等提供类似的软件,这些机构更愿意为此类产品付费。 但公司始终拥有一项重要的资产,那就是它超2.5亿的庞大用户群,其中主要为普通消费者。近年来,美图一直在借助人工智能(AI)和社交媒体的力量,将用户转化为收入,用户再次成为其主要增长动力。现在,美图正致力通过上周宣布与电商巨头阿里巴巴 (BABA.US; 9988.HK) 达成的一项重要合作,将其在消费市场的成功推上更高层次。 根据协议,阿里巴巴将认购2.5亿美元的可转股债券,为期三年,初步换股价为每股转换股份6港元。若三年后债券全部转换,阿里巴巴将持有美图扩大后已发行股份总数的6.85%,成为仅次于联合创始人蔡文胜、吴泽源的第三大股东。 从阿里巴巴的角度来看,此次合作值得关注,因这是其近年来规模最大的投资之一,似乎表明公司越来越意识到,社交媒体以及影像应用程序对其电商在未来发展的重要性。 阿里巴巴曾一度大举收购,在2010年开始,曾斥资数百亿美元收购横跨娱乐、媒体、外卖及实体零售等多个领域的资产。但随着过度扩张并滥用市场支配地位,2021年公司因反竞争行为,被处以创纪录的182亿元(约合25亿美元)罚款,之后这场收购派对才基本画上句号。 此次合作还因其国际化色彩而备受瞩目,随着中国本土市场增长放缓,阿里巴巴和美图都试图通过海外扩张来发挥各自的优势,稍后还会进一步谈到这一点。 至少在一开始,市场对合作公告反响热烈。上周公告发布的次日,美图股价应声上涨19%,当天以7.02港元收盘,较阿里巴巴可转换债券6港元的行权价高出17%。 尽管此后股价回吐了大部分涨幅,但较公告前仍上涨6%,较年初已实现翻倍。分析机构同样看好美图 。雅虎财经调查的九家机构中,三家给予“强力买入”评级,其余六家评级为“买入”。不过值得注意的是,公司周一收盘价为6.26港元,远低于2016年IPO时8.50港元的发行价。 美图表示:“董事会认为,此战略合作将为公司与认购人之间的长期合作伙伴关系奠定基础,亦有助公司抓住AI带来的机遇,驱动公司的长远发展。” 电商工具 这次合作重点,是美图可借助阿里而让电商工具业务进一步扩张。早期的应用程序主要是让用户美化自拍照,而其最新应用程序要复杂得多,借助人工智能和更快的计算能力,让用户可实现虚拟试妆、AI模特试衣等功能。同样重要的是,用户在试用后,能直接在应用程序内购买相关产品。 这项业务在美图财报中归属于“影像与设计产品”业务,是其三大收入来源中增长最快的。该类别的收入去年同比激增57%达20.9亿元,占公司全年33.4亿元总收入的63%。相比下,向美妆店、照相馆等企业销售软件即服务(SaaS)的“美业解决方案”业务收入同比下滑32%,至3.85亿元,仅占总收入的12%。其余收入来自广告业务。 影像与设计产品业务的腾飞,主要受惠于公司去年的2.66亿月活用户(MAU)基础。美图借助更先进的产品,不断将用户转化为付费用户。公司去年付费订阅用户数增长38.4%,达1,260万。 同样重要的是,美图在拓展海外用户方面成效显著。在中国经济增速放缓、消费趋于谨慎的背景下,去年底其国内用户规模为1.71亿,与前一年基本持平,而海外用户数同比增长22%至9,450万,占总用户量的36%。 阿里巴巴显然看好美图的应用内销售能力,以及其不断扩大的国际用户规模。与此同时,美图无疑也渴望借助阿里,将产品植入全球数亿用户的阿里平台上。 美图在公告中称,阿里将“在其全球电商平台中,会优先推广本公司的AI电商工具,协助公司开发以数据驱动的电商生图,以及生成视频的新工具与新功能”。公告还提到,双方将“合作共同开发各类基础模型,以及垂直领域大语言模型,包括视频生成模型、图像生成模型、多模态模型及语音模型”。 作为合作的一部分,美图还承诺在协议签署后的36个月内,向阿里云采购价值5.6亿元的服务,暗示双方未来可能合作的另一领域。 在今年股价上涨后,美图目前的市盈率(P/E)为31倍。尽管这个数字看似较高,但远低于赛富时(CRM.US)的43倍,更不及Shopify(SHOP.US)的83倍。这表明,若美图能借助与阿里的合作维持甚至加速近期的增长态势,其股价仍有上行空间。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯,请点击这里

1357.HK

追求利润丢失市场份额 中通发展策略受考验

中通去年市占率跌破20%,业务量增速落后于行业平均,反映其着重利润的策略面临挑战 重点: 公司去年业务量年增12.6%至340亿件,增速低于行业平均 市占率从2023年的22.9%下降至19.42%,为2020年来首次低于20% 李世达 尽管居民消费能力下滑,却未对中国电商业务发展带来阻碍,快递“小件化”的趋势仍然在推动快递业务持续增长。对近年称霸快递业务量王座的中通快递(开曼)有限公司(2057.HK; ZTO.US)来说,去年依旧是个不错的一年。 根据公司发布的第四季度及年度业绩报吿,去年全年,中通快递收入年增15.3%达到442.8亿元(61.2亿美元),股东应占溢利为88.2亿元,微增0.8%。 国家邮政局数据显示,2024年全国快递业务量1,745亿件,按年增长21%,增速高于2023年的19.4%,行业总收入1.4万亿元,年增13%则低于2023年的14.5%。 整体来看,中通快递的收入增速略高于行业增速,但业务量方面增速却在放缓。去年全年公司业务量达到340亿件,同比增长12.6%,虽然连续九年业务量规模排名第一,但增速却低于行业平均的21%,令中通快递的市占率从2023年的22.9%下降至19.42%,是自2020年以来首次低于20%。 去年业务量榜单排名基本上与2023年一致,圆通速递(600233.SH)继续保持第二名,全年业务量约266亿票,韵达(002120.SZ)、申通(002468.SZ)、极兔(1519.HK)、顺丰(6936.HK; 002352.SZ)分别为238亿票、227亿、198亿票和133亿票。 虽然中通维持业务量之王的名号,但12.6%的增速却远远不及后面的追赶者,其中申通去年业务量年增29.83%、极兔29.1%、韵达26.14%,而排名第二的圆通亦有25.33%的增速。 在这个同质化程度高的市场,市场份额是生存的关键,面对后来者的追赶,中通免不了坐立难安。 快递小件化 在拼多多、抖音、快手等“新一代电商”快速成长下,低价订单大量增加,也使快递逐渐“小件化”。据统计,去年行业平均价格由2023年的9.1元降至8元,包裹越小,快递费用越低,快递业者的利润也受到侵蚀。 这种趋势让以低价为卖点的圆通、申通、韵达和极兔的业务量实现高速增长,但像顺丰及去年积极开发高单价散件市场的中通,增速则逊于对手。 去年中通将提升利润作为工作重点,尝试从价格战中抽离。当其他通达系快递公司都在忙着降价时,中通单票价格却增长了2.7%,单位运输成本减少8.9%,带动公司毛利增长17.6%至137.17亿元,毛利率由2023年的30.4%增长至31%。 虽然盈利能力增强,但丢了失市场份额,是否合算? 中通快递创始人、董事长兼CEO赖梅松就业务量进行了表态,称“2025年中通快递的首要任务是超过行业平均业务量水平。”中通预计,2025年业务量预计在408亿件至422亿件之间,同比增长20%至24%。显然公司仍然重视业务量的增速。 押注散件市场 事实上,中通正在为快递市场的变化做准备。去年以来,公司逐渐将重心转移到单价更高的散件市场,去年第四季度散件日均件量突破700万单,较2023年同比增长近50%,远超电商件整体增速,散件中逆向件单量同比实现了翻倍的增长。 散件指的是来自个人、非电商商家、电商退件等快递件,其中电商退件(指消费者退货产生的逆向物流)又被称为逆向件,近年随着电商退货率增加而逐渐增长。 赖梅松在电话会议中透露,日均700万件散件中,有300万是个人件,400万件是电商平台逆向件。他称,提升散件业务规模是优化收入结构的关键举措之一,在线消费的性价比优势持续激发着消费动能。 快递柜运营商蜂巢控股在去年递交港交所的上市文件中称,2023年到2028年,中国快递行业中的电商逆向件预计年复合增长率是20.7%。从规模看, 2019年全年约36亿件,2023年是82亿件,到2028年将增长到209亿件。 以2023年的82亿件推算,相当于每日退货约2,000万件。如果以209亿推算,就是每天要退货5,726万件。如果这个趋势持续,逆向件业务将成为推动中通成长的一大动力来源。 从市盈率来看,中通约为13.6倍,高于圆通的11倍,但低于申通的25倍、顺丰的18.5倍,及极兔的115倍,处于行业中下游水平,仍有成长空间。值得观察的是,内地消费复苏的趋势会否持续?押注散件市场的策略能否成功?而中通又将如何在业务量与利润率之间取舍,将决定未来的发展。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯,请点击这里

2507.HK

ZTO.US

AI/基础建设/资源

智能座舱战国时代 镁佳盼借模块化突围

正申请在港上市的的镁佳股份,试图以“模块化+多域融合”为核心策略,证明他们有更好的盈利能力 重点: 公司收入在2023年大幅增长,去年小幅回落至14.2亿元 过去三年亏损持续收窄,但去年应收票据激增336% 李世达 在中国汽车产业智能化转型的驱动下,“智能座舱”成为最炙手可热的创新焦点之一。从过去仅止于语音控制与大屏幕显示,到如今结合AI语义理解、视觉识别、情境交互与远端OTA升级,智能座舱已逐渐从附加功能变为主机厂差异化竞争的核心场域。 这场由软件定义主导的新技术浪潮,不仅改变了汽车产业的供应链格局,也催生出一批介于博世、大陆等传统Tier 1巨头与模块零件厂之间的“Tier 1.5”供应商,它们以模块化架构、AI算法与可重复部署为卖点,快速抢占主机厂的下一代车型平台。 这股趋势促使了包括博泰车联网、四维智联(已通过上市聆讯)及佑驾创新(2431.HK)等智能座舱领域公司纷纷选择赴港上市,而2018年创立的镁佳股份有限公司近日亦向港交所递交上市申请。去年底上市的佑驾创新,其股价至今已上涨39%。 根据申请文件,镁佳股份的核心竞争力在于整合式的智能座舱+X产品理念。简单来说,该方案通过整合多种智能汽车功能,包括智能座舱、ADAS泊车、ADAS驾驶、车联网、OTA升级等,嵌入统一的实体域控制器,以用于置入车辆中。 镁佳称,其采用模块化、可重复的软件架构,使不同厂商可以快速集成至各自车型中,这种“预开发模块库”逻辑不需要在每次得到定点后重新开发,可以有效缩短开发交付时间至“以月为单位”,适合中国汽车市场当下“快周期、低成本”的需求环境。 主动放弃最大客户 截至目前,镁佳的客户包括奇瑞、长安、东风、长安马自达、日产和福特等头部车厂的多款车型。而自2022年首款搭载镁佳方案的车型量产以来,公司业绩也经历了强劲增长。 自2022年起,公司收入从3.88亿元(5,400万美元)跃升2.9倍至2023年的15.13亿元,2024年小幅回落至14.2亿元。同期公司来自最大客户的收入分别为2.05亿元、8.02亿元和3.24亿元,占其收入约52.8%、53.0%和22.8%。 值得一提的是,公司在2024年初决定与过去两年的最大客户终止合作关系,该客户即中国智能座舱龙头德赛西威(002920.SZ)。退出合作之后,虽然当年收入有所下降,但毛利率却由2023年的12.1%大幅增长至21.8%。 当同行都在牺牲利润换规模时,镁佳选择反其道而行,虽失去最大客户,但提升了毛利率,降低了客户集中度,令其业务结构朝向更可盈利的方向优化。 截至2024年底,该公司已与12家车厂建立合作关系,累计获得48个车型定点,年交付量超过63万套,申请文件中称:“中国约每十辆搭载智能座舱域控系统的新车中,就有一辆使用镁佳股份的解决方案”。 不过,就如同中国汽车供应链上的其他产业,镁佳也处在亏损阶段。2022年至2024年,公司年度亏损分别为4.23亿元、3.57亿元及2.91亿元,呈持续收窄的趋势。公司称,亏损的收窄归功于零组件实现国产替代与供应链优化,以及更多高毛利的模块进入产品组合,同时模块化平台的导入,有效降低新项目开发的边际成本。 去年应收票据暴增 截至去年底,公司持有的现金及现金等价物约1.87亿元,另有2亿元受限制现金,但去年公司应收票据从2023年的5,719万元暴增336%至2.49亿元,另外还有约6.49亿元的应收帐款。这意味着越来越多货款结算转向票据支付形式。票据支付延长了实际回款周期,往往达三至六个月甚至更长,这无疑大大增加了公司的运营压力。 在资本支持方面,镁佳自2018年以来累计完成多轮融资,至今年5月完成3,069万美元的D+轮融资后,估值达9.3亿美元,与博泰车联网传出的估值逾10亿美元相若。不过,镁佳盈利状况好过博泰车联网,前者亏损持续收窄,后者同期则扩大至5.4亿元。从毛利率看,镁佳的21.8%也好过博泰的11.8%、佑驾创新的16%。 当前智能座舱行业正从“烧钱创新”进入到“落地量产”阶段,镁佳股份凭借模块化平台与预开发策略,在技术交付与成本控制上展现出较强的系统集成能力。虽尚处亏损,但其毛利率改善及与头部车厂的合作基础,已使其具备进一步放量成长与平衡盈亏的潜力。 而随着佑驾创新等同业在港股市场获得积极定价,智能座舱的估值参照正在上升,为镁佳创造了有利的上市窗口。若未来能在客户结构、现金流与产品出海等方面实现突破,资本市场对其预期也有望随之抬升。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯,请点击这里

华丽转身股价狂飈 港仔机器人价高势危?

一家三四线香港上市公司,突然变身机器人公司,股价即如脱彊野马,一路狂奔 重点: 公司去年度业绩蚀1.4亿港元,已连续亏损五年 年初与达闼组成合资企业,摇身一变成为机器人公司 刘智恒 赶潮流,追风口,从来是股票市场的本质;要数今年的热门行业,肯定是机器人,地平线机器人(9660.HK)、越疆(2432.HK)及优必选(9880.HK)等,年初以来均升幅由五成至逾倍,但要说在港股上的真正赢家,港仔机器人集团控股有限公司(0370.HK)的升幅才是王者,年初至今上升超过5倍。 公司近日公布一份不堪入目的年度业绩,收入大跌45.6%至1.16港亿元,亏损则续扩大5.3%至1.38亿元。应收贷款及利息减值亏损1,132万港元、商誉减值亏损2,182万港元、物业厂房减值及设备减值3,937万港元。 一遇达闼便化龙 为何业绩表现乏善可陈,股价又能忽然爆升?原来一切缘于年初的一项合作协议!时间回到今年情人节,当时港仔机器人的名称仍叫国华控股(今年五月才易名),与内地的达闼机器人签订框架协议,成立合资公司,国华占股51%,达闼占股49%,目标是开拓人形机器人操作系统的民用产品。 国华在两年内协助合资公司募集足够资金,达闼则将其拥有的知识产权,授予合资公司在中国境内的全资附属。 过去香港市场的一些三四线公司最擅长的伎俩,就是转型资本市场最热炒行业,通常透过收购或合并而进入风口市场,当股价被不断推升,往往会作出连串集资行动。港仔机器人的情况似乎有点类同,他们最终能否成功,暂时仍是未知数。 小米2023底发布首部电动车SUV7时,我们曾发表 “雷军造车,一往无前”一文,从小米的往绩,主事人的能力,及公司财力去分析,结论是雷军成功机会相当高。我们不妨按此框架,分析港仔机器人的成功机会。 国华业务强差人意 首先,不妨看看港仔机器人过往业务,当你翻开资料,大抵会吓一跳,竟然有多项主业,包括商品买卖、证劵及期货经纪、物业经纪、地热能供暖制冷、楼宇建筑承包、特制技术支援、项目管理、集中供热及融资租赁。 要知道,今年初国华控股市值还不到6亿港元,业务之分散,在香港上市公司中可谓佼佼者,公司重点在哪儿?如何去营运及发展各业务?资源又怎样分配? 观乎去年业绩,除个别业务外,其余全部见红。部分业务更是问题多多,其中在运城的供热业务,因未能符合牌照要求,被勒令终止,结果公司要将该业务出售。 融资租赁方面,因未能履行监管要求,被政府部门禁止有关经营,最后要终止业务并出售。另外,今年亦公布将金融控股公司出售。 楼宇建筑承包业务,旗下的陕西江威涉及多宗诉讼,涉资达4,556万元,以致部分资产被冻结。至于公司的中介业务,旗下上海轩美房地产经公司涉及多宗诉讼,涉及金额106万元。从过往的业务看,公司的发展方针及经营管理似大有关题,现在转搞机器人公司,成功概率确实令人存疑。 达闼连年亏损 我们再看达闼机器人,说不定其有能力让港仔机器人迈向美好前景。事实上,达闼并非吴下阿蒙,反之曾是中国内地首屈一指的机器人企业,软银及富士康均是主要投资者,估值一度冠绝同行。 公司2015年由曾任职贝尔实验室及中移动通信研究院首任院长的黄晓庆成立,专注云端智慧机器人技术,2023年完成C轮10亿融资后,估值达到223亿元。 然而,人型机器人在商业市场仍属起步阶段,公司不断烧钱,2019年准备赴美上市,不幸被美国商务部列入管制黑名单,集资不成,苦苦支撑,近年屡传资金链陷断裂之危。今年4月在社交平台及媒体消息,公司在上海、北京及深圳等地,有数百员工被欠薪,位于广州的公司,更被断水断电。 达闼往绩也是乏善可陈,亏钱不是最大问题,最大问题似是看不到明天,以致原有投资者不愿再注资,公司已陷于危急存亡之秋,它又能为港仔机器人带来多少业务,何时才可扭亏为盈? 一场烧钱的竞赛 投资机器人行业,大部分企业在烧钱阶段,因此企业要有充裕的资本才能继续前行。金沙江创投合伙人朱啸虎早前表示,人形机器人面临技术成本高企,远超出顾客愿付费用。其次是许多企业所谓的应用场景,实际是想象出来,并非实际需要。 港仔机器人长期亏损,截至今年3月底,手头资金只有5,000万港元,凭什么去支撑这场烧钱的游戏?虽然港仔机器人上月宣布签定四份合作框架协议,但靠一个香港市场,能为公司带来多少生意?相信投资者也别抱太大期望。 然而,在机器人热潮下,港仔机器人的概念相信会受到一定追捧,股价或再创新高,但何时能盈利就别太乐观。再者,股价经过一轮急升猛涨后,投资者现阶段追入,风险高值博率低。别忘记,股价大升后,未来公司很大机会在资本市场进行融资,股价将会十分波动,投资者只适宜投机性买卖。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯,请点击这里

0370.HK

摩尔线程累亏50亿 短期转盈难寄厚望

为应对美国日益加剧的制裁,中国积极推动芯片发展,这家GPU制造商或许能因而受惠 重点: 摩尔线程已递交A股上市申请,过去三年累计亏损50亿元,同期收入不多但增速明显 公司寄望成为中国GPU市场的领军者,受益于国产芯片加速替代进口的趋势,预计该领域规模到2029年将增长十倍 陈竹 成立仅五年的摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司,正争取逾10亿美元的融资,力图成为驱动人工智能应用的核心部件——图形处理器(GPU)的关键国产供应商。上周,这家高科技芯片企业递交A股上市申请,势必吸引欲协助国家实现关键技术的国有资本竞相投资。 从诸多维度看,摩尔线程正是中国向重点科技领域投入千亿资金的产物。公司创立时正值美国对华制裁的高峰期,当时美国政府对科技巨头华为实施全面禁令。GPU对人工智能及高端计算应用的开发至关重要,摩尔线程的创始人相信,公司将把握国产替代的机遇,抢占GPU市场。 这样的雄心也伴随风险,摩尔线程2023年遭遇跟华为类似的美国禁令后,对此深有体会。相关限制阻断其与台积电等代工厂合作,全球多数顶尖芯片设计企业,都依赖这家代工巨头生产产品。 在当前政策主导的环境下,摩尔线程等企业获得上市优先通道,得以超越排队更久的公司,反映中国在新股市场上,向重点领域倾斜的战略。 摩尔线程的招股说明书显示,拟募资80亿元(约合11亿美元),巨额融资计划显然是瞄准投资者对人工智能(含AI芯片制造商)的强劲需求。无独有偶,竞争对手沐曦股份也在同日递交39亿元的上市申请,专注中央处理器(CPU)的兆芯集成上月则提交申请,拟募资42亿元。 与众多同业相似,摩尔线程由龙头芯片企业前雇员创建。联合创始人兼CEO张建中曾任英伟达(NVDA.US)全球副总裁兼中国区总经理。在GPU领域,英伟达的霸主地位令其成为全球最具价值的企业之一。另一位联合创始人张钰勃,曾是英伟达美国总部资深架构师。 企业信息平台天眼查显示,摩尔线程至今已通过六轮融资,募集至少45亿元(该统计或存遗漏)。投资者包括原“红杉中国”更名后的红杉、深创投及互联网巨头腾讯、字节跳动。据本地媒体雷锋网6月报道,该公司估值达255亿元,但未说明具体估值时点。 亏损逐渐收窄 尽管估值高企,摩尔线程营收规模仍显初创特质。招股书披露去年收入仅4.38亿元,虽较2023年1.24亿元增长逾两倍,更远超2022年0.46亿元。亏损则呈现收窄态势,从2022年的18.4亿元降至2023年的16.7亿元,2024年进一步收窄至14.9亿元。 高额GPU研发支出导致亏损,在初创芯片企业中颇为常见。过去三年,公司研发投入累计达38亿元,其中单是去年即投入14亿元。 其芯片产品不仅包含赋能人工智能应用的数据中心芯片,亦涵盖智能手机、PC等消费电子设备芯片。虽未披露细分收入,业界普遍认为主要营收來自数据中心芯片,也是其核心战略重心。 公司数据中心领域的GPU已迭代至第四代,更宣称最新S500系列在部分领域媲美英伟达A100。尽管A100面市已五年,该成就仍使摩尔线程跻身中国技术最前沿的GPU开发商之列。 招股书中,公司大篇幅论述国产化政策将助推本土GPU普及,确信当前环境利好公司发展。在援引的第三方研究预计,中国数据中心与云端GPU市场将从2024年的997亿元激增至2029年的1万亿元,国产替代进程将持续深化。 其他机构的研究可佐证上述预期,摩根士丹利5月客户报告指出,国产GPU销售额到2027年可达2,870亿元,市占率将从去年30%升至70%。 争食国产替代蛋糕的并非仅摩尔线程,还包括华为等行业巨头,也有寒武纪(688256.SS)、海光信息(688041.SH)、沐曦股份、壁仞科技、天数智芯及腾讯投资的燧原科技等中坚力量。互联网大厂亦布局自研芯片,如阿里巴巴的平头哥、百度的昆仑芯。 多家业内公司几乎同步推进上市进程,除沐曦股份外,燧原科技、壁仞科技等均已开启A股上市辅导备案。路透社上月报道,沐曦股份因内地监管更严格等因素,已转向香港上市。 中国芯片企业正面临重大挑战,类似摩尔线程2023年遭遇的美国禁令,让其难以找來全球顶尖代工厂投产。迫使中企要倚重本土代工,如具有限先进制程产能的中芯国际,然而后者也受美国管制关键设备出口的掣肘。 摩尔线程承认,美国禁令迫使其寻求国产替代方案并采取应变措施,但未透露当前芯片代工厂是否面临其他制造障碍。 招股书显示,成功上市将为摩尔线程输送“弹药”,多数所募资金拟投向研发。寻求短期回报的投资者或需降低预期,公司已预警“可能持续亏损”。但对具有国资背景的大型投资机构而言,此类亏损未必构成障碍,它们更关注长期盈利潜力及助力国家实现政策目标。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯,请点击这里

扫描王撑起200亿市值 上海合合H股抢滩

主打扫描全能王的上海合合信息去年在上海科创板上市,最近申请在港发行H股上市,公司每年有稳定盈利增长成为卖点 重点: 公司每年毛利率达八成 扫描全能王占公司总收入77% 郑瑞棠 相信很多人都用过扫描全能王(CamScanner)这个应用程序,只要用手机的网络摄影机拍照后,便能将文件转成PDF挡案并分享给他人。这个应用程序原来由中国公司上海合合信息科技股份有限公司(688615.SH)经营,公司创办人,现董事长镇立新曾在中国石化任电气工程师,2000年开始在摩托罗拉任职,2006年成立公司。 扫描全能王2010年起推出市场,一个程序已撑起公司逾七成收入,并于去年在上海科创板上市,打造成市值200亿的创科公司。近日趁A+H股上市热潮,在港交所递交上市申请。 扫描全能王是全球用户规模最大的图像文本处理AI产品,应用程序早于2010年已推出,在Apple apps store上84个国家地区效率类免费应用下载榜中,自2014年起多次排行第一。目前扫描全能王已覆盖200个国家,支持52种言语的文字识别,服务超过10亿用户,是全球少数上线超过15年,年复合增长率超过20%的应用程序。 业绩连年增长 随着近年AI的发展,公司的发展亦沾上AI概念,增加AI超级滤镜、AI智能擦除及AI文档签署等功能。扫描全能王占公司2024年总收入的77%,今年首3个月比例更高达81%。除此之外,公司面对消费者C端市场的主要产品,还包括名片全能王及启信宝等。 至于公司在面对企业的B端市场,主要提供TextIn及启信慧眼等标准化产品,只占公司总收入约一成六,毛利率亦只有六成多,比C端产品的八成以上低。 在科创板上市,不代表公司是未有盈利的初创公司,合合信息近年有稳定的盈利增长,而且数据颇为亮丽。根据上市初步文件显示,2022至2024年,公司的年收入复合增长皆超过两成,净利润分别为2.84亿人民币、3.23亿人民币及4亿人民币,增长率分别为28.7%、27.2%及27.9%,公司毛利率最近3年皆逾80%。截至今年3月底3个月,盈利1.16亿人民币,同比增长29.4%。 AI市场竞争大 不过留意上市文件中列举多项风险,包括AI技术不断更新,若公司未能跟上步伐,可能令竞争力下降;而全球AI市场竞争激烈,公司在全球C端效率类AI产品市场份额仅2.2%,面临来自国内外众多公司的竞争;公司业务涉及大量用户数据处理,若发生数据安全或违反隐私事件,将损害公司声誉或面临罚款。 为了维持竞争力,公司在科研及投资的金额不断增加,研发开支由2022年2.79亿元人民币,增至2024年的3.9亿人民币,如果收入不相应增长,或会带来资金压力;而且公司约三分之一收入来自海外,亦会有汇率风险。 近期内地A股公司来港发行H股集资成趋势,招股价普遍比A股有折让,令认购者有上升的水位。不过憧憬H股上市后即炒至接近与A股同价,如意算盘又未必打得响。 纵观近期A+H上市潮由5月挂牌的宁德时代开始,截至6月27日5只A+H上市新股,其中4只皆上升。宁德时代H股仅以比A股折让7%招股,但由于公司业务前景佳,加上H股流通量较低,所以一上市已炒至比A股有溢价,截至6月27日累积升幅已达24%,较A股溢价已高达两成,情况极为罕见。 A+H上市表现参差 其余H股大部分皆比A股折让约两成上市,恒瑞医药及三花智控分别比招股价上升26%及8%,令其股价比A股的折让收窄。但内地调味品龙头公司海天味业,上市后累积跌幅3.4%,比A股的折让维持两成。 反而招股反应较冷淡,从事纸品包装的吉宏,由于招股价比A股大幅折让达五成,上市后股价大升逾五成,目前仍比A股折让近三成。 上海合合信息去年9月在上海科创版上市,发行价55.18元,一挂牌已炒上逾百元,其后历史高位曾见逾500元,现在股价约153元,走势极为波动,现市盈率约51倍,市值约210亿人民币。其在香港招股的投资价值,还看招股价比A股有多大的折让。