智能充電上市集資挑戰馬斯克

這家歐洲第二大電動車快速充電樁銷售商,希望通過赴美上市來增強財務實力

重點:

- 智能充電申請在納斯達克上市,去年前九個月收入同比增長46%

- 公司由兩名前特斯拉工程師創立,希望以其回流電網的快速充電樁脫穎而出

譚英

名不見經傳的快速充電樁製造商智能充電有限公司希望在納斯達克上市來充實資本,從公司預計不到1億美元的市值來看,此次IPO的規模似乎不大。但受益於公司穩健的前景,並且包括德意志銀行、中國的華泰證券和老虎證券等強大承銷團隊,此次融資是有可能出現驚喜結果。

智能充電的電動車充電樁是全球儲能解決方案市場的一部分,根據本月提交的IPO招股說明書中的第三方市場數據,預計到2026年這個市場將達到900億美元。使用直流電的快速充電樁市場增長最快,需求每年增長約33%,從2021年的4.0TWh增長到2030年的52.0TWh。招股說明書稱,智能充電是歐洲第二大直流快速充電樁銷售商,儘管該市場分散且競爭激烈。

那麼,又名XCharge的智能充電的競爭對手到底是誰?美國巨頭特斯拉(TSLA.US)是最大的競爭對手之一,它擁有由5萬多個「超級充電樁」組成的全球網絡,居於世界領先地位。據《EV Magazine》報道,第四大電動汽車充電樁製造商是中國的能鏈智電(NAAS.US)。其他主要充電站製造商包括EVgo(EVGO.US)和Blink Charging(BLNK.US)。

Blink Charging目前的市銷率 (P/S) 為1.72倍,EVgo 的市銷率則要略微低一些,為1.56倍。按照今年預計銷售額計算,同樣1.6倍左右的市銷率,智能充電的市值約為6,000萬美元。

雖然自稱全球領導者,但智能充電的實際銷量依然相當小。公司的直流快速充電樁銷量從2021年的807個增長到2022年的1,934個,增加了一倍多,去年前九個月銷量總計1,443個。同時,它聲稱自近十年前成立以來,已在全球賣出超過4萬個充電樁。

智能充電的收入依然相當有限,不過正在快速增長。去年前九個月,這個數字較上年同期的 1,920萬美元增長了46%,達到2,800 萬美元。毛利率也從2021年的35.2%,穩步提高到去年前九個月的44.2%。但同期營業費用增加了兩倍,從630萬美元增至1,840萬美元,主因是首次公開募股前要支付750萬美元的股權補償。最重要的是,公司在2023年前九個月陷入了虧損,淨虧損670萬美元,2022年同期則錄得淨盈利70萬美元。

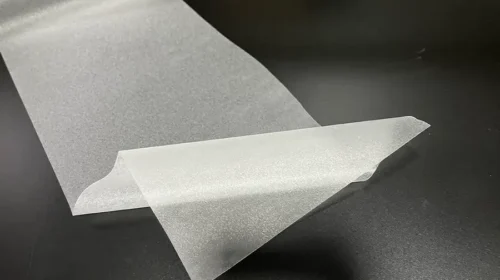

智能充電的產品線包括最大輸出功率200kW的智能直流充電樁C6EU、最大輸出功率400kW的C7超快充電樁,以及輸出功率210kW的最新NET ZERO淨零系列。相比之下,特斯拉的超級充電樁輸出功率為250kW。淨零系列一個差異化的因素是,它能夠讓多餘的電力返回電網,從而降低運營成本,吸引買家。

緣起特斯拉

智能充電由前特斯拉項目經理侯逸飛和丁銳於2015年成立,他們最初將目標定在中國新能源汽車市場。

兩人從中看到商機,2009年左右中國新能源汽車熱潮開始時,充電樁非常缺乏。侯逸飛在特斯拉任職期間負責特斯拉的公共充電。只乾了一年多一點,他就離開了特斯拉,因他認為自己和丁銳可以通過給硬件添加基於雲的管理軟件,來改進這些充電樁。丁銳在特斯拉任職的時間也不到兩年。

兩人開始為能源和運輸行業客戶的車隊或服務站提供套餐,其中包括中國最大的電網運營商國家電網有限公司。到2018年,他們已在中國供應了2萬個充電樁,大部分位於北京和深圳。

公司在漢堡開設了辦事處,開始探索最近也蓬勃發展起來的歐洲市場。和中國一樣,歐洲的充電業務也得到政府的大力扶持,它的歐洲業務最近超過了中國業務。公司在歐洲的支持者包括殼牌風險投資公司,後者參與了它2021年的B輪和2023年的C輪融資。2022年,該公司歐洲業務收入同比增長120%,達到1,820 萬美元,而來自中國的收入僅為420萬美元,來自其他國家的也只有690萬美元。

那麼,對於這次上市,我們應該抱持怎樣的期待?Seeking Alpha的分析師多諾萬·瓊斯(Donovan Jones)並不看好這家公司,因為它收入增長放緩、經營業績參差不齊而且儘管「淨零系列」產品,有能力將未使用的電力返回電網,但基本未經檢驗。但是,如果充電樁運營商喜歡「淨零系列」能降低成本的功能,也可能改變遊戲規則,因為智能充電是為數不多生產此類「電池到電網」充電設備的企業。

公司在2023年表示,將利用最新一輪融資的資金,在美國為「淨零系列」(該系列於去年8月在德克薩斯州推出)建一座充電樁廠。在招股說明書中,公司表示還將把IPO所得的50%用於投資德州的工廠,20%用於研發,20%用於全球市場擴張,10%用於營運資金。

智能充電至少表現出了先見之明,把重點首先放在發展迅速的歐洲市場,而不是發展緩慢的美國。2021年,歐洲安裝的充電樁數量為4.5萬個,而北美的充電樁數量為2.31萬個。招股說明書顯示,預計2022年至2026年,歐洲的這個數字將以每年83.6%的速度增長,略高於北美81.5%的預測。意味著到2026年,歐洲的充電樁安裝量將達到91萬個,遠遠超過北美的54.42萬個。

所以,能開發受歡迎的充電樁來為未來一代新能源車提供動力的企業,這個市場有著巨大的潛力。現在,智能充電要做的,就是大力發展業務,並證明自己能夠成為該領域的全球領軍者。

咏竹坊專注於在美國和香港上市的中國公司的報道,包括贊助內容。欲瞭解更多信息,包括對個別文章的疑問,請點擊這裏聯繫我們

欲訂閱咏竹坊每周免費通訊,請點擊這裏