完成股改為上市鋪路 長江存儲估值逾千六億

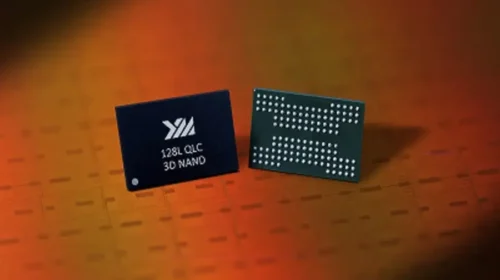

中國頭號存儲芯片製造商在近期股改後估值達230億美元,未來可能在上海或深圳上市 重點: 長江存儲已完成股改,預期上市前引入16家機構投資者 儘管美國制裁迫使其依賴國產設備,這家存儲芯片製造商全球市佔率仍實現翻倍增長,從4%升至8.3% 陳竹 過去十年,中國已向半導體產業注入巨資,力圖實現供應鏈本土化以抵御美國日趨嚴厲的技術封鎖。該戰略已培育出大批進入成熟期的企業,為股市投資者提供了豐富的半導體投資目標。 長江存儲科技控股有限責任公司(以下簡稱長江存儲)有望成為該陣營新成員。作為智能手機等電子設備核心部件的閃存領域,這家企業在全球激烈競爭中突圍,成為中國自主領軍企業。長江存儲成立於2016年,距美國打響遏制中國半導體發展持久戰僅兩年,並在此後逐步突破層層升級的封鎖。 創立近十年之際,公司正將戰略重心從技術市場轉向資本市場,向上市的重大里程碑推進。據國內財經媒體財新報道,長江存儲於上月末召開股份公司成立大會並選舉首屆董事會,完成股份制改革,距上市更近一步,但未透露具體時間表。 人工智能熱潮推升存儲需求,疊加中國對美光科技(MU.US)等外企實施反制,長江存儲對本土乃至海外市場銷路大可高枕無憂。只要其產品具備競爭力,訂單自會紛至沓來。 儘管如此,企業長遠發展仍取決於國內芯片產業,尤其是提供關鍵生產設備的裝備製造業的進階速度,這恰恰是美國力圖封鎖中國獲取尖端芯片核心技術的領域。 鑒於企業戰略地位,長存存儲極有可能選擇上海或深圳作為上市地。據國內媒體報道,公司曾考慮赴中國香港上市,該市場已匯聚中芯國際(0981.HK; 688981.SH)等頭部廠商,以及英諾賽科(2577.HK)、峰岹科技(1304.HK; 688279.SH)等新銳力量。 據媒體報道,長江存儲因應監管要求已調整策略,本土芯片巨頭需在內地上市,此舉便於政府掌控對戰略核心企業的投資准入。 引入16家投資機構 除董事會選舉外,近期完成的股改引入16家機構投資者,多為農業銀行、建設銀行等頭部國有銀行旗下投資機構組成的國有實體。投資者認購新股使長江存儲註冊資本從1,050億元增至1,120億元(約合147.6億美元)。 一家投資機構以16億元獲持股平台0.99%股權,據此推算長江存儲估值已達1,616億元。 交易完成後,長江存儲總部所在地武漢市政府仍保持控股地位。湖北長晟發展、武漢芯飛科技,兩家湖北本土機構繼續位居前兩大股東,但持股比例分別稀釋至26.89%及25.69%。 長江存儲主營應用於智能手機、計算機及數據存儲設備的3D NAND閃存存儲器。據彭博去年報道,其重要客戶包括中國智能手機龍頭華為。 2022年10月,美國實施包括禁售可生產128層及以上NAND閃存芯片的美制設備等出口管制,長江存儲遭受重創。當年末,該公司被列入美國「實體清單」,進一步限制其獲取美制芯片設備、材料及軟件的渠道。 去年9月,據彭博援引市場調研機構TechInsights研報稱,雖受制裁掣肘,該公司通過國產替代持續突破。當前合作的本土設備商包括中微半導體、北方華創,這些企業正是美方制裁後長江存儲才深化合作的夥伴。 長江存儲成功迭代存儲單元堆疊技術「Xtacking」,使NAND芯片性能比肩國際龍頭。但需注意,採用Xtacking 4.0技術的新品堆疊層數,較前代232層芯片減少70層,儘管公司宣稱其性能相當。 層數縮減折射出美國設備禁令導致的客觀制約,迫使長江存儲在國產設備局限範圍內實現性能優化。 交銀國際上個月的研報估算,長江存儲全球NAND市場份額近期顯著提升,從2024年第四季度的4%躍升至今年第一季度的8.3%,該行將市佔激增歸因於本土客戶需求擴張。 需要指出,全球NAND市場仍由美韓企業主導,三星(005930.KS)、SK海力士(000660.KS)與美光三大巨頭在今年第一季度合計佔據64%市場份額。 長江存儲未披露詳細經營數據,但據投資人早期公示文件,公司2023年實現淨利潤5.31億元,但2024年前三季度轉虧8,421萬元。 考慮企業需持續投入尚未實現高良率的國產設備,業績轉虧實屬意料之中。存儲芯片行業素有強周期性特徵,在歷經2022至2023年下行周期後,價格去年企穩回升。伴隨AI需求增長,此輪復蘇預計持續數年,或為臨近上市的長江存儲創造利好條件。…

兆易創新謀港上市 內憂外患值博率不高

已在上海證券交易所上市的晶片設計商兆易創新,正申請在香港掛牌 重點: 2024年淨利潤雖然按年大增,但仍遠低2022年水平 估值比國際同業貴,業務或受美國斷供晶片設計軟件影響 白芯蕊 原先在內地上市的美的集團,去年9月來港上市掀起新股熱潮,加上寧德時代在香港掛牌獲熱烈追捧,令多間內地已上市企業跟隨,其中已在A股上市的芯片設計公司兆易創新科技集團股份有限公司(603986.SH),最近也向港交所提出上市申請,為進軍港股鋪路。 主力發展專用型儲存及MCU芯片的兆易創新,2005年由董事長朱一明及北京啟迪創業孵化器成立,2012年12月改為股份有限公司,並引入香港贏富得,隨後在2016年8月在上海證券交易所掛牌,目前大股東為朱一明,持有6.89%股權,香港贏富得為第二大股東,持股量1.97%,香港贏富得則由獨立第三方Shu Qingming為大股東。 周期起跌頻密 集成電路為半導體行業之一,受惠人工智能及電動車急速發展,全球集成電路市場規模由2020年的3,562億美元,升至2024年的5,153億美元,複合年增長率為9.7%,在AI等投資急速擴張下,預計到2029年將達到9,003億美元。 雖然整個集成電路行業持續增長,但細分行業表現卻有不同,尤其兆易創新主攻的存儲芯片,該行業具有一定周期性,單是過去20年中,平均約4年便出現一個行業盛衰周期。 自2022年起,消費電子產品市場需求減弱,加上2023年儲存芯片廠商持續擴大產能,以及全球經濟增長放緩,令市場競爭變得激烈,拖累儲存芯片價格跌入谷底,要到2024年人工智能應用增加,行業需求才好轉,令儲存芯片市場氣氛回升,展現新一輪增長。 兆易創新主要收入來自專用型存儲芯片及MCU,佔集團2024年總收入分別70.6%和23%,也佔兆易創新去年毛利79.7%和23.6%。所謂專用型存儲芯片包括Flash和利基型DRAM,用於消費電子、工業應用、通訊及汽車電子等,負責儲存資料。至於MCU則是與內存(Memory)、計時器及其他功能電路,整合在單一芯片上,與個人電腦上中央處理器(CPU)的能力相似。 受惠人工智能應用增加,加上手機行業需求回暖,兆易創新2024年收入按年升27.7%至73.56億元,當中收入佔比達七成的專用型存儲芯片,去年收人升27.4%至51.94億元,配合該業務毛利率按年大增7.3個百分點至40.3%,帶動兆易創新2024年淨利潤達11.02億元,按年急升584%。 芯片均價續下滑 雖然兆易創新2024年淨利潤急升,但與2022年淨利潤20.53億元相比,其實是低46.3%。此外,佔兆易創新兩大業務,即專用型存儲芯片及MCU業務,其平均售價持續下滑,當中專用型存儲芯片均價由2022年的2.14元,大降至2024年的1.46元,跌幅達31.8%;MCU則由2022年均價8.22元,大幅下滑至4.13元,即幾近腰斬。 值得留意是兆易創新業務易受中美關係影響,尤其兆易創新身處晶片行業,需要用到電子設計自動化軟件EDA(Electronic Design Automation),奈何EDA軟件國產化亦不足,全球行業龍頭為美國Cadence、Synopsys及西門子旗下的美國公司Mentor Graphics,上述三間企業便佔全球EDA市場份額46%、32%和14%,即合共92%。 兆易創新在上市申請文件風險因素中披露,EDA軟件供應商最新已收到美國商務部工業和安全局(BIS)通知,終止向中國供應EDA軟件,或會對兆易創新設計能力造成負面影響。 整體來講,兆易創新雖然是身處半導體行業,業務主要集中在存儲芯片,但最大問題是未能做到輝達(NVDA.US)最需要的高頻寬記憶體(HBM),故未能踏上數據中心快速擴建增長的熱浪;相反兆易創新存儲芯片目前主要集中用於消費電子及汽車電子產品,容易受到行業周期性影響,變成業績大幅波動。 另一方面,目前存儲芯片兩大龍頭為韓國SK海力士(000660.KS)及三星電子(005930.KS),兩間企業目前預期市盈率分別為6倍及12倍,相反兆易創新目前在內地上市預期市盈率已達49.7倍,意味估值已高一大截,若按此估值在港上市,股價被炒高難度甚高,除非能打入高端存儲芯片,否則現水平值博率有限,反之上市後股價受壓機會更大。 欲訂閱咏竹坊每周免費通訊,請點擊這裏

政策利好農業 濰柴雷沃料迎來爆發增長

這家中國領先的農業裝備製造商,已提交赴港上市申請,預測產品所在市場將迎來爆發式增長 重點: 濰柴雷沃提交赴港上市申請,擬募資約5億美元,在中國推進農業現代化的進程中,為自身擴張提供關鍵資金 受政策紅利驅動,公司預計中國智能農機市場未來幾年年度增速將超40% 陽歌 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司上周五遞交港交所上市申請時表示,中國正處於農業革命的關鍵節點。 儘管這家中國拖拉機及收割機龍頭企業的論斷略顯主觀,但其正確性或可成立,這將為濰柴雷沃創造爆發式增長契機。中國不光在芯片等高科技領域的自主可控戰略廣受關注,其對糧食生產自給自足的訴求也同樣迫切。 中美貿易摩擦深刻揭示中國對進口的高度依賴,不僅需供養14億人口,還需滿足龐大的牲畜存欄量需求。為降低對外依存度,政府正通過全方位政策推進農業現代化轉型,目標是將二十年前數十萬小型家庭農場的產業格局,轉為運用現代技術與機器,從而提升效率的集約型農場體系。 憑借在國內農機市場的主導地位及智能農機領域的絕對優勢,濰柴雷沃有望充分受益此輪轉型。根據上市文件披露的財務數據,公司營運相對穩健,但近兩年增長態勢未達預期。 顯著短板在於,公司的利潤率明顯落後全球同業,既反映其生產效率與國際競爭對手存在差距,也印證中國市場定價壓力大於全球其他地區。 申請上市的文件稱:「中國已將智能農機列為糧食安全戰略支點,正通過系統性政策佈局加速產業升級。」公司特別援引《加快建設農業強國規劃(2024-2035年)》及《全國智慧農業行動計劃(2024—2028年)》兩大政策規劃,彰顯未來數年中國農業現代化的攻堅決心。 有力的政策支持意味著,政府將以補貼、低息貸款等形式,大規模注資推動產業升級。上市文件引用第三方數據顯示:在此背景下,中國智能農機市場規模將從2024年的118億元增至2030年的1,040億元,年均復合增長率達43.6%。 這一增速將使智能農機滲透率,從去年的7.2%躍升至2030年的33.1%,基本追及全球水平(去年全球的滲透率為31.6%,預計2030年將達34.7%)。隨著新一代基於智能農機的集約型農場興起,中國農業從業人口預計將從2024年的1.6億縮減至2050年的3,000萬。 依賴國內市場 總部位於山東的濰柴雷沃,當前61%的股權由港股上市的濰柴動力(2338.HK)持有。濰柴動力今年4月首次宣布分拆農機板塊計劃,並在上周五的公告中強調:分拆濰柴雷沃「符合政府關於提升國有資產核心競爭力、增強國際影響力的政策方向」。 此次分拆適逢其時,可為濰柴雷沃輸送關鍵資金,加速智能農機研發,搶佔市場先機。公司聘請中金公司擔任獨家保薦人,預示此次IPO規模可觀。 我們估計,公司估值約20億至30億美元,上市募資額或達5億美元。此舉幾乎可使其現金儲備翻一番。截至去年末,濰柴雷沃賬面現金共47.8億元(約合6.65億美元)。 儘管濰柴雷沃預判未來五年將實現高增長,但其近三年財報尚未顯現爆發跡象。公司去年營收從147億元增至174億元,同比增幅18.4%,雖屬穩健卻談不上驚艷。2023年營收實則收縮8%,公司將主因歸咎於收割機銷量下滑,但未作詳細說明。 拖拉機與收割機構成該公司的核心產品線,去年銷售額佔比分別為52%和41%。值得注意的是,收割機業務表現遜於拖拉機,其營收貢獻率從2022年的46%下滑。公司出口業務有所增長,但仍顯薄弱,收入佔比從2022年約6%升至去年約10%。 去年,濰柴雷沃的利潤從2023年的8.71億元增至9.57億元,同比增長9.8%。 如前所述,毛利率是濰柴雷沃顯著落後國際同業的指標。過去兩年,該指標維持在13.2%,不及迪爾公司(DE.US)28%水平的一半,亦遠低於凱斯紐荷蘭(CNH.US)21%的水平。迪爾當前的市盈率為25倍,凱斯紐荷蘭略低,為16倍。參照此估值區間,濰柴雷沃估值應在153億元至239億元之間。 濰柴雷沃以21.2%的農機市場佔有率和46%的智能農機份額,雄踞國內雙料冠軍。若中國農業革命如期而至,其領先地位將成制勝關鍵。但需警惕,國內外競爭對手同樣覬覦此輪爆發式增長,或致這片新興藍海競爭急劇升溫。 欲訂閱咏竹坊每周免費通訊,請點擊這裏

簡訊:中芯四季度業績增收不增利

中芯國際集成電路製造有限公司(0981.HK;688981.SH)周二表示,由於市場對微芯片的需求強勁,去年第四季度收入同比增長31.5%至22.1億美元(172億港元),高於2023年同期的16.8億美元。但其利潤下降38.4%至1.08億美元,原因是投資收入減少。 中國領先的半導體微芯片製造商表示,第四季度毛利率22.6%,較2023年第四季度的16.4%上升逾6個百分點。去年第四季度,公司89.1%的收入來自中國,高於2023年同期的80.8%。期內,美洲收入佔總收入的比例由15.7%降至8.9%。 中芯國際周三上漲近6%,自去年9月以來已上漲兩倍多。其A股上漲3.4%。 陽歌 欲訂閱咏竹坊每周免費通訊,請點擊這裏

新聞概要:英諾賽科在港上市 集資14億元

這家使用氮化鎵 (GaN) 技術的新一代芯片製造商在香港掛牌,首日高開0.5% 陽歌 英諾賽科(蘇州)科技控股有限公司 (2577.HK)周一在香港交易所掛牌,公司以新一代氮化鎵 (GaN) 芯片的專有技術吸引投資者,成為在港新上市相對稀有的半導體公司。 英諾賽科的開市價較招股價30.86元升0.5%,該股是今年香港新股上市潮中,最後一批登陸港交所的股票。據交易所文件,公司發行4,536萬股,集資近14億元,市值達270億元。 英諾科技IPO集資的60%用於未來五年內,大規模擴大其8英吋GaN晶圓產能,從今年中的每月12,500片晶圓,增加到2029年的70,000片;另外20%將用於研發和擴大公司的產品組合。 英諾科技成立於2017年,是全球領先的新一代芯片製造商,其製造的芯片均採用GaN和傳統硅技術相結合而成。GaN-硅與另一種稱為碳化硅(SiC)的技術競爭,用於最前沿的芯片,其中 SiC 被公認為兩者中更為成熟的技術。 據公司招股書中的第三方數據,GaN功率半導體行業的全球銷售額,預計將從2023年的 17.6億元人民(下同)幣增長近一倍,達到今年的32.3億元。 2022年,英諾賽科的收入較2021年增長約一倍達1.362億元,去年則增長四倍多,達到5.927億元。2024年首六個月,較去年同期的3.081億元增長25.2%,達到3.858億元。 公司的收入結構相對平衡,其三大主要產品線包括GaN 晶圓、GaN 分立芯片和集成電路以及 GaN 模組,每條產品線約佔總銷售額的三分之一。公司主要客戶來自消費電子、可再生能源、汽車和數據中心等行業,約90%的銷售額來自中國客戶。 隨著公司業務不斷擴大,成本也超過整體收入,不過虧損繼續縮小。經調整淨虧損(非香港財務報告准則計量,其中不包括向投資者發行的金融工具確認的負債賬面值變動、以權益結算以股份為基礎的付款開支和上市開支等),從2022年的12.8億元,下降至去年的10.2億元,並從去年同期的5.49億元繼續降至今年上半年的3.78億元。 因美國採取措施,試圖遏制中國芯片行業的發展,公司其中一大風險在於地緣政治的緊張。另一是專利訴訟,公司詳細講述兩家競爭對手針對它的幾宗個案,其中包括歐洲芯片巨頭英飛凌。但公司指出,因為專利法固有的地域性,相關機構和法院對此類案件的裁決,在各自國家以外不具有直接的域外效力。 咏竹坊專注於在美國和香港上市的中國公司的報道,包括贊助內容。欲瞭解更多信息,包括對個別文章的疑問,請點擊這裏聯繫我們 欲訂閱咏竹坊每周免費通訊,請點擊這裏

因英偉達之名 中金科股價急升

這家上市不久的高科技緊固件製造商,被邀請參與英偉達的新型高科技散熱系統開發後,股價上漲了近兩倍 重點: 中金科表示,獲邀為英偉達正在開發的新型高科技散熱系統製造緊固件 這家高科技零部件製造商可能會通過二次發行籌集更多資金,此前9月的上市集資規模不大,僅籌集600萬美元 陽歌 在高科技零部件領域,客戶名單是最重要的。螺母、螺栓和光學鏡片這些東西幾乎不會讓投資者感到興奮,即便它們是各種產品的關鍵零部件。但如果像蘋果(Apple)這樣的公司選擇在iPhone或其他產品中使用你的產品,就是另一回事。 新上市的中金科工業股份有限公司(ZJK.US)在12月3日宣布,與芯片製造商英偉達(NVDA.US)的現有合作可能會大幅擴大時,就非常清楚這一點。但它可能沒料到,公佈這一消息後,投資者會給予它熱烈的掌聲,反映一個代表人工智能(AI)巨大潛力的公司名字的力量。 在公布這消息的當天,9月底上市的中金科股價上漲近兩倍,這家原本平平無奇的緊固件(用於各種電子產品)製造商的市值,一度突破10億美元的門檻,達到11億美元,躋身「獨角獸」行列。此後,該股一直下跌,尤其是在周二,中國宣布一項似乎出於政治動機而針對英偉達的反壟斷調查後,股價下跌了12.5%。 儘管如此,按最新收盤價12.45美元計算,中金科的市值仍高達8.7億美元,股價是9月30日首次公開募股時5美元的一倍多。更重要的是,該公司首次公開發行時,籌集到的資金非常有限,只有625萬美元,僅售出了2%的股份。 在它首次公開發行時,我們就說過,如果該公司在未來幾個月在市場進行二次發行,我們不會感到驚訝。該股受到的熱烈歡迎,尤其是有關英偉達的最新公告發佈後,讓這種可能性更增加了。該公司二次發行,可能會聘請更大牌的承銷商,幫它籌集到相當於上次融資規模很多倍的資金,甚至可能達到1億美元或以上。 中金科當然可以利用這些資金,因為它正在尋求將製造基地拓展到中國以外的地方,這是一個普遍行業趨勢。更重要的是,擴大與英偉達的合作讓投資者如此興奮,如果項目最終取得成果,無疑將需要大量新投資,包括研發和製造。 正如我們之前提到的,中金科已經擁有相當強大的客戶名單,不僅有英偉達,還電動汽車巨星比亞迪、全球領先的無人機製造商大疆,以及iPhone製造商富士康等。 有意思的是,中金科在IPO招股說明書中,甚至沒有提到英偉達和很多大牌客戶,相反,外界只能通過查看公司的網站才知道它們。 探索階段 接下來,我們來看看讓投資者興奮不已的英偉達相關公告。中金科和英偉達的合作,可能仍然處於探索階段,它涉及開發用於英偉達芯片產品所需的高科技散熱系統的精密緊固件。這種散熱系統,是用於AI的高性能芯片組的關鍵部分,因為產品會產生大量的熱量,為了防止故障,必須將熱量散髮出去。 以Zjinlok為品牌名的中金科表示,最近在英偉達加州總部舉行的一次會議後,它收到生產樣品的請求,用於英偉達即將推出的一個液體散熱項目。為此,中金科組建了一支由工程師和技術支持人員組成的團隊,專門負責這個項目。它稱這一髮展為公司增長戰略的「轉折點」。 中金科的首席執行官丁寧說:「我們的合作領域擴大到液態散熱系統,這為我們提供了一個機會,可以展示我們的能力之大、研發團隊的實力之強,以及工程的質量和多功能性之優。」 雖然現在顯然還為時尚早,而且中金科可能只是受邀參與該項目的幾家公司之一,但如果英偉達最終選擇了它的產品,那麼這樣一個重要的新收入來源,其潛力顯然是相當大。公司目前主要的緊固件產品已經涵蓋了廣泛的應用,包括汽車、5G基站和無人機。 但中金科的實際收入仍然相對較小,2023年全年僅2,900萬美元,較2022年的2,480萬美元增長了17.2%。公司還實現了盈利,去年淨利潤增長約6%,從2022年的730萬美元增至770萬美元。 從戰略角度看,擴大與英偉達的合作,可能標誌著中金科在客戶和生產製造上,向中國以外的多元化邁出重要一步。它去年的收入中約有2,500萬美元來自中國,佔86%,而該公司目前的大部分生產來自國內的兩家工廠,一個位於總部所在地深圳,另一個在清遠。 今年4月,公司在越南設廠,並表示還計劃明年初,在美國開設一個銷售辦事處以拓展業務。越南的工廠可能還處於非常早期的階段,需要更多的建設資金,這是潛在的二次發行帶來的新資金可能會用到的地方。如果與英偉達的合作取得進展,並獲得新的大訂單,那麼還可能需要在研發和新設施建設方面投入大量資金。 總而言之,中金科看起來是一家管理良好但規模顯然較小的公司,對自己突然成為公眾關注的焦點,還沒有做好充分準備。公司如何應對這一突如其來的轉變,將決定它是否擁有在大聯盟中競爭的「實力」,或者它是否最終只是全球高科技零配件市場中的一個小小參與者。 欲訂閱咏竹坊每周免費通訊,請點擊這裏

行業簡報:2024年上半年中國芯片設備採購量激增

2024年上半年,中國購買了價值250億美元的芯片製造設備,創歷史新高,超過台灣、美國和韓國的總和。《日經亞洲》週一援引全球芯片組織SEMI的數據稱,在這四個市場中,中國是唯一在上半年芯片製造設備支出同比增長。 由於擔心美國可能實施新制裁,禁止向中國出售芯片製造設備,中國一直在加大對芯片製造設備的投入。美國和其他西方國家已經禁止向中國出售一些最先進的芯片製造設備,而中國正努力實現芯片技術的自給自足。 SEMI稱,中國7月份繼續大舉投資芯片製造設備。據《日經亞洲》報道,中國大概會成為今年全球最大的新芯片工廠建設國,總支出預計將達到500億美元。 陽歌 欲訂閱咏竹坊每周免費通訊,請點擊這裏