大洋兩端監管加劇 中企赴美上市路迢迢

納斯達克的新規可能打亂多家中國中小企業赴美上市的步伐,同時,中國證監會亦加大審查力道,對境外上市申請展開更嚴格的審核 重點: 中國監管機構正在加大對擬赴美上市企業的審查,詢問的範圍與議題顯著擴大 中國加強審查的舉措,恰逢納斯達克準備實施新規之際,新規將對申請上市的中資公司提出更高要求 沈如真 對許多中國企業而言,曾以華爾街上市為終點的資本市場之路,如今正迅速走向「死胡同」。 中國企業在美上市近期已大幅減少,因它們在太平洋兩岸都面臨日益嚴格的監管審查。美國率先出手,9月宣布多項限制性新措施,對成為主流的中小型中資上市案加強監管;如今,投行人士也抱怨,中國監管機構對新上市申請的審查時間正明顯拉長。 一位中國IPO律師向咏竹坊表示:「許多中國公司想赴美上市,但中國證監會(CSRC)正在扼殺這一流程。」該機構於兩年前建立了境外發行備案制度,用以審核所有中國企業的境外上市申請。 由於這波監管加強主要出現在最近幾個月,其影響尚未完全反映在數據中。根據德勤(Deloitte)統計,今年前九個月,中國企業在美國交易所的IPO數量增長了54%,達到57宗。但其中多數為募資額2,000萬美元以下的小型企業,使得平均集資金額反而下滑了18%。 一位IPO投行人士指出,今年迄今完成的多數中資赴美上市,其實都是此前已獲批准的案件。同時,由於中國證監會(CSRC)對新申請的受理與審核速度極慢,獲批的新案數量幾乎停滯不前。該人士說:「我的一位客戶已經等了兩年,他的耐心快要耗盡了。」 交易量回升 集資仍疲弱 中國在2021年滴滴出行(DiDi Global)不顧中國監管機構的反對意見,執意赴紐約上市後,開始收緊境外上市審查。經過兩年的沉寂,相關活動在2024年才重啟,並延續至今年。 根據德勤數據,2025年前九個月共有57家中國公司赴美上市,合計集資10.5億美元。美國律司事務所K&L Gates的統計,2024年則是創紀錄的一年,當年有64家中國企業在美國上市。 然而,這波上市潮主要由小型企業主導。根據美中經濟與安全審查委員會(USCC)的資料,2024年中國企業在美IPO的平均集資額僅為5,000萬美元,遠低於2021年超過3億美元的水準。 委員會在3月的報告中指出:「這波赴美上市潮主要由中小企業撐起,數十億美元規模的超大型中國企業IPO仍然缺席」,「上市規模縮小一方面受中美關係緊張影響,另一方面也源於中國監管加強與新規上路,使北京對境外集資有更多掌控。」 更嚴格的監管控制 這位IPO律師表示,中國證監會(CSRC)如今審查赴美上市申請的嚴格程度,已經堪比對境內上市的審核。這與過去批准大量赴美上市案時的做法顯然不同。如今,監管部門對擬赴美上市企業的審查範圍大幅擴大,涵蓋公司治理、關聯交易、股權激勵計劃以及股權轉讓歷史等多個面向。 許多計劃赴海外上市的中國公司常採用「可變利益實體」(VIE)結構,以規避中國對外資投資的限制。該律師指出:「但現在,證監會要求我們的許多客戶拆除VIE結構。」他補充說,這類重組會將原本的協議控制關係轉為直接持股,進而引發大量稅務與合規問題。 此外,涉及敏感領域的企業,還需獲得相關行業監管機構的批准,確保其上市不會造成任何數據或國家安全風險。 這種新的繁瑣審批程序在中國證監會(CSRC)最近的公開資料中已有明顯體現。 根據CSRC於11月7日公布的數據,中國信貸風險管理服務供應商承信科技,於2023年6月28日向中國監管機構提交了赴納斯達克上市申請。但兩年多過去,該公司仍持續被要求補交更多資料。 承信科技並非個別事件,根據CSRC披露,還有超過30家企業(包括榮成新能源和 中元生物科技)在審核程序中被「卡關」超過一年。這與律師們通常建議的6至9個月理論等待期相比,時間大幅延長。 更進一步的是,許多擬赴美上市的公司,如今甚至難以跨進中國監管部門的「大門」。截至今年為止,CSRC僅受理了23宗 赴美上市申請;相比之下,自4月中旬以來,已有277家申請赴港上市的中國企業正在審核中。 另一位律師表示:「香港IPO得到了中國官方的支持,審批程序正在被快速通道化。」 他指出,雖然香港屬於中國的一部分,但擁有高度自治;該地今年截至目前在全球IPO集資額上位居第一。不過,對於赴美上市的企業,中國監管機構面臨更多顧慮,包括國家安全風險、對中國國際形象的影響,以及企業是否符合美國更嚴格的上市規定等問題。 國家安全問題 近年幾乎所有中資赴美上市都集中於納斯達克(Nasdaq),而該交易所在9月提出更嚴格的上市標準,作為打擊潛在市場操縱行為。根據新規,主要在中國經營的公司,其IPO集資金額必須至少達2,500萬美元,且公開流通股份市值需維持在1,500萬美元以上——這一數額是現行500萬美元門檻的兩倍。…

納斯達克新規限制 青民數科被迫提升集資額

這家汽車保險售後服務提供商,將首次公開募股目標擴大為最初三倍,募資上限達3,700萬美元 重點: 繼納斯達克宣布擬要求中概股募資額不低於2,500萬美元後,青民數科大幅調高納斯達克上市規模 這家公司最新財年營收增長38%,但因擴張開支激增,導致利潤下降近10% 阳歌 青民數科(青島)技術服務有限公司最新修訂的納斯達克上市申請中,最引人注目的並非汽車保險理賠服務的業務動態,而是募資規模的巨量級上調。不過,此次將募資目標從900萬美元提升至上限3,700萬美元,並不意味著公司對投資者認購熱情的信心上升。 實際上,此次激進擴容直接源於納斯達克本月早些時候,宣布擬嚴控中概股小規模上市。此類募資通常不足1,000萬美元的微型上市,已成納斯達克中概股主流,公眾流通股比例普遍低於總股本的10%。 此類低流通量易引發股價劇烈波動,通常呈現單邊下跌態勢。當股價閃崩時,缺乏經驗的散戶往往損失慘重。雪上加霜的是,多數企業採用激進的估值定價,使其上市後股價大幅回落幾成定局。 回溯今年3月首度申請赴美上市時,青民數科完全符合上述情況。這家向車險企業提供理賠風險評估等增值服務的公司,據其1月原始申請及3月修訂文件披露,最初募資目標僅600萬至900萬美元。當時,公司計劃售出的150萬股,僅佔總股本約9%。 最新修訂文件中,其募資目標已大幅躍升至2,500萬至3,750萬美元區間,對應每股4至6美元。當前,公司擬售625萬股,超原始方案三倍有餘,佔擴股後總股本比例近30%。 募資規模與流通股比例的雙重提升,顯然是對納斯達克9月3日擬修訂中概股上市標準的直接回應。新規要求所有中概股募資額不低於2,500萬美元,公眾流通股市值需達1,500萬美元。若流通股市值跌破500萬美元,將自動啓動暫停交易及退市加速機制。 上周五提交的修訂版招股書中,青民數科明確提及納斯達克待實施的新規,該標準尚需美國監管部門批准。 公司聲明:「若新規生效,將大幅提高我司等發行人的上市及維持上市門檻。無法滿足修訂後的上市要求,可能導致我們難以在納斯達克掛牌或維持上市地位,從而對證券流動性、市場能見度及整體變現能力造成重大不利影響。」 估值高企 青民數科每股4至6美元定價區間及上市後2,125萬股總股本,對應市值介於8,500萬至1.27億美元之間。按截至2025年3月財年最新年報利潤計,中位數市盈率(P/E)達47倍;其市銷率(P/S)中位數為2.2倍。 相較中國車險領域同業,上述估值均顯偏高。在港上市的眾淼控股(1471.HK)涵蓋車險業務,市盈率37倍、市銷率7.8倍。而處於虧損狀態的保險經紀商手回集團(2621.HK)與車車科技(CCG.US)市銷率僅分別為0.68倍及0.19倍。 儘管青民數科或因已有盈利且增速較快,可嘗試更高估值溢價,但現實是投資者較難認同。如同我們之前指出,採取激進估值的中概股首日交易常現股價大跌,往往在數月甚至數日內市值腰斬。 待觀其效,青民數科會維持高估值,抑或因募資規模巨幅擴容,需引入超計劃的投資者而被迫下調定價。 最後,審視財務數據,公司基本面確具優勢。青民數科通過覆蓋中國大部地區的10,651個服務網點開展業務。風險評估服務單價低廉,截至2025年3月財年平均價50美元,較上年48.80美元微漲2.5%。 招股書顯示,最新財年客戶數量從35家增至64家,增幅顯著。表明其客戶群雖集中但仍具規模,涵蓋若干「頭部保險公司」。 伴隨客戶群擴容及單筆風險評估成本上升,公司最新財年營收同比增長38%,從截至2024年3月的3,460萬美元增至4,770萬美元。其毛利率保持相對平穩,從上年9.6%微降至9.2%。但為支撐擴張投入的運營開支激增近兩倍,致使其最新財年利潤同比下降8%,從244萬美元降至225萬美元。 總體而言,青民數科上市,基本面相對扎實,募資規模與流通比例的巨幅提升預示未來赴美中概股的轉型方向。但當前估值訴求仍顯激進,意味公司最終可能被迫將發行價降至當前4至6美元區間以下。 欲訂閱咏竹坊每周免費通訊,請點擊這裏

行業概要:納斯達克擬嚴控小型中企上市

該交易所擬推出的新規,要求所有新上市中企IPO募資額不低於2,500萬美元 陽歌 納斯達克周三提出新版上市標準,將阻止絕大多數中國企業的小型IPO在該交易所上市,同時可更便利清退眾多已上市的同類公司。 更為嚴苛的新規,可能導致目前在納斯達克交易的大部分中企退市,這些公司普遍存在流動性匱乏、流通盤較小、市值不足5,000萬美元等問題。本次行動有別於美國四年前依據《外國公司問責法》推出的監管措施——彼時美方曾威脅將中企集體摘牌,除非美國證券監管機構能便利獲取其審計底稿。 根據納斯達克官網公告,依據其最新擬議規則,所有新上市企業的流通股市值需達到1,500萬美元以上。在該交易所上市的中國企業,還需實現至少2,500萬美元的募資總額。此外,對於公開交易股票市值不足500萬美元的企業,納斯達克將啓動加速停牌及退市流程。 納斯達克副總裁John Zecca表示:「這些規則升級,彰顯我們持續完善標準,以適應市場現狀的承諾,並為推動建立公平有序的市場率先垂範。通過提高特定新上市企業的最低流通股市值與募資額標準,既能為公眾投資者創造更健康的流動性環境,同時繼續通過本交易所,為投資者提供參與新興企業的機會。」 納斯達克表示,新規系「專為主要在中國境內運營的企業」制定,旨在保護投資者,免受美國證券監管機構難以介入的市場風險。此前美國《外國公司問責法》通過後,中美兩國證券監管機構,於2022年簽署了具里程碑意義的信息共享協議,旨在使美國監管機構更便利獲取在美上市中企的審計文件。 納斯達克表示,正將該提案提交美國證監會(SEC)審議,若獲監管機構批准,新規將立即對所有新上市企業生效。屆時處於IPO流程的企業將有30天時間,按原規則完成上市,否則將適用新規要求。 安永數據顯示,上半年共有36家中國企業在美上市,幾乎全部登陸納斯達克,募資總額達8.41億美元。但其中超半數資金,即4.41億美元來自霸王茶姬(CHA.US)的單次IPO。這意味其餘35宗IPO平均募資額僅為1,140萬美元,遠低於納斯達克新規即將實施的2,500萬美元門檻。 許多在美上市的小型中企流通股佔比亦極低(常不足10%),導致流動性不足。這往往引發股價劇烈震蕩,損害資金量較小、經驗不足的投資者利益,事實多只個股在上市數月內市值即腰斬甚至更高跌幅。 陽歌 欲訂閱咏竹坊每周免費通訊,請點擊這裏

營收下滑疊加行業陣痛 新子光電逆勢赴美上市

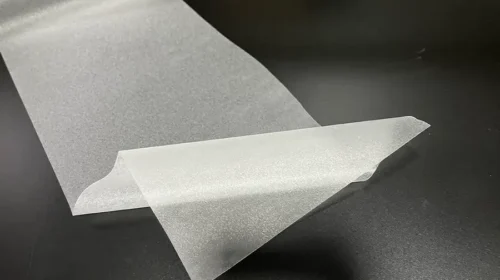

儘管去年錄得淨虧損且收入下滑,這家薄膜太陽能封裝企業仍將其納斯達克的集資規模擴大了一倍 重點: 新子光電已遞交納斯達克上市申請,中國太陽能產業產能嚴重過剩之際,公司去年收入下滑 這家公司押注強勁需求,稱預測數據顯示,其核心薄膜太陽能產品銷售額2019至2029年將翻倍有餘 譚英 杭州新子光電科技有限公司(XZ.US)擴大納斯達克上市規模的舉措或許令人側目,尤其考慮到其疲弱的財務狀況,以及美國投資者對中國企業日益增強的戒心。 當眾多中國企業蜂擁赴港上市,這家規模較小的太陽能薄膜製造商卻選擇納斯達克。公司今年3月首次遞交赴美上市申請,最新披露顯示,新子光電擬將發行量提高150%,從原定的150萬股增至380萬股,潛在市值上限達1.16億美元。 新子光電是薄膜產品市場的利基企業,生產用於保護薄膜太陽能電池的包裝。其兩大核心產品有助於保護電池免受風化,並將陽光反射到電池上,從而提高其效率。此類電池可安裝在窗戶、曲面和屋頂上。 招股書援引第三方研究稱,去年其薄膜產品全球銷售額達99億元人民幣,預計2029年將增至155億元人民幣,這一增長趨勢或是新子光電擴募的信心來源。目前,公司聚焦江蘇宿遷經濟開發區的客戶,涵蓋行業龍頭天合光能(688599.SS)。 新子光電披露,上述開發區的企業年產太陽能板可達40吉瓦,即年產4億平方米太陽能板,對應需耗8億平方米共擠膜作封裝材料。需要指出的是,中國太陽能行業產能嚴重過剩,目前產能或大量閒置,但過剩局面將隨時間而緩解。 鑒於產品需求增長預期,新子光電計劃新建8條共擠膜封裝生產線。自2022年啓動出口業務,公司重點開拓越南市場,該國已成為中國太陽能製造商規避西方針對的熱門地。 若成功上市,新子光電將成為繼斯凱蒙太陽能3月掛牌後,第二家登陸納斯達克的中國光伏企業。斯凱蒙太陽能上市以來股價已下跌35%,這對新子光電不是好兆頭。 過去三年,新子光電業務表現也乏善足陳,收入從2022年的3,800萬美元持續下滑至2023年的3,280萬美元,去年更跌至2,500萬美元。期內,利潤從2022年的180萬美元,到去年虧損340,050美元。 與業內同行相似,新子光電正承受產能過剩引發的價格下行壓力,目前多數企業處於虧本生產狀態。公司兩大核心產品——透明、白色EVA(聚乙烯醋酸乙烯酯薄膜)薄膜及POE(聚烯烴彈性體),去年平均售價分別下跌26%和21%。 業務漸趨穩定 積極信號是,新子光電銷售成本從2023年的2,900萬美元降至去年的2,250萬美元,降幅達23%。去年上下半年營收也保持穩定,上半年銷售額1,260萬美元,下半年微降至1,250萬美元。同期業績明顯好轉,上半年虧損70萬美元後,下半年實現36萬美元盈利。 新子光電稱,2023年公司是全球第九大透明光伏封裝薄膜製造商。當前,行業龍頭福斯特(603806.SH)市值為367億元人民幣,市銷率(P/S)維持在2.07的較高水平。若採用同等估值,新子光電市值僅5,000萬美元,遠低於其7,500萬至1.12億美元的估值區間。 中國掌控全球超80%的光伏供應鏈,因而易受美國等國保護性關稅衝擊。但當前產業最大癥結在於產能過剩,源於前幾年廠商為應對預期需求而大肆擴產。近期在上海舉行的行業論壇上,天合光能董事長高紀凡表示,去年全行業虧損總額達400億美元,多數製造商現仍處於虧損狀態。 今年2月,發改委召開線上會議,呼籲禁止新增產能。禁令雖未落地,高紀凡倡議通過兼並重組與減產推動行業整合。 儘管近年行業陣痛,太陽能無疑代表未來潮流趨勢。能源智庫Ember數據顯示,太陽能裝機量每三年倍翻,2024年貢獻全球電力需求增量的40%。行業協會SolarPowerEurope稱,2024年全球裝機量增長33%,突破2太瓦,但今年增速預計放緩至10%。 增速放緩部分歸因於美國市場波動,其約佔全球光伏市場8%的份額。去年,美國新增裝機量50吉瓦,創歷史紀錄,較2023年增長21%。隨著美國總統特朗普逐步取消新增光伏裝機補貼,未來數年恐難複製此增長態勢。 新子光電計劃以每股4至6美元定價,按中位數計算可集資約1,900萬美元。部分資金將用於擴產及培育出口業務。公司客戶結構持續優化,最大客戶收入佔比從2023年的55%降至去年的32%。 歸根結底,新子光電在中國龐大的光伏生態中體量有限,近三年營收盈利持續波動。不過,當前其經營漸趨穩定,增發目標的實現或表明有投資者看好公司前景。最終,需由華爾街主流投資者判定,他們是否認同前述樂觀預期。 欲訂閱咏竹坊每周免費通訊,請點擊這裏 這篇文章已更新,以便更好地描述新子光電的產品

簡訊:一畝田遞交納斯達克上市申請

一畝田集團已遞交納斯達克上市申請,公司聲稱是中國最大的農產品B2B交易平台。在周一提交的招股書中未披露具體募資目標,但Renaissance Capital網站報道,此次上市或集資4,000萬美元。 中國證監會已於本年2月批准其上市計劃,賦予一畝田自批准日起一年的IPO實施期。據披露,截至去年末,平台入駐商戶超3,800萬個,上架商品逾2,100萬種。 財報顯示,公司去年營收1.61億元,較2023年的1.88億元下降14%。毛利率從2023年的73.7%提升至2024年的81.0%,帶動淨虧損從2023年的1.056億元縮減至3,490萬元。據官網披露,一畝田創立於2011年,作為B2B交易平台起步,後逐步擴展至批發貿易領域。 陽歌 欲訂閱咏竹坊每周免費通訊,請點擊這裏

簡訊:元保納斯達克上市集資3,000萬美元

互聯網保險分銷商元保有限公司(YB.US),周三在納斯達克首日掛牌上漲6.4%,但次日即回吐全部漲幅,周四收盤報15美元,即公司的上市定價。按最新收盤價計算,公司市值為6.78億美元。 元保以每股15美元價格發行200萬份美國存托憑證(ADS),集資3,000萬美元,達到13至15美元招股區間上限。公司還同步向早期投資方啓明,協議增發100萬美元普通股。此次上市的發行雖規模不大,但承銷商陣容顯赫,包含美資大行花旗、高盛以及中資大投行中金公司。 元保去年營收從2023年的20.5億元,增長60%至32.8億元,並成功扭虧為盈,實現淨利潤4.36億元,對上一年則錄得虧損3.33億元。 陽歌 欲訂閱咏竹坊每周免費通訊,請點擊這裏

簡訊:中證監批一畝田納斯達克上市

根據周一在中國證監會網站上的通知,中證監已批准一畝田集團在美國納斯達克上市,公司將出售1.96億普通股。根據現行法規,公司必須在12個月內完成上市,否則將要重新申請。 根據其網站,一畝田是中國的農產品線上交易平台之一,成立於2011年。初期是針對B2B市場,逐漸將其範圍擴大到批發交易,現時其平台向5,600多萬企業用戶,提供15,000多種農產品的交易。 陽歌 欲訂閱咏竹坊每周免費通訊,請點擊這裏