市场重科技轻消费 袁记云饺上不逢时?

中国最大饺子连锁品牌袁记云饺赴港上市,但在消费股投资热度偏低的背景下,市场反应或趋审慎 重点: 袁记云饺已向港交所递交上市申请,此前两年门店数量快速扩张后,公司于2025年的收入增速明显放缓 公司未来或可在冷冻饺子零售及海外市场拓展中,寻找新的增长动能 阳歌 对于美食爱好者而言,若说汉堡定义了西方的快餐文化,那么在中国,饺子无疑是最具代表性的日常速食。如今这个代表性的中式食品可能很快将出现在资本市场,复制过往速食快餐在股市掀起的热潮。这或是袁记食品集团股份有限公司周一递交香港上市申请所欲达成的目标。 在麦当劳(MCD.US)以及美国的汉堡王、日本的MOS Burger等连锁品牌推动下,汉堡目前或许仍是全球最受欢迎的快餐。但若论历史,仅有百多年历史的汉堡,与中国的饺子相比仍相距甚远。 相传这款最具代表性的中式快餐,历史可追溯至约1,800年前的汉代。传说中医张仲景在返乡途中,为医治百姓寒疾而发明了饺子。自此,饺子逐渐成为中国社会中无处不在的饮食存在,不仅是日常主食,也是在春节、冬至等节庆中不可或缺的传统食品,从普及性的角度上看,饺子或可堪称中国的汉堡。 袁记食品将这段悠久的饮食历史,巧妙包装成一个投资故事,并以中国最大饺子及云吞连锁品牌自居。根据招股书,截至去年9月底,公司在全国拥有4,266家门店,成为去年中国规模最大的中式快餐(QSR)连锁经营者。作为对照,当时排名第二的竞争对手仅有3,076家门店。不过也须指出,行业龙头百胜中国(YUMC.US; 9987.HK)旗下的肯德基,截至去年9月底门店数达12,640家,几乎是袁记食品的两倍。 整体而言,袁记食品的财务表现相当稳健,不仅拥有不错的利润率与盈利能力,其海外扩张故事亦刚刚起步,且看来具备加速潜力。稍具隐忧之处在于,公司去年增长明显放缓,同时由于银行借款突然增加,负债水平亦有所上升。 尽管袁记食品经营的是中国历史最悠久的家常食品之一,且门店网络庞大,但公司自身的发展历史其实相当短暂。袁记食品成立于2017年,总部位于广东佛山,成立仅一年便扩展至100家门店,并于2021年透过加盟模式突破1,000店规模,实现快速扩张。 公司于2023年迎来最迅猛的成长期,当年门店数按年大增58%,至年底达到3,141家。不过,其后扩张速度明显放慢,2024年门店增速降至26%,而截至去年9月底止的九个月,按年增幅仅为7.9%。 袁记食品过去曾进行多轮融资,但至今尚未引入具代表性的重量级投资者。这一点在其上市申请中亦有所体现,本次IPO由华泰国际及广发证券担任联席保荐人,均属于次一线券商。缺乏大牌机构加持,某程度上反映出在目前以科技股为主导的香港IPO市场中,投资者对此类传统消费企业的兴趣相对有限。 增长放缓 不过,餐饮股整体吸引力不足,也反映在估值层面,这或令袁记食品难以突破被视为独角兽门槛的100亿元估值。以同业作比较,百胜中国目前的市销率(P/S)约为1.53倍;而经营中国达美乐的达势股份(1405.HK),以及主打快餐面食的遇见小面(2408.HK),市销率亦大致介乎1.7至2.1倍之间,水平并不算高。 即使袁记食品能以接近上述区间上限、约2倍市销率估值,凭藉其在中国最受欢迎本土快餐之一的领先地位,按去年预测收入计算,其估值亦仅约53亿元(约7.6亿美元)。 公司的财务表现,与其门店扩张节奏大致同步。2024年收入按年增长26%,但至2025年前九个月,增速明显放缓至11%,收入为19.8亿元。公司大部分收入仍来自餐饮业务,主要透过遍布全国的五个中央工厂及24个仓库,向加盟商销售馅料与面皮等核心原材料。 尽管餐饮主业增速放缓,但旗下“袁记味享”品牌的预包装冷冻饺子与云吞业务,则展现出一定亮点。该业务于去年前九个月按年增长46.4%,收入达5,240万元,惟占总收入比重仍仅为2.6%。 另一个正面因素来自海外拓展,未来或可成为新的收入动能。公司于2024年在新加坡开设大中华区以外的首家门店,并迅速扩展至10家;近期亦在泰国开出首店。公司表示,计划将部分上市集资用于短期内扩张东南亚市场,并于中长期考虑进军东亚、欧洲及美国等地。 从成本控制角度看,袁记食品表现尚算稳健,毛利率维持在约25%的水平,明显高于百胜中国的17.1%。不过,与达势股份及遇见小面均约45%的毛利率相比,仍有明显差距。 另一个潜在关注点在于资本结构。袁记食品的资产负债比率于去年9月底升至20.9%,高于一年前的14.8%。公司披露,去年前九个月银行借款由9,500万元大幅增至2.5亿元,但未详细解释增幅原因。不过,即便如此,20.9%的比率仍属于市场普遍认为健康的范围。 对袁记食品而言,最大的变数或许并非基本面,而是当前香港投资者对餐饮股的整体兴趣不足。遇见小面正是这一趋势的写照,尽管其财务表现同样稳健,但自上月上市以来股价已累跌近四成,迫使公司于上周宣布回购股份计划。 欲訂閱咏竹坊每周免費通訊,請點擊這裏

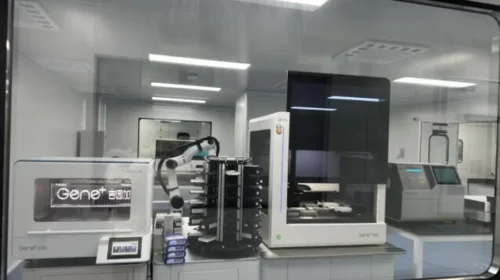

持续亏损的凯乐士 借机器人热申港上市

机器人已成为近年港股最受热捧的板块,相关企业蜂拥到港上市,主攻场内物流机器人设备的凯乐士亦已递交上市申请, 重点: 去年首9个月公司收入增长超过六成 公司位列中国物流机器人第五名,但业绩仍亏损 白芯蕊 自人工智能广泛应用后,机器人作为AI应用落地最大场景,故被投资者高度关注,浙江凯乐士科技集团股份有限公司近日在港递交上市申请。 凯乐士于2016年由谷春光及杨艳成立,谷春光为美国麻省理工博士,曾在A股上市公司九州通医药(600998.SH)担任首席技术官,杨艳过往曾在英飞凌中国工作,亦持有康奈尔大学电气工程博士学位。 目前谷春光与杨艳为凯乐士董事会主席及副总经理,谷春光连同一致行动人士,合共拥有凯乐士40.3%股权。上市前其他股东还包括中金旗下的两只基金、物流巨头顺丰控股、招商局集团旗下招商局先进技术、以及九州通医药等。 所谓场内物流,是指仓库、配送中心或工厂内材料和货物移动、存取和管理。截至2024年,全球场内物流市场已达2.3万亿元。 过往场内物流以人力为核心,但随着AI应用、硬件、物联网技术及综合软件系统等能力的提升,尤其机器人的出现,带动场内物流核心功能(包括存取、分拣和搬运)以及多领域应用效率大幅提升,令整个行业正经历日趋智能化的彻底转型,兼降低劳工成本,以及提升供应链的准确性。 物流机器人行业分散 据调研机构弗若斯特沙利文估计,受惠企业对物流效率及自动化需求日益增加,全球智能场内物流机器人市场规模从2020年的426亿元增长到2024年的1,183亿元(中国占全球市场的37.2%),预计到2030年将达3,441亿元。 中国内地现时约有100家智能场内物流机器人企业,凯乐士市场份额达1.6%,为行业第五位。至于行业龙头,市占率也只是4.6%,头五大企业市场份额只有12.6%,明显市场仍相当分散。 凯乐士核心产品线有三类,包括多向穿梭车机器人、自主移动机器人及输送分拣机器人。由料箱和托盘处理作业专用机器人组成的穿梭车中,以四向穿梭车灵活度最高,可全向前后左右移动,由于尺寸小及灵活移动能力强,故有效在货架内进行高密度库存处理。 至于自主移动机器人具有高精度、高效率特点,可适应高密度存储环境,能够直接与地面料箱及托盘无缝衔接,执行举升工作,满足料箱/托盘存取和搬运需求。 输送分拣机器人是通过机械臂和分拣装置,将货品快速分配至指定通道,以实现全天24小时不间断高精度作业。 据上市文件,凯乐士2025年首9个月收入为5.52亿元,同比升60.3%,营业额92.5%来自中国。另外,集团收入占比最大是多功能综合系统(使用多种专有和非专有机器人及部件部署的项目),占总收入73.3%,其次是单一功能机器人部署,占同期总收入24.8%。 业绩仍亏损 受惠总收入急增,带动凯乐士毛利增长,2025年首9个月毛利为9,141万元,同比升51.8%,当中多功能综合系统毛利达4,896万元,同比升129%,占总毛利53.6%,同时毛利率年增2.8个百分点至12.1%,但由于售后服务及其他的贡献显著减少,令总毛利率同比跌0.9个百分点至16.6%。 凯乐士业绩仍亏损,2025年首9个月净亏损1.35亿元,与2024年同期相若,主要受销售及营销开支、行政开支和研发开支上升拖累,尤其凯乐士筹组上市下,去年首9个月行政开支同比急增33.2%,达5,691万元。 幸而场内物流机器人发展空间仍大,市场估计全球2025年渗透率只有20.5%,加上凯乐士正加快海外扩张,而行政开支急增只因上市因素影响,属一次性问题,因此未来由亏转盈的机会不低。 参考本港上市的AMR龙头股极智嘉(2590.HK),目前市销率为10.6倍,市场估计去年收入有望超过30亿元,相比下预计凯乐士去年收入为10亿元内,故难以市销率10倍上市,一旦以此估值水平上市,料市场兴趣不大,投资者宜留意。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯,请点击这里

销量登顶全球后 比亚迪的下一关是获利

中国电动车巨头比亚迪去年在销量上超越特斯拉,但在利润率承压、海外市场风险上升,以及一套具争议的融资模式之下,市场开始质疑,比亚迪是否仍能持续为股东创造价值 重点: 比亚迪全球销量大幅攀升,却未能同步带动获利成长。在内地电动车价格战持续及利润下滑的情况下,公司整体盈利空间受压 随着比亚迪逐步收缩其供应商融资安排,加上海外经营环境挑战增加,可能推高负债比率,并削弱其扩张动能 夏飞 中国电动车制造商比亚迪股份有限公司(1211.HK;002594.SZ),其英文名称寓意“筑梦踏实”,或许刚刚实现了其中一个宏大愿景,那就是在电动车(EV)销量超越马斯克的特斯拉(TSLA.US),成为全球最大电动车销售商。然而,实现这个梦想所付出的代价,就是在激进扩张之下,比亚迪的获利能力正落入一条充满风险的下行轨道。 总部位于深圳的企业本月初站上全球聚光灯下,公布2025年全球售出226万辆电动车,海外市场销量按年暴增145%,成为主要推动力。相比下,特斯拉去年纯电动车交付量下跌8.6%,降至160万辆,创下历来最大年度跌幅。 这场角色互换,看似为比亚迪带来一场全面胜利。在中国市场,本土电动车品牌早已占据主导地位,特斯拉销量首次下滑超过5%,降至约62万辆,亦是其上海超级工厂于2020年投产以来首次出现销量下跌。而比亚迪在英国与德国的销量同样超越特斯拉,显示中国品牌正开始打入更富裕的成熟市场。 这种鲜明对比,对1995年以电池起家、作风低调的化学家王传福而言,无疑是对十多年前曾嘲讽比亚迪的马斯克,一次有力的回击。除造车业务外,比亚迪亦大举投资于储能与智能驾驶系统,这些布局有望在中国掀起、并迅速被输出至海外的电动车价格战中,缓解部分利润率承压的问题。 比亚迪的成功,在很大程度来自于低价市场的深度布局。旗下“海鸥”车型售价仅约8,000美元起,并已配备自家的“天神之眼”辅助驾驶系统。相较之下,特斯拉入门版Model 3起价高达35,000美元,在中国亦仅获得部分辅助驾驶功能的批准,差距明显。 然而,投资者在追捧比亚迪之前,或许需要三思。尽管公司在规模扩张上大获成功,但一场更艰钜的战役才刚开始,那就是如何将庞大的销量转化为更高的利润。 去年第三季,比亚迪净利润按年大跌32.6%,降至78亿元(约11亿美元),为逾四年来最大跌幅;收入亦录得逾五年来首次下滑,降至1,950亿元,与2023及2024年录得的双位数高速增长形成强烈反差。 从部分指标来看,比亚迪的获利能力仍可与特斯拉一较高下。去年第三季,其毛利率为17.9%,与特斯拉的18%大致相若。不过,摩根士丹利的报告显示,比亚迪去年第二季的单车利润已降至4,800元,较前一季的8,000元明显下滑,仅相当于特斯拉2024年每辆车约6,000美元利润的一小部分。 盈利考验 此外,中国市场竞争极为激烈,对手纷纷以极低利润抢攻销量,多数车企仍难以实现可观盈利,这样的环境恐进一步压缩比亚迪的利润空间。同时,汽车购置税上升、针对中低端电动车的政府补贴减少,以及持续不断的价格竞争,意味着比亚迪及其他中国车企未来一年或将面临更残酷的考验。 不仅如此,中国电动车市场在连续多年高速增长后,已显现明显放缓迹象。标普全球(S&P Global)分析师预测,中国汽车销量将于2026年出现下滑,而目前约一半销量来自新能源车(NEV)。在此情况下,比亚迪及同业恐怕别无选择,只能进一步补贴消费者,再度挤压利润率。 在内地压力升温之际,比亚迪正加速在东南亚、拉丁美洲及欧洲推动大规模本地化生产,部分目的是避开关税并缩短交付周期。然而,海外设厂如今已成为更为复杂的工程,尤其是从巴西到墨西哥等国政府,正加强审视比亚迪在当地的建厂计划,而中国方面亦关注先进技术外流至海外市场的风险。 另一个较少被市场注意的不确定因素,来自政府压力,迫使这家新晋全球电动车之王低调拆解一套曾长期支撑其高速扩张的供应链融资安排。 这套被称为“迪链”(Dilian)的机制,是比亚迪率先推行的影子融资系统,公司以电子应收凭证取代即时付款,向庞大的供应商网络延后支付。根据公司最新披露数据,截至2023年5月,相关凭证债务规模已膨胀至逾4,000亿元。 路透社去年11月报道指出,这项工具使比亚迪对供应商的平均付款周期延长至127天,高于行业平均的108天。彭博汇编的数据则显示,比亚迪于2023年平均需275天才向供应商付款。在不少情况下,供应商会以手中的“迪链”凭证作为抵押,向小型银行或民间放贷机构借款以维持营运,形成一张结构复杂、长期游离于监管视野之外的融资网络。 在监管压力下,比亚迪被要求停用相关工具、减轻对供应商的资金压力,并于去年夏天承诺,将对供应商的帐款付款周期缩短至60天。 然而,退出「迪链」并非易事。根据比亚迪最新披露数据,截至2025年第三季,其负债比率约为71%。若将去年9月底尚未偿还的2,230亿元应付帐款一并计入,依公司数据推算,比亚迪实际负债比率将飙升至接近96%。 尽管逆风不断,投资界仍普遍认为比亚迪估值偏低。Marketscreener调查的28名分析师中,有23人给予“买入”或“跑赢大市”评级,仅一人建议“卖出”。Yahoo Finance调查的分析师亦预期,公司今年将重回收入与盈利双增长轨道。 亿万富豪投资人、巴菲特长年合作伙伴查理・蒙格曾于2023年表示,比亚迪在中国市场领先特斯拉的幅度“几乎到了荒谬的程度”,并称创办人王传福在「真正把东西做出来」这件事上,比马斯克更胜一筹。然而,在长达17年的丰厚投资回报后,当年因2008年买入比亚迪约10%股份而轰动市场的巴郡,却于去年9月低调清仓余下持股。这张不信任票,或许比所有看多的分析师意见加起来,更具份量。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯,请点击这里

连年亏损股价飘忽 佑驾创新风险偏高值博率低

为力挽低迷的股价,自动驾驶解决方案供应商佑驾创新大股东近日频频出招,不但延长股份限售期,更密集增持股份 重点: • 过去4年公司累计亏损7.6亿元 • 上市1年已两次配股集资 刘智恒 去年12月15日,工信部公布“长安深蓝”及“北汽极狐”两款L3级自动驾驶车型的准入许可,分别可在重庆及北京指定区域开启上路试点。 一则消息燃起炒作自驾概念热,深圳佑驾创新科技股份有限公司(2431.HK)的股价更被引爆,短短4天涨近五成。 不过,回看佑驾创新股价,公司2024年12月底上市,定价17港元,挂牌后一度急升至去年3月的高位39.5港元,升幅132%。随后股价于高位回调横盘,直至去年11月,大股东的股份限售期将于年底届满,股价开始被抛售,短短一个月下跌六成。 股价波动未见盈利 直至近日,在市场追逐自驾股份气氛带动下,佑驾创新的股价才出现反弹,更乘势接连公布利好股价的消息。 1月5日公布,大股东与多位执行董事将去年12月17日届满的限售期顺延12个月,涉及股份约7,749万股,占已发行股数的18.4%。另外持有1,000万股的两名个人股东,亦承诺延长限售期半年。 与此同时,董事长刘国清于5及6日在市场增持共10万股,每股均价13.27港元,涉资约133万港元,占公司已发行股份0.02%。至于基石投资者地平线(9660.HK),亦于市场购入69万股。 接着,公司又披露,截至1月8日已于市场累计回购300万股股份,每股平均价14.94港元,涉及金额4,488万港元。 在政策刺激、大股东力撑及公司回购下,股价能否重拾升势?我们估计,在近日的自驾热潮中,佑驾创新股价有机会持续向上一段时间,甚至个别日子更有暴涨可能。然而,一切股价背后动力,还是要看业绩表现,暂时来说,佑驾创新的业绩未见有大突破。 首先,公司的业绩仍持续亏损,2021至2024年的亏损由1.3亿元增至2.16亿元,四年累计亏损7.6亿元。去年中,公司亏损非但未有收窄,反倒持续扩大40%至1.52亿元。 事实上,公司在上市时的文件披露:“根据我们目前的发展计划及管理层估计,预计2026年前不会产生任何净利润。” 很明显,佑驾创新2025年难言盈利,至于今年,暂时仍未見有明显扭亏为盈的端倪。 配售频频投资者出尔反尔 过去一年,佑驾创新的一些举措,亦大大影响投资者的信心。去年7月,公司上市只是半年,已急不可待以折让14.8%配售680万股,每股作价23.26港元,集资净额只有1.55亿港元。到去年11月,又以折让近10%配售1,401万股,每股作价14.88港元,集资净额亦只是2.04亿港元。 上市一年两次配股,明显是对资金有一定需求,因此在未来的时间,公司很有可能会持续于市场集资,对股价表现将构成无形压力。 值得注意一点,在首次配股前一周,持有3,109万佑驾创新股份的基石投资者康成亨国际承诺,将去年6月25日届满的限售期延长三个月,并在原禁售期届满后九个月,不减持超过310.9万股。 然而同年8月,公司又发通告,因康成亨国际自身资金需求,将减持量提升至932.7万股。这下出尔反尔令市场人士议论,质疑为何康成亨国际在配售前几天作出承诺,个多月后又反悔。 上市半年即换核数师 此外,去年7月公司突公布更换核数师,由罗兵咸永道转为容诚(香港)会计师事务所。公告简单解释:“考虑公司目前的业务营运状况及对未来审计服务的需求,决定不再续聘罗兵咸为核数师。” 这一转变,令市场摸不着头脑,毕竟罗兵咸属国际大行,何解上市只是半年就作出更换。 即便近日大股东藉增持以表示对公司信心,但数量只是区区十万股,涉资百多万港元,代表性一般,似是展示姿态多于实际。 至于公司斥资逾4千万港元回购股份,更令人不解,个多月前才集资2亿港元作发展L4无人车业务,现时却以现金回购股份,回购均价14.94港元更较配售价高,究竟公司的算盘是怎样计算? 别忘记,康成亨国际在今年3月前可售最多9百多万股,个人股东及大股东限售期分别在今年6月及12月届满,即是年内股价随时有机会出现沽压。加上有康成亨国际反悔的先例,现时各方的承诺,最终会否有改变则不得而知。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯,请点击这里

2431.HK

政策转向重塑上市版图 中企境外IPO由美转港

2025年,香港交易所新上市公司合共募资360亿美元,占全球IPO募资总额近四分之一 重点: 随着中资企业大量涌入,香港在去年登上全球IPO募资规模榜首 这波上市热潮主要由政策调整所推动,并有望于今年延续,目前香港IPO申请中,仍有接近400宗活跃申请案 阳歌 2025年,中国企业赴海外上市的浪潮明显回流亚洲,在纽约市场动能迅速减弱之际,推动了香港跃居全球IPO募资规模最大的市场。这场转向的关键推力来自政府与交易所层面的政策变化,也使不少市场人士预期,这一趋势将在今年进一步加速,并在可预见的未来持续下去。 根据多家全球顶级会计师事务所的年度报告,去年企业透过香港IPO合共募资约2,800亿港元(360亿美元),相当于全球约1,600亿美元IPO募资总额的近四分之一,其中绝大多数为中资公司。德勤指出,按募资规模计,香港由此成为全球最大的IPO市场,领先排名第二、募资约260亿美元的纳斯达克。 这个亮眼的一年,为香港此前的低迷走势划下句号。过去三年间,香港IPO募资总额仅约2,390亿港元。当时表现疲弱,主要源于中国经济快速放缓,再加上中国与西方关系恶化,尤其是与美国之间的紧张局势。 这场急剧反转,伴随去年恒生指数接近30%的升幅同步出现,其起点可追溯至2024年底,当时中国陆续推出多项刺激经济的政策。与此同时,香港交易所持续推动一系列制度调整,进一步吸引中资企业赴港上市,使香港的上市吸引力显著提升。 相关改革最早可追溯至2018年。当年,香港开始允许采用双重股权架构,这种结构深受阿里巴巴(BABA.US; 9988.HK)等中国民营企业欢迎,使创办人即使持股比例不高,仍能维持对公司的控制权。此后,港交所陆续推出多项新政策,放宽对高成长但仍处亏损状态企业的上市限制,这类公司过去并不符合上市资格。 最近,香港进一步简化规则,让已在上海、深圳A股市场上市的企业,更容易赴港进行第二上市。去年,港交所亦正式推出“特专科企”上市通道,降低部分处于早期、但具备高成长潜力的科技及生物科技企业来港上市的门槛。 在上述政策推动下,继去年港交所录得约110宗新上市后,大量企业涌入香港的IPO申请管道。根据中国证监会官网最新名单,目前有超过200家企业的赴港上市申请仍待证监会正式批准。港交所官网显示,过去六个月内仍有约400宗活跃IPO申请,几乎可确定上市潮将至少延续至2026年上半年。 正反映这一趋势,仅本周便有六家公司在港交所挂牌交易,另有11家公司计划于1月上半月完成上市,而这段时间通常因圣诞及农历新年假期而属淡季。上市热潮在上月底达到高峰,12月30日单日就有六家公司同时上市,创下自2020年7月单日7家公司挂牌以来的新高纪录。 双重上市热潮 内地上市公司赴港进行第二上市的制度松绑,是推动香港IPO热潮的另一关键因素。去年,港交所共接纳19宗此类上市,其中8宗募资规模达100亿港元或以上,当中有4宗更跻身当年全球十大IPO之列。 其中最具代表性的,是全球最大电动车(EV)电池制造商宁德时代(CATL,3750.HK; 300750.SZ)于5月上市,募资52亿美元。宁德时代正好反映去年最受市场追捧的一类新经济IPO,涵盖新能源、生物科技、机器人及人工智能等领域。相比之下,餐饮、消费品等传统行业中、过往较受香港投资者青睐的股票,市场反应则相对冷淡。 在香港整体表现亮眼之际,中资企业在美国的新上市情况却恰好相反。德勤指出,去年中资公司在美国IPO集资仅11.2亿美元,较2024年的19.1亿美元大幅下滑。更值得注意的是,去年每宗中资企业美国IPO的平均集资额,亦由前一年的3,200万美元降至仅1,800万美元,显示愈来愈多具规模的中资企业,正将海外上市转向香港。 这股从纽约转向香港的趋势,也反映在具体个案上。电动车制造商极氪(Zeekr)于去年12月从纽约证券交易所退市,距其2024年IPO集资4.4亿美元仅约一年半,原因是被其在港上市的母公司吉利汽车(0175.HK)私有化。 美国对中资企业上市的态度近年愈趋强硬。事实上,在21世纪头20年,不少中资企业曾在华尔街蓬勃发展。当时,许多成长迅速的中国民营科技公司,因采用双重股权架构且仍处于亏损状态,难以或无法在上海、深圳及香港上市,因而选择在美国市场落脚。 然而,近年美国政界要求将中资股票除牌的声浪不断升高,已令不少潜在上市企业却步。进一步加剧反中氛围的是,纳斯达克去年公布新规要求,新赴美上市的中资企业,IPO募资额须至少达2,500万美元,至于公众流通市值未达500万美元的公司,则将更快面临强制退市程序。相关规定仍在等待美国证券监管机构审核,预计将于今年稍后生效。 尽管香港持续推进政策松绑,带动新股上市表现回暖。不过,2022年推出的SPAC上市机制,原意在于吸引企业以特殊目的收购公司(SPAC)方式“借壳上市”,至今成效有限。港交所仅在去年12月迎来第三宗SPAC上市个案,当时自动驾驶技术公司图达通(2665.HK)完成与TechStar Acquisition Corp. SPAC的合并,正式挂牌上市。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯,请点击这里

四度冲刺上市 万帮数字能源的资本考题

站在新能源基础设施风口,万帮数字能源收入持续扩张,却同时面临毛利下滑、负债攀升与现金流波动的多重考验,上市之路反覆受阻 重点: 万邦数字能源近日第二度递表港交所,也是该公司第四次申请上市 公司收入持续稳定增长,但毛利率却持续下降 李世达 近年新能源与电动车投资热度居高不下,然而,即便站在这样的风口上,万帮数字能源股份有限公司的上市之路却并不顺遂。这家充电设备制造商近日再度递表港交所,此前公司曾两度在A股、一度在港股申市,今次已是四度闯关。 时间回到2014年,新能源汽车仍高度依赖政策补贴,充电标准未统一、设备品质参差,而整车厂对安全与稳定性的要求极为严苛。在这样的环境下,万帮数字能源专注研发可满足国际主机厂标准的智能充电设备。所谓“智能充电设备”,主要涵盖公共与商用场景的直流快充、交流充电硬体及相关控制系统。 这一策略为公司打开了成长空间,上市申请文件显示,万帮是中国首批获得全球整车厂供应商认证的智能充电设备企业之一,并逐步与多家国际汽车制造商建立合作关系。随着新能源汽车市场进入快速成长期,公司规模亦迅速放大。以2024年收入及销量计,万帮已成为全球最大的智能充电设备供应商,当年销量超过47万台,产品销往约70个国家及地区。 转型扩张之路 不过,规模扩张并未完全消除结构性隐忧。智能充电设备本质上仍属制造业,虽然技术门槛高于一般家用充电桩,也让万帮得以切入整车厂供应链,但在商业模式上仍以一次性设备销售为主,价格竞争激烈、毛利率容易受压。 这亦促使万帮近年积极寻求转型,将业务延伸至微电网系统及大型储能领域,试图由单一设备供应商,升级为覆盖“源、网、荷、储”的整体能源解决方案提供者。 从收入结构来看,这一转向已有初步成效。2023年,智能充电设备及相关服务仍占公司总收入的92.4%;到2025年首九个月则降至71.1%。同期,微电网系统收入占比由7.6%升至19.8%,大型储能业务亦自2024年开始贡献接近一成收入。 然而,业务版图的扩张并不轻松。虽然公司收入持续增长,但利润却逐年下降。截至2025年9月底止九个月,公司收入为30.72亿元,按年增长23%,增速高于2024年的20.4%,然而毛利率却由2024年的29.2%,再降至去年首九个月的24.6%。 2024年,公司净利润按年下滑32.4%至3.2亿元,净利润率也由2023年的14.2%降至8%。去年首九个月,净利润虽回升至3.04亿元,净利润率9.8%仍未回到2023年的水平。这一趋势反映出充电设备市场竞争白热化,而微电网与储能项目仍处于放量初期。 现金流不稳定 现金流的表现则进一步揭示公司经营质量的不稳定。2023年,万帮经营活动产生的现金流量净额高达11.51亿元;但2024年骤降至2.72亿元。2025年首九个月,经营现金流又回升至10.43亿元,而2024年同期仅为0.68亿元。如此剧烈的波动,主要源于大型项目交付与结算周期不稳定。 资产负债表同样承受压力。2024年底,公司资产负债率一度升至119.4%,至去年首九个月虽回落至96%,但仍处于偏高水平。非流动负债则由2023年的3.95亿元,扩大至2025年首九个月的19.64亿元,显示公司在转型与扩张过程中,对中长期资金的依赖显著提高。 上市文件显示,万帮在递表前已引入包括中金公司及施耐德电气(SU.PA)在内的策略与财务投资者,并与后者透过合资公司切入欧洲市场,意味公司并非在资本市场孤军作战,其扩张计划亦获部分产业与金融资本的认可。 欧洲等成熟市场虽具较高进入门槛,有助建立长期竞争壁垒,但同时意味着更高的合规成本、销售投入与较长的回收周期。事实上,公司海外收入占比近几年是不增反减,从2023年的25.2%,降至去年前九个月的18.6%,部分原因与汇率因素有关。 万帮数字能源并非缺乏产业位置或资本支持,其挑战在于如何将规模与叙事,转化为更稳定的盈利能力与现金流表现。在新能源基础设施仍具长期潜力的前提下,市场关心的是这种成长是否足以支撑其不断上升的资本成本。这或许也是万帮数字能源在多次叩关之后,仍需向投资者给出的关键答案。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯,请点击这里

快讯

简讯:声通科技折让两成配股 集资3.1亿元

2495.HK

简讯:兆易创新上市午收升40%

3986.HK

简讯:十大基石投资者力挺 豪威首挂午收升15%

0501.HK

掌握中概股最新动态,订阅我们的新闻邮件

新股

市场重科技轻消费 袁记云饺上不逢时?

中国最大饺子连锁品牌袁记云饺赴港上市,但在消费股投资热度偏低的背景下,市场反应或趋审慎 重点: 袁记云饺已向港交所递交上市申请,此前两年门店数量快速扩张后,公司于2025年的收入增速明显放缓 公司未来或可在冷冻饺子零售及海外市场拓展中,寻找新的增长动能 阳歌 对于美食爱好者而言,若说汉堡定义了西方的快餐文化,那么在中国,饺子无疑是最具代表性的日常速食。如今这个代表性的中式食品可能很快将出现在资本市场,复制过往速食快餐在股市掀起的热潮。这或是袁记食品集团股份有限公司周一递交香港上市申请所欲达成的目标。 在麦当劳(MCD.US)以及美国的汉堡王、日本的MOS Burger等连锁品牌推动下,汉堡目前或许仍是全球最受欢迎的快餐。但若论历史,仅有百多年历史的汉堡,与中国的饺子相比仍相距甚远。 相传这款最具代表性的中式快餐,历史可追溯至约1,800年前的汉代。传说中医张仲景在返乡途中,为医治百姓寒疾而发明了饺子。自此,饺子逐渐成为中国社会中无处不在的饮食存在,不仅是日常主食,也是在春节、冬至等节庆中不可或缺的传统食品,从普及性的角度上看,饺子或可堪称中国的汉堡。 袁记食品将这段悠久的饮食历史,巧妙包装成一个投资故事,并以中国最大饺子及云吞连锁品牌自居。根据招股书,截至去年9月底,公司在全国拥有4,266家门店,成为去年中国规模最大的中式快餐(QSR)连锁经营者。作为对照,当时排名第二的竞争对手仅有3,076家门店。不过也须指出,行业龙头百胜中国(YUMC.US; 9987.HK)旗下的肯德基,截至去年9月底门店数达12,640家,几乎是袁记食品的两倍。 整体而言,袁记食品的财务表现相当稳健,不仅拥有不错的利润率与盈利能力,其海外扩张故事亦刚刚起步,且看来具备加速潜力。稍具隐忧之处在于,公司去年增长明显放缓,同时由于银行借款突然增加,负债水平亦有所上升。 尽管袁记食品经营的是中国历史最悠久的家常食品之一,且门店网络庞大,但公司自身的发展历史其实相当短暂。袁记食品成立于2017年,总部位于广东佛山,成立仅一年便扩展至100家门店,并于2021年透过加盟模式突破1,000店规模,实现快速扩张。 公司于2023年迎来最迅猛的成长期,当年门店数按年大增58%,至年底达到3,141家。不过,其后扩张速度明显放慢,2024年门店增速降至26%,而截至去年9月底止的九个月,按年增幅仅为7.9%。 袁记食品过去曾进行多轮融资,但至今尚未引入具代表性的重量级投资者。这一点在其上市申请中亦有所体现,本次IPO由华泰国际及广发证券担任联席保荐人,均属于次一线券商。缺乏大牌机构加持,某程度上反映出在目前以科技股为主导的香港IPO市场中,投资者对此类传统消费企业的兴趣相对有限。 增长放缓 不过,餐饮股整体吸引力不足,也反映在估值层面,这或令袁记食品难以突破被视为独角兽门槛的100亿元估值。以同业作比较,百胜中国目前的市销率(P/S)约为1.53倍;而经营中国达美乐的达势股份(1405.HK),以及主打快餐面食的遇见小面(2408.HK),市销率亦大致介乎1.7至2.1倍之间,水平并不算高。 即使袁记食品能以接近上述区间上限、约2倍市销率估值,凭藉其在中国最受欢迎本土快餐之一的领先地位,按去年预测收入计算,其估值亦仅约53亿元(约7.6亿美元)。 公司的财务表现,与其门店扩张节奏大致同步。2024年收入按年增长26%,但至2025年前九个月,增速明显放缓至11%,收入为19.8亿元。公司大部分收入仍来自餐饮业务,主要透过遍布全国的五个中央工厂及24个仓库,向加盟商销售馅料与面皮等核心原材料。 尽管餐饮主业增速放缓,但旗下“袁记味享”品牌的预包装冷冻饺子与云吞业务,则展现出一定亮点。该业务于去年前九个月按年增长46.4%,收入达5,240万元,惟占总收入比重仍仅为2.6%。 另一个正面因素来自海外拓展,未来或可成为新的收入动能。公司于2024年在新加坡开设大中华区以外的首家门店,并迅速扩展至10家;近期亦在泰国开出首店。公司表示,计划将部分上市集资用于短期内扩张东南亚市场,并于中长期考虑进军东亚、欧洲及美国等地。 从成本控制角度看,袁记食品表现尚算稳健,毛利率维持在约25%的水平,明显高于百胜中国的17.1%。不过,与达势股份及遇见小面均约45%的毛利率相比,仍有明显差距。 另一个潜在关注点在于资本结构。袁记食品的资产负债比率于去年9月底升至20.9%,高于一年前的14.8%。公司披露,去年前九个月银行借款由9,500万元大幅增至2.5亿元,但未详细解释增幅原因。不过,即便如此,20.9%的比率仍属于市场普遍认为健康的范围。 对袁记食品而言,最大的变数或许并非基本面,而是当前香港投资者对餐饮股的整体兴趣不足。遇见小面正是这一趋势的写照,尽管其财务表现同样稳健,但自上月上市以来股价已累跌近四成,迫使公司于上周宣布回购股份计划。 欲訂閱咏竹坊每周免費通訊,請點擊這裏

持续亏损的凯乐士 借机器人热申港上市

机器人已成为近年港股最受热捧的板块,相关企业蜂拥到港上市,主攻场内物流机器人设备的凯乐士亦已递交上市申请, 重点: 去年首9个月公司收入增长超过六成 公司位列中国物流机器人第五名,但业绩仍亏损 白芯蕊 自人工智能广泛应用后,机器人作为AI应用落地最大场景,故被投资者高度关注,浙江凯乐士科技集团股份有限公司近日在港递交上市申请。 凯乐士于2016年由谷春光及杨艳成立,谷春光为美国麻省理工博士,曾在A股上市公司九州通医药(600998.SH)担任首席技术官,杨艳过往曾在英飞凌中国工作,亦持有康奈尔大学电气工程博士学位。 目前谷春光与杨艳为凯乐士董事会主席及副总经理,谷春光连同一致行动人士,合共拥有凯乐士40.3%股权。上市前其他股东还包括中金旗下的两只基金、物流巨头顺丰控股、招商局集团旗下招商局先进技术、以及九州通医药等。 所谓场内物流,是指仓库、配送中心或工厂内材料和货物移动、存取和管理。截至2024年,全球场内物流市场已达2.3万亿元。 过往场内物流以人力为核心,但随着AI应用、硬件、物联网技术及综合软件系统等能力的提升,尤其机器人的出现,带动场内物流核心功能(包括存取、分拣和搬运)以及多领域应用效率大幅提升,令整个行业正经历日趋智能化的彻底转型,兼降低劳工成本,以及提升供应链的准确性。 物流机器人行业分散 据调研机构弗若斯特沙利文估计,受惠企业对物流效率及自动化需求日益增加,全球智能场内物流机器人市场规模从2020年的426亿元增长到2024年的1,183亿元(中国占全球市场的37.2%),预计到2030年将达3,441亿元。 中国内地现时约有100家智能场内物流机器人企业,凯乐士市场份额达1.6%,为行业第五位。至于行业龙头,市占率也只是4.6%,头五大企业市场份额只有12.6%,明显市场仍相当分散。 凯乐士核心产品线有三类,包括多向穿梭车机器人、自主移动机器人及输送分拣机器人。由料箱和托盘处理作业专用机器人组成的穿梭车中,以四向穿梭车灵活度最高,可全向前后左右移动,由于尺寸小及灵活移动能力强,故有效在货架内进行高密度库存处理。 至于自主移动机器人具有高精度、高效率特点,可适应高密度存储环境,能够直接与地面料箱及托盘无缝衔接,执行举升工作,满足料箱/托盘存取和搬运需求。 输送分拣机器人是通过机械臂和分拣装置,将货品快速分配至指定通道,以实现全天24小时不间断高精度作业。 据上市文件,凯乐士2025年首9个月收入为5.52亿元,同比升60.3%,营业额92.5%来自中国。另外,集团收入占比最大是多功能综合系统(使用多种专有和非专有机器人及部件部署的项目),占总收入73.3%,其次是单一功能机器人部署,占同期总收入24.8%。 业绩仍亏损 受惠总收入急增,带动凯乐士毛利增长,2025年首9个月毛利为9,141万元,同比升51.8%,当中多功能综合系统毛利达4,896万元,同比升129%,占总毛利53.6%,同时毛利率年增2.8个百分点至12.1%,但由于售后服务及其他的贡献显著减少,令总毛利率同比跌0.9个百分点至16.6%。 凯乐士业绩仍亏损,2025年首9个月净亏损1.35亿元,与2024年同期相若,主要受销售及营销开支、行政开支和研发开支上升拖累,尤其凯乐士筹组上市下,去年首9个月行政开支同比急增33.2%,达5,691万元。 幸而场内物流机器人发展空间仍大,市场估计全球2025年渗透率只有20.5%,加上凯乐士正加快海外扩张,而行政开支急增只因上市因素影响,属一次性问题,因此未来由亏转盈的机会不低。 参考本港上市的AMR龙头股极智嘉(2590.HK),目前市销率为10.6倍,市场估计去年收入有望超过30亿元,相比下预计凯乐士去年收入为10亿元内,故难以市销率10倍上市,一旦以此估值水平上市,料市场兴趣不大,投资者宜留意。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯,请点击这里

政策转向重塑上市版图 中企境外IPO由美转港

2025年,香港交易所新上市公司合共募资360亿美元,占全球IPO募资总额近四分之一 重点: 随着中资企业大量涌入,香港在去年登上全球IPO募资规模榜首 这波上市热潮主要由政策调整所推动,并有望于今年延续,目前香港IPO申请中,仍有接近400宗活跃申请案 阳歌 2025年,中国企业赴海外上市的浪潮明显回流亚洲,在纽约市场动能迅速减弱之际,推动了香港跃居全球IPO募资规模最大的市场。这场转向的关键推力来自政府与交易所层面的政策变化,也使不少市场人士预期,这一趋势将在今年进一步加速,并在可预见的未来持续下去。 根据多家全球顶级会计师事务所的年度报告,去年企业透过香港IPO合共募资约2,800亿港元(360亿美元),相当于全球约1,600亿美元IPO募资总额的近四分之一,其中绝大多数为中资公司。德勤指出,按募资规模计,香港由此成为全球最大的IPO市场,领先排名第二、募资约260亿美元的纳斯达克。 这个亮眼的一年,为香港此前的低迷走势划下句号。过去三年间,香港IPO募资总额仅约2,390亿港元。当时表现疲弱,主要源于中国经济快速放缓,再加上中国与西方关系恶化,尤其是与美国之间的紧张局势。 这场急剧反转,伴随去年恒生指数接近30%的升幅同步出现,其起点可追溯至2024年底,当时中国陆续推出多项刺激经济的政策。与此同时,香港交易所持续推动一系列制度调整,进一步吸引中资企业赴港上市,使香港的上市吸引力显著提升。 相关改革最早可追溯至2018年。当年,香港开始允许采用双重股权架构,这种结构深受阿里巴巴(BABA.US; 9988.HK)等中国民营企业欢迎,使创办人即使持股比例不高,仍能维持对公司的控制权。此后,港交所陆续推出多项新政策,放宽对高成长但仍处亏损状态企业的上市限制,这类公司过去并不符合上市资格。 最近,香港进一步简化规则,让已在上海、深圳A股市场上市的企业,更容易赴港进行第二上市。去年,港交所亦正式推出“特专科企”上市通道,降低部分处于早期、但具备高成长潜力的科技及生物科技企业来港上市的门槛。 在上述政策推动下,继去年港交所录得约110宗新上市后,大量企业涌入香港的IPO申请管道。根据中国证监会官网最新名单,目前有超过200家企业的赴港上市申请仍待证监会正式批准。港交所官网显示,过去六个月内仍有约400宗活跃IPO申请,几乎可确定上市潮将至少延续至2026年上半年。 正反映这一趋势,仅本周便有六家公司在港交所挂牌交易,另有11家公司计划于1月上半月完成上市,而这段时间通常因圣诞及农历新年假期而属淡季。上市热潮在上月底达到高峰,12月30日单日就有六家公司同时上市,创下自2020年7月单日7家公司挂牌以来的新高纪录。 双重上市热潮 内地上市公司赴港进行第二上市的制度松绑,是推动香港IPO热潮的另一关键因素。去年,港交所共接纳19宗此类上市,其中8宗募资规模达100亿港元或以上,当中有4宗更跻身当年全球十大IPO之列。 其中最具代表性的,是全球最大电动车(EV)电池制造商宁德时代(CATL,3750.HK; 300750.SZ)于5月上市,募资52亿美元。宁德时代正好反映去年最受市场追捧的一类新经济IPO,涵盖新能源、生物科技、机器人及人工智能等领域。相比之下,餐饮、消费品等传统行业中、过往较受香港投资者青睐的股票,市场反应则相对冷淡。 在香港整体表现亮眼之际,中资企业在美国的新上市情况却恰好相反。德勤指出,去年中资公司在美国IPO集资仅11.2亿美元,较2024年的19.1亿美元大幅下滑。更值得注意的是,去年每宗中资企业美国IPO的平均集资额,亦由前一年的3,200万美元降至仅1,800万美元,显示愈来愈多具规模的中资企业,正将海外上市转向香港。 这股从纽约转向香港的趋势,也反映在具体个案上。电动车制造商极氪(Zeekr)于去年12月从纽约证券交易所退市,距其2024年IPO集资4.4亿美元仅约一年半,原因是被其在港上市的母公司吉利汽车(0175.HK)私有化。 美国对中资企业上市的态度近年愈趋强硬。事实上,在21世纪头20年,不少中资企业曾在华尔街蓬勃发展。当时,许多成长迅速的中国民营科技公司,因采用双重股权架构且仍处于亏损状态,难以或无法在上海、深圳及香港上市,因而选择在美国市场落脚。 然而,近年美国政界要求将中资股票除牌的声浪不断升高,已令不少潜在上市企业却步。进一步加剧反中氛围的是,纳斯达克去年公布新规要求,新赴美上市的中资企业,IPO募资额须至少达2,500万美元,至于公众流通市值未达500万美元的公司,则将更快面临强制退市程序。相关规定仍在等待美国证券监管机构审核,预计将于今年稍后生效。 尽管香港持续推进政策松绑,带动新股上市表现回暖。不过,2022年推出的SPAC上市机制,原意在于吸引企业以特殊目的收购公司(SPAC)方式“借壳上市”,至今成效有限。港交所仅在去年12月迎来第三宗SPAC上市个案,当时自动驾驶技术公司图达通(2665.HK)完成与TechStar Acquisition Corp. SPAC的合并,正式挂牌上市。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯,请点击这里

无惧价格战冲击 亿纬锂能冲刺香港第二上市

全球排名第五的电动车电池制造商亿纬锂能,紧随龙头宁德时代的脚步,计划在深圳之外,再赴香港上市 重点: 锂电池制造商亿纬锂能已递交香港上市申请,在中国核心电动车电池业务遭遇价格战冲击之际,公司正把重心转向储能产品及海外销售 公司已放弃马来西亚工厂第三期计划,并把重点转向匈牙利的新厂房,该厂预计于2027年投产 谭英 在节奏飞快的电动车产业中,短短半年,情势已大不相同。 电动车电池巨头惠州亿纬锂能股份有限公司(300014.SZ)去年6月首次申请在香港上市时,已持有深圳交易所上市股份的投资者几乎毫无反应。然而,上周这家锂电池制造商重新递交香港上市申请后,市场反应明显升温,其股价在随后几天上涨了6%。 这次的催化因素,似乎在于公司自上次申请以来重拾成长动能,以及近年火热的香港IPO市场;投资者也可能受到亿纬锂能竞争对手宁德时代(3750.HK; 300750.SZ)去年5月在香港完成第二上市的鼓舞。该次上市是香港去年规模最大的IPO,集资53亿美元,宁德时代港股股价自上市以来几乎翻倍。 亿纬锂能最初的香港IPO申请,展现出与宁德时代相似的成长故事,主要受惠于新能源车(NEV)市场、尤其是中国市场的快速崛起。根据最新上市文件,自2009年在深圳上市以来,公司收入与利润的年均复合成长率分别达43.9%与36.4%。 不过,公司在2024年遭遇了一次减速,当年收入由前一年的488亿元小幅下滑至486亿元(约70亿美元)。此后情况有所改善,至少在收入层面如此,2025年前九个月,公司收入按年增长32%至450亿元;但同期利润却按年下滑9.1%,降至290万元,显示公司仍面临一定逆风。 亿纬锂能是电动车电池产业的重要参与者之一,不过其深圳市值约为1,440亿元,仍不到宁德时代1.7万亿元市值的十分之一。尽管如此,若此次IPO顺利完成,亿纬锂能将与宁德时代并列,成为第二家同时在深圳与香港双重上市的中国电池制造商,而全球前十大电动车电池制造商中,有九家来自中国。 亿纬锂能于去年6月首次递交上市申请文件时,据报目标募资约300亿港元(约38.5亿美元)。但自那时以来,市场环境已出现变化,亿纬锂能本身亦有所调整。其中一项重要变化,是公司已放弃兴建马来西亚工厂第三期的计划,该项目原本被视为香港IPO募资款项的主要用途之一。 取而代之的是,公司现计划把相关资金投入位于匈牙利德布勒森(Debrecen)的一座30 GWh电池工厂,专门生产面向欧洲市场的下一代电动车电池。这一布局表面上看似展现信心,但实际上,亿纬锂能的电池业务在过去数年经历了不小的波动,主要原因在于市场竞争日益激烈,以及锂价整体上行,而锂正是当前最先进电池产品的核心材料。 据中国媒体报道,近期有四家主要正极材料制造商,因锂价上涨而暂停生产一个月,被视为对成本压力的反制行动。另一种形式的反制则来自宁德时代,该公司去年在一场供应商大会上表示,计划推动钠离子电池的大规模应用,以采用成本更低、环境友善度更高的钠离子技术,从而降低对锂资源的依赖。 三大业务板块 尽管核心技术仍以锂为基础,亿纬锂能相较部分同业具备一项优势,即不仅生产电动车用电池,同时也深度布局储能系统电池。此外,公司在消费型电池领域亦占有重要地位,而这正是创办人刘金成最早起家的领域。 拥有化学背景的刘金成于1994年辞去电厂工作自行创业,首度创业未告成功,但第二次创立的惠州金达电子则取得不错成绩,主攻个人手提电话(personal handy phone,早期行动电话)用电池,并延伸至电子烟、电子收费系统及耳机等产品。其后公司更名为亿纬锂能,并于2015年正式切入电动车动力电池与储能电池市场。 亿纬锂能长期高强度投入研发,2024年研发支出达29亿元,占总收入的6.1%。公司目前设有七个研究院,研发人员超过6,000人。 在长期投入与多年经验的支撑下,根据招股书所引述的独立研究,亿纬锂能已跻身全球前三大消费型电池制造商,按出货量计市占率达11.7%。在动力电池方面,公司位列中国前五大电动车用电池制造商,2024年全球市占率为2.8%;在储能电池领域,则为全球第二大供应商,市占率达17.2%。 去年首九个月,消费型电池收入为82.6亿元,占亿纬锂能总收入的18.3%;动力电池收入为196亿元,占比43.6%;储能电池收入为171亿元,占总收入的37.9%。 过去数年,亿纬锂能及其同业面临的最大挑战,来自于高度拥挤的电动车电池市场所引发的混战。随着竞争加剧、价格下滑,亿纬锂能的平均售价由2022年的每GWh 11亿元,骤降近一半至2025年前九个月的每GWh 6亿元。 公司正尝试为动力电池业务降温,一方面加速发展储能电池业务,另一方面则加大海外销售比重,以避开竞争相对激烈的本土市场。2025年前九个月,海外销售占公司收入的23.4%,主要来自韩国及欧盟市场。预计于2027年投产的匈牙利工厂,将与现有的马来西亚工厂一同,成为推动海外销售成长的关键。 储能电池或将成为公司的重要“救生圈”。在再生能源电站建设加速、电力储存需求大增的带动下,储能电池收入占比已由2022年的26%,提升至去年的37.9%。国际能源署(IEA)预测,2025年全球储能电池销售额将达660亿美元,较2024年成长16%,而供应商前六名全数由中国企业包办。…

300014.SHE

新能源

销量登顶全球后 比亚迪的下一关是获利

中国电动车巨头比亚迪去年在销量上超越特斯拉,但在利润率承压、海外市场风险上升,以及一套具争议的融资模式之下,市场开始质疑,比亚迪是否仍能持续为股东创造价值 重点: 比亚迪全球销量大幅攀升,却未能同步带动获利成长。在内地电动车价格战持续及利润下滑的情况下,公司整体盈利空间受压 随着比亚迪逐步收缩其供应商融资安排,加上海外经营环境挑战增加,可能推高负债比率,并削弱其扩张动能 夏飞 中国电动车制造商比亚迪股份有限公司(1211.HK;002594.SZ),其英文名称寓意“筑梦踏实”,或许刚刚实现了其中一个宏大愿景,那就是在电动车(EV)销量超越马斯克的特斯拉(TSLA.US),成为全球最大电动车销售商。然而,实现这个梦想所付出的代价,就是在激进扩张之下,比亚迪的获利能力正落入一条充满风险的下行轨道。 总部位于深圳的企业本月初站上全球聚光灯下,公布2025年全球售出226万辆电动车,海外市场销量按年暴增145%,成为主要推动力。相比下,特斯拉去年纯电动车交付量下跌8.6%,降至160万辆,创下历来最大年度跌幅。 这场角色互换,看似为比亚迪带来一场全面胜利。在中国市场,本土电动车品牌早已占据主导地位,特斯拉销量首次下滑超过5%,降至约62万辆,亦是其上海超级工厂于2020年投产以来首次出现销量下跌。而比亚迪在英国与德国的销量同样超越特斯拉,显示中国品牌正开始打入更富裕的成熟市场。 这种鲜明对比,对1995年以电池起家、作风低调的化学家王传福而言,无疑是对十多年前曾嘲讽比亚迪的马斯克,一次有力的回击。除造车业务外,比亚迪亦大举投资于储能与智能驾驶系统,这些布局有望在中国掀起、并迅速被输出至海外的电动车价格战中,缓解部分利润率承压的问题。 比亚迪的成功,在很大程度来自于低价市场的深度布局。旗下“海鸥”车型售价仅约8,000美元起,并已配备自家的“天神之眼”辅助驾驶系统。相较之下,特斯拉入门版Model 3起价高达35,000美元,在中国亦仅获得部分辅助驾驶功能的批准,差距明显。 然而,投资者在追捧比亚迪之前,或许需要三思。尽管公司在规模扩张上大获成功,但一场更艰钜的战役才刚开始,那就是如何将庞大的销量转化为更高的利润。 去年第三季,比亚迪净利润按年大跌32.6%,降至78亿元(约11亿美元),为逾四年来最大跌幅;收入亦录得逾五年来首次下滑,降至1,950亿元,与2023及2024年录得的双位数高速增长形成强烈反差。 从部分指标来看,比亚迪的获利能力仍可与特斯拉一较高下。去年第三季,其毛利率为17.9%,与特斯拉的18%大致相若。不过,摩根士丹利的报告显示,比亚迪去年第二季的单车利润已降至4,800元,较前一季的8,000元明显下滑,仅相当于特斯拉2024年每辆车约6,000美元利润的一小部分。 盈利考验 此外,中国市场竞争极为激烈,对手纷纷以极低利润抢攻销量,多数车企仍难以实现可观盈利,这样的环境恐进一步压缩比亚迪的利润空间。同时,汽车购置税上升、针对中低端电动车的政府补贴减少,以及持续不断的价格竞争,意味着比亚迪及其他中国车企未来一年或将面临更残酷的考验。 不仅如此,中国电动车市场在连续多年高速增长后,已显现明显放缓迹象。标普全球(S&P Global)分析师预测,中国汽车销量将于2026年出现下滑,而目前约一半销量来自新能源车(NEV)。在此情况下,比亚迪及同业恐怕别无选择,只能进一步补贴消费者,再度挤压利润率。 在内地压力升温之际,比亚迪正加速在东南亚、拉丁美洲及欧洲推动大规模本地化生产,部分目的是避开关税并缩短交付周期。然而,海外设厂如今已成为更为复杂的工程,尤其是从巴西到墨西哥等国政府,正加强审视比亚迪在当地的建厂计划,而中国方面亦关注先进技术外流至海外市场的风险。 另一个较少被市场注意的不确定因素,来自政府压力,迫使这家新晋全球电动车之王低调拆解一套曾长期支撑其高速扩张的供应链融资安排。 这套被称为“迪链”(Dilian)的机制,是比亚迪率先推行的影子融资系统,公司以电子应收凭证取代即时付款,向庞大的供应商网络延后支付。根据公司最新披露数据,截至2023年5月,相关凭证债务规模已膨胀至逾4,000亿元。 路透社去年11月报道指出,这项工具使比亚迪对供应商的平均付款周期延长至127天,高于行业平均的108天。彭博汇编的数据则显示,比亚迪于2023年平均需275天才向供应商付款。在不少情况下,供应商会以手中的“迪链”凭证作为抵押,向小型银行或民间放贷机构借款以维持营运,形成一张结构复杂、长期游离于监管视野之外的融资网络。 在监管压力下,比亚迪被要求停用相关工具、减轻对供应商的资金压力,并于去年夏天承诺,将对供应商的帐款付款周期缩短至60天。 然而,退出「迪链」并非易事。根据比亚迪最新披露数据,截至2025年第三季,其负债比率约为71%。若将去年9月底尚未偿还的2,230亿元应付帐款一并计入,依公司数据推算,比亚迪实际负债比率将飙升至接近96%。 尽管逆风不断,投资界仍普遍认为比亚迪估值偏低。Marketscreener调查的28名分析师中,有23人给予“买入”或“跑赢大市”评级,仅一人建议“卖出”。Yahoo Finance调查的分析师亦预期,公司今年将重回收入与盈利双增长轨道。 亿万富豪投资人、巴菲特长年合作伙伴查理・蒙格曾于2023年表示,比亚迪在中国市场领先特斯拉的幅度“几乎到了荒谬的程度”,并称创办人王传福在「真正把东西做出来」这件事上,比马斯克更胜一筹。然而,在长达17年的丰厚投资回报后,当年因2008年买入比亚迪约10%股份而轰动市场的巴郡,却于去年9月低调清仓余下持股。这张不信任票,或许比所有看多的分析师意见加起来,更具份量。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯,请点击这里

002594.SHE

连年亏损股价飘忽 佑驾创新风险偏高值博率低

为力挽低迷的股价,自动驾驶解决方案供应商佑驾创新大股东近日频频出招,不但延长股份限售期,更密集增持股份 重点: • 过去4年公司累计亏损7.6亿元 • 上市1年已两次配股集资 刘智恒 去年12月15日,工信部公布“长安深蓝”及“北汽极狐”两款L3级自动驾驶车型的准入许可,分别可在重庆及北京指定区域开启上路试点。 一则消息燃起炒作自驾概念热,深圳佑驾创新科技股份有限公司(2431.HK)的股价更被引爆,短短4天涨近五成。 不过,回看佑驾创新股价,公司2024年12月底上市,定价17港元,挂牌后一度急升至去年3月的高位39.5港元,升幅132%。随后股价于高位回调横盘,直至去年11月,大股东的股份限售期将于年底届满,股价开始被抛售,短短一个月下跌六成。 股价波动未见盈利 直至近日,在市场追逐自驾股份气氛带动下,佑驾创新的股价才出现反弹,更乘势接连公布利好股价的消息。 1月5日公布,大股东与多位执行董事将去年12月17日届满的限售期顺延12个月,涉及股份约7,749万股,占已发行股数的18.4%。另外持有1,000万股的两名个人股东,亦承诺延长限售期半年。 与此同时,董事长刘国清于5及6日在市场增持共10万股,每股均价13.27港元,涉资约133万港元,占公司已发行股份0.02%。至于基石投资者地平线(9660.HK),亦于市场购入69万股。 接着,公司又披露,截至1月8日已于市场累计回购300万股股份,每股平均价14.94港元,涉及金额4,488万港元。 在政策刺激、大股东力撑及公司回购下,股价能否重拾升势?我们估计,在近日的自驾热潮中,佑驾创新股价有机会持续向上一段时间,甚至个别日子更有暴涨可能。然而,一切股价背后动力,还是要看业绩表现,暂时来说,佑驾创新的业绩未见有大突破。 首先,公司的业绩仍持续亏损,2021至2024年的亏损由1.3亿元增至2.16亿元,四年累计亏损7.6亿元。去年中,公司亏损非但未有收窄,反倒持续扩大40%至1.52亿元。 事实上,公司在上市时的文件披露:“根据我们目前的发展计划及管理层估计,预计2026年前不会产生任何净利润。” 很明显,佑驾创新2025年难言盈利,至于今年,暂时仍未見有明显扭亏为盈的端倪。 配售频频投资者出尔反尔 过去一年,佑驾创新的一些举措,亦大大影响投资者的信心。去年7月,公司上市只是半年,已急不可待以折让14.8%配售680万股,每股作价23.26港元,集资净额只有1.55亿港元。到去年11月,又以折让近10%配售1,401万股,每股作价14.88港元,集资净额亦只是2.04亿港元。 上市一年两次配股,明显是对资金有一定需求,因此在未来的时间,公司很有可能会持续于市场集资,对股价表现将构成无形压力。 值得注意一点,在首次配股前一周,持有3,109万佑驾创新股份的基石投资者康成亨国际承诺,将去年6月25日届满的限售期延长三个月,并在原禁售期届满后九个月,不减持超过310.9万股。 然而同年8月,公司又发通告,因康成亨国际自身资金需求,将减持量提升至932.7万股。这下出尔反尔令市场人士议论,质疑为何康成亨国际在配售前几天作出承诺,个多月后又反悔。 上市半年即换核数师 此外,去年7月公司突公布更换核数师,由罗兵咸永道转为容诚(香港)会计师事务所。公告简单解释:“考虑公司目前的业务营运状况及对未来审计服务的需求,决定不再续聘罗兵咸为核数师。” 这一转变,令市场摸不着头脑,毕竟罗兵咸属国际大行,何解上市只是半年就作出更换。 即便近日大股东藉增持以表示对公司信心,但数量只是区区十万股,涉资百多万港元,代表性一般,似是展示姿态多于实际。 至于公司斥资逾4千万港元回购股份,更令人不解,个多月前才集资2亿港元作发展L4无人车业务,现时却以现金回购股份,回购均价14.94港元更较配售价高,究竟公司的算盘是怎样计算? 别忘记,康成亨国际在今年3月前可售最多9百多万股,个人股东及大股东限售期分别在今年6月及12月届满,即是年内股价随时有机会出现沽压。加上有康成亨国际反悔的先例,现时各方的承诺,最终会否有改变则不得而知。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯,请点击这里

2431.HK

四度冲刺上市 万帮数字能源的资本考题

站在新能源基础设施风口,万帮数字能源收入持续扩张,却同时面临毛利下滑、负债攀升与现金流波动的多重考验,上市之路反覆受阻 重点: 万邦数字能源近日第二度递表港交所,也是该公司第四次申请上市 公司收入持续稳定增长,但毛利率却持续下降 李世达 近年新能源与电动车投资热度居高不下,然而,即便站在这样的风口上,万帮数字能源股份有限公司的上市之路却并不顺遂。这家充电设备制造商近日再度递表港交所,此前公司曾两度在A股、一度在港股申市,今次已是四度闯关。 时间回到2014年,新能源汽车仍高度依赖政策补贴,充电标准未统一、设备品质参差,而整车厂对安全与稳定性的要求极为严苛。在这样的环境下,万帮数字能源专注研发可满足国际主机厂标准的智能充电设备。所谓“智能充电设备”,主要涵盖公共与商用场景的直流快充、交流充电硬体及相关控制系统。 这一策略为公司打开了成长空间,上市申请文件显示,万帮是中国首批获得全球整车厂供应商认证的智能充电设备企业之一,并逐步与多家国际汽车制造商建立合作关系。随着新能源汽车市场进入快速成长期,公司规模亦迅速放大。以2024年收入及销量计,万帮已成为全球最大的智能充电设备供应商,当年销量超过47万台,产品销往约70个国家及地区。 转型扩张之路 不过,规模扩张并未完全消除结构性隐忧。智能充电设备本质上仍属制造业,虽然技术门槛高于一般家用充电桩,也让万帮得以切入整车厂供应链,但在商业模式上仍以一次性设备销售为主,价格竞争激烈、毛利率容易受压。 这亦促使万帮近年积极寻求转型,将业务延伸至微电网系统及大型储能领域,试图由单一设备供应商,升级为覆盖“源、网、荷、储”的整体能源解决方案提供者。 从收入结构来看,这一转向已有初步成效。2023年,智能充电设备及相关服务仍占公司总收入的92.4%;到2025年首九个月则降至71.1%。同期,微电网系统收入占比由7.6%升至19.8%,大型储能业务亦自2024年开始贡献接近一成收入。 然而,业务版图的扩张并不轻松。虽然公司收入持续增长,但利润却逐年下降。截至2025年9月底止九个月,公司收入为30.72亿元,按年增长23%,增速高于2024年的20.4%,然而毛利率却由2024年的29.2%,再降至去年首九个月的24.6%。 2024年,公司净利润按年下滑32.4%至3.2亿元,净利润率也由2023年的14.2%降至8%。去年首九个月,净利润虽回升至3.04亿元,净利润率9.8%仍未回到2023年的水平。这一趋势反映出充电设备市场竞争白热化,而微电网与储能项目仍处于放量初期。 现金流不稳定 现金流的表现则进一步揭示公司经营质量的不稳定。2023年,万帮经营活动产生的现金流量净额高达11.51亿元;但2024年骤降至2.72亿元。2025年首九个月,经营现金流又回升至10.43亿元,而2024年同期仅为0.68亿元。如此剧烈的波动,主要源于大型项目交付与结算周期不稳定。 资产负债表同样承受压力。2024年底,公司资产负债率一度升至119.4%,至去年首九个月虽回落至96%,但仍处于偏高水平。非流动负债则由2023年的3.95亿元,扩大至2025年首九个月的19.64亿元,显示公司在转型与扩张过程中,对中长期资金的依赖显著提高。 上市文件显示,万帮在递表前已引入包括中金公司及施耐德电气(SU.PA)在内的策略与财务投资者,并与后者透过合资公司切入欧洲市场,意味公司并非在资本市场孤军作战,其扩张计划亦获部分产业与金融资本的认可。 欧洲等成熟市场虽具较高进入门槛,有助建立长期竞争壁垒,但同时意味着更高的合规成本、销售投入与较长的回收周期。事实上,公司海外收入占比近几年是不增反减,从2023年的25.2%,降至去年前九个月的18.6%,部分原因与汇率因素有关。 万帮数字能源并非缺乏产业位置或资本支持,其挑战在于如何将规模与叙事,转化为更稳定的盈利能力与现金流表现。在新能源基础设施仍具长期潜力的前提下,市场关心的是这种成长是否足以支撑其不断上升的资本成本。这或许也是万帮数字能源在多次叩关之后,仍需向投资者给出的关键答案。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯,请点击这里

消费

市场重科技轻消费 袁记云饺上不逢时?

中国最大饺子连锁品牌袁记云饺赴港上市,但在消费股投资热度偏低的背景下,市场反应或趋审慎 重点: 袁记云饺已向港交所递交上市申请,此前两年门店数量快速扩张后,公司于2025年的收入增速明显放缓 公司未来或可在冷冻饺子零售及海外市场拓展中,寻找新的增长动能 阳歌 对于美食爱好者而言,若说汉堡定义了西方的快餐文化,那么在中国,饺子无疑是最具代表性的日常速食。如今这个代表性的中式食品可能很快将出现在资本市场,复制过往速食快餐在股市掀起的热潮。这或是袁记食品集团股份有限公司周一递交香港上市申请所欲达成的目标。 在麦当劳(MCD.US)以及美国的汉堡王、日本的MOS Burger等连锁品牌推动下,汉堡目前或许仍是全球最受欢迎的快餐。但若论历史,仅有百多年历史的汉堡,与中国的饺子相比仍相距甚远。 相传这款最具代表性的中式快餐,历史可追溯至约1,800年前的汉代。传说中医张仲景在返乡途中,为医治百姓寒疾而发明了饺子。自此,饺子逐渐成为中国社会中无处不在的饮食存在,不仅是日常主食,也是在春节、冬至等节庆中不可或缺的传统食品,从普及性的角度上看,饺子或可堪称中国的汉堡。 袁记食品将这段悠久的饮食历史,巧妙包装成一个投资故事,并以中国最大饺子及云吞连锁品牌自居。根据招股书,截至去年9月底,公司在全国拥有4,266家门店,成为去年中国规模最大的中式快餐(QSR)连锁经营者。作为对照,当时排名第二的竞争对手仅有3,076家门店。不过也须指出,行业龙头百胜中国(YUMC.US; 9987.HK)旗下的肯德基,截至去年9月底门店数达12,640家,几乎是袁记食品的两倍。 整体而言,袁记食品的财务表现相当稳健,不仅拥有不错的利润率与盈利能力,其海外扩张故事亦刚刚起步,且看来具备加速潜力。稍具隐忧之处在于,公司去年增长明显放缓,同时由于银行借款突然增加,负债水平亦有所上升。 尽管袁记食品经营的是中国历史最悠久的家常食品之一,且门店网络庞大,但公司自身的发展历史其实相当短暂。袁记食品成立于2017年,总部位于广东佛山,成立仅一年便扩展至100家门店,并于2021年透过加盟模式突破1,000店规模,实现快速扩张。 公司于2023年迎来最迅猛的成长期,当年门店数按年大增58%,至年底达到3,141家。不过,其后扩张速度明显放慢,2024年门店增速降至26%,而截至去年9月底止的九个月,按年增幅仅为7.9%。 袁记食品过去曾进行多轮融资,但至今尚未引入具代表性的重量级投资者。这一点在其上市申请中亦有所体现,本次IPO由华泰国际及广发证券担任联席保荐人,均属于次一线券商。缺乏大牌机构加持,某程度上反映出在目前以科技股为主导的香港IPO市场中,投资者对此类传统消费企业的兴趣相对有限。 增长放缓 不过,餐饮股整体吸引力不足,也反映在估值层面,这或令袁记食品难以突破被视为独角兽门槛的100亿元估值。以同业作比较,百胜中国目前的市销率(P/S)约为1.53倍;而经营中国达美乐的达势股份(1405.HK),以及主打快餐面食的遇见小面(2408.HK),市销率亦大致介乎1.7至2.1倍之间,水平并不算高。 即使袁记食品能以接近上述区间上限、约2倍市销率估值,凭藉其在中国最受欢迎本土快餐之一的领先地位,按去年预测收入计算,其估值亦仅约53亿元(约7.6亿美元)。 公司的财务表现,与其门店扩张节奏大致同步。2024年收入按年增长26%,但至2025年前九个月,增速明显放缓至11%,收入为19.8亿元。公司大部分收入仍来自餐饮业务,主要透过遍布全国的五个中央工厂及24个仓库,向加盟商销售馅料与面皮等核心原材料。 尽管餐饮主业增速放缓,但旗下“袁记味享”品牌的预包装冷冻饺子与云吞业务,则展现出一定亮点。该业务于去年前九个月按年增长46.4%,收入达5,240万元,惟占总收入比重仍仅为2.6%。 另一个正面因素来自海外拓展,未来或可成为新的收入动能。公司于2024年在新加坡开设大中华区以外的首家门店,并迅速扩展至10家;近期亦在泰国开出首店。公司表示,计划将部分上市集资用于短期内扩张东南亚市场,并于中长期考虑进军东亚、欧洲及美国等地。 从成本控制角度看,袁记食品表现尚算稳健,毛利率维持在约25%的水平,明显高于百胜中国的17.1%。不过,与达势股份及遇见小面均约45%的毛利率相比,仍有明显差距。 另一个潜在关注点在于资本结构。袁记食品的资产负债比率于去年9月底升至20.9%,高于一年前的14.8%。公司披露,去年前九个月银行借款由9,500万元大幅增至2.5亿元,但未详细解释增幅原因。不过,即便如此,20.9%的比率仍属于市场普遍认为健康的范围。 对袁记食品而言,最大的变数或许并非基本面,而是当前香港投资者对餐饮股的整体兴趣不足。遇见小面正是这一趋势的写照,尽管其财务表现同样稳健,但自上月上市以来股价已累跌近四成,迫使公司于上周宣布回购股份计划。 欲訂閱咏竹坊每周免費通訊,請點擊這裏

加码押注北美火锅品牌 九毛九为海外扩张添柴火

餐饮营运商九毛九将斥资4,300万美元,加码收购北美火锅连锁品牌Big Way Group发行的新股及现有股份,将持股比例提升至49% 重点: 九毛九投资北美火锅连锁品牌后,海外门店数量将大致翻倍至约50家 在中国餐饮市场竞争激烈、消费者趋于审慎的背景下,九毛九及其同业正积极寻求海外布局 阳歌 “怕热就不要进厨房”这句老话,近来已是中国消费品牌的贴切写照。在国内市场竞争白热化、消费者愈趋保守的背景下,愈来愈多企业选择向海外寻求喘息空间。其中,餐饮业的情况尤为明显,当“平价餐饮”成为主流,中国餐饮品牌便陷入一场削价竞争的消耗战。 为了摆脱国内市场的混战局面,曾被视为明星股的九毛九国际控股有限公司(9922.HK)本周宣布一项重要海外投资,将持有一家规模不大、但快速成长的北美火锅连锁品牌约49%的股权。根据公司12月29日公告,九毛九将斥资4,300万美元,投资北美火锅品牌Big Way Hot Pot的营运商Big Way Group Inc.。 根据交易安排,九毛九将以1,500万美元向现有股东收购股份,并另以2,800万美元认购新发行股份。公司早在去年7月已购入Big Way 10%的股权,完成最新交易后,总持股比例将升至49%。不过,九毛九在Big Way的投票权仅约10.8%,显示该公司仍由其创办人夫妇Yao Xinzhong与Luo Xiaofang牢牢掌控。 目前,Big Way在温哥华、多伦多及加州共经营21家Big Way Hot Pot餐厅,与九毛九截至去年9月底拥有的686家门店相比,规模仍相当有限。不过,Big Way似乎正进入利润快速成长阶段,2024年盈利升至98.4万美元,远高于2023年的21万美元。 由于仅属少数股权投资,九毛九并不会将Big Way的业绩并入自身财报,这或许部分解释了市场对消息反应平淡的原因。公告翌日,九毛九股价下跌2.8%,但随后两个交易日又全数收复失地。这种来回震荡,部分可能与年末假期交投清淡有关。随着市场逐步消化消息,未来数周股价出现温和反弹,并不令人意外。…

9922.HK

失龟者失天下 彩星能走过黑暗的幽谷吗?

忍者龟即将终止对彩星玩具长达37年的独家授权。这对老搭档的拆伙,揭示了老牌玩具商在新产业周期下的结构性考验 重点: 特许权产品在2023年一度占彩星玩具收入约77%,2025年上半年仍达36% 公司2025年上半年收入同比大减58%至1.86亿港元,并由盈转亏 李世达 “忍者龟” 是全球许多孩子们的童年回忆,陪伴一代又一代人长大,而对彩星玩具有限公司(0869.HK) 来说,又具有更特别的意义。自1988年起,彩星玩具开始生产“忍者龟”系列玩具,随后30多年,这个IP陪伴彩星穿越香港制造业的黄金年代,不但将公司推上全球玩具市场高峰,也让香港一度享有“世界玩具工厂”的美誉。然而,彩星与四只忍者乌龟的故事,却即将划下句号。 每段故事都有结局。彩星玩具近日公布,与“忍者龟”相关的特许权协议将于2026年12月31日届满后不获续期,这段横跨近37年的授权关系,正式进入倒数。公司称,在协议届满后,彩星玩具会在适当情况下,继续寻找及评估符合其策略考量的潜在特许权机会,并持续致力于开发及管理现有的产品系列,包括“Power Rangers”、“MonsterVerse”及“Winx”等。 忍者龟之父 把视角拉长,上世纪六、七十年代,广东潮汕商人陈大河,于1966年在香港屯门创办彩星公司,一款椰菜娃娃让彩星声名起。到1987年,彩星购得忍者龟全球独家玩具总特许权,获准创作并推广忍者龟系列玩具。 两年后,香港嘉禾电影制作真人版英语电影“忍者龟” (Teenage Mutant Ninja Turtles),令彩星玩具更受欢迎,带动翌年彩星利润飙逾10倍至12.1亿港元,陈大河被外界称为“忍者龟之父”,彩星亦被美国“福布斯”杂志评为“1990年全球盈利最高的玩具商”,亦是史上首间年获利逾一亿美元的玩具商。 2014年,好莱坞电影“忍者龟” 上映,令彩星的玩具销售收入再创新高,达至21.6亿元,其中忍者龟产品占总收入高达95%。 忍者龟对彩星玩具的重要性不言可喻,消息公布后首个交易日,彩星玩具股价即大跌14.71%,收报0.435港元,年初至今累跌约30%。 真正刺痛市场的,是“忍者龟”对彩星收入的份量。彩星玩具在公告中称,特许权产品销售收入占其综合收入比重,在2021至2024年分别约为8%、13%、77%、47%,而在2025年上半年仍达36%。 今年上半年,彩星玩具收入同比大减约58%至约1.86亿港元,并由去年盈利9,145.8万港元转为亏2,561万港元。公司称,主要因核心授权品牌缺乏大型娱乐内容带动,产品需求明显转弱。其中“忍者龟”在期内未有新电影或动画推出,销售动力不足。同时,输美产品受关税影响,叠加模具与开发成本上升,以及停产产品清货拖累毛利表现,令公司收入与盈利同步受压。 这反映其长期依赖内容驱动型授权产品的盈利模式,在缺乏外部节点支撑下较为脆弱,某方面也预示了与忍者龟分手的结局。 早有预兆? 对忍者龟来说,作为IP授权方,发展策略正在持续转变。随着内容平台、流媒体与全球行销方式演进,授权方对玩具合作伙伴的要求,已不止于制造能力,还包括渠道规模、数字营销与跨品类整合能力,这使得长期、单一授权关系面临重整。同时,成本与关税压力亦改变了谈判空间。彩星玩具2025年上半年毛利率由56%降至43%,在利润池被压缩的情况下,授权条款更难达成双方满意的平衡。 放眼当前市场,彩星玩具所面对的竞争环境已与当年大不相同。内地玩具与潮玩产业近年快速扩张,布鲁可(0325.HK) 主打积木与拼搭IP,以高频更新与国产IP切入;名创优品(9896.HK) 旗下的 Top Toy,凭借强势零售网络与价格带优势迅速铺点;泡泡玛特(9992.HK) 则透过自有IP与盲盒模式,建立更高毛利与用户黏性。 相比之下,彩星仍以传统授权玩具为核心,产品节奏与IP主导权相对受制于合作方,结构性差异愈发明显。若未来忍者龟宣布转与上述内地公司合作,将不令人感到意外。 对彩星玩具而言,“后忍者龟时代”的关键不在于能否迅速找到下一个等量齐观的IP,而在于能否重塑业务结构,降低对单一授权的依赖。公司仍拥有成熟的制造、模具与海外分销能力,未来股价走向,终究取决于彩星能否在转型期内,证明自身仍具持续创造IP价值的能力。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯,请点击这里

榴莲之王坠落 洪九果品黯然退市

在创办人邓洪九因涉嫌会计造假被羁押之后,洪九果品股票已一文不值,正式被港交所扫出门 重点: 上市仅三年,洪九果品便被港交所除牌,未来恐须通过债务重组及出售资产,才能应付债权人追讨 公司曾被视为中国最大水果分销商,其股份于2024年3月起停牌,其后多名管理层因涉嫌虚构销售数据而遭到拘捕 谭英 1987年,年仅17岁的邓洪九在重庆朝天门码头当起苦力,其后每周抽出两天时间贩卖橘子,逐步发展成自己的水果摊。2002年,他与妻子江宗英共同创立洪九果品。10年后,邓洪九押注泰国榴莲市场,筹集1亿元人民币(约1,430万美元),在当地兴建加工工厂。 随着中国市场逐渐接受气味浓烈的榴莲,这场前瞻性的布局为邓洪九赢得“中国榴莲王”称号。他通过与大型超市签订长期供货合约,牢牢掌握高利润市场份额。至2021年,重庆洪九果品股份有限公司已成为中国最大榴莲分销商,并将业务拓展至火龙果、山竹、龙眼、葡萄及车厘子等高端鲜果品类。 然而,这段水果王国的故事最终急转直下。过去两年间,在价格剧烈波动、虚构销售与管理失当交织下,邓洪九的商业帝国迅速崩塌。对于高度仰赖时效、易腐的水果行业而言,任何节奏失误都可能致命。这名水果大亨跳楼机般“慢慢爬升、急速坠落”的戏剧性人生,本周迎来象征性的终章——公司被港交所强制除牌。 时间倒回到2022年9月,刚上市的洪九果品仍风光无限。当时公司在泰国、智利、越南及菲律宾设有附属公司,在中国17个城市设有分支机构,并拥有自建冷链物流体系。上市前投资者阵容包括阿里巴巴、招商资本等重量级机构,上市后亦让邓洪九与江宗英跻身当年中国富豪之列,合计身家估值约85亿元(约12亿美元)。 但到了上周平安夜,港交所宣布于12月30日起取消洪九果品上市地位,局势已判若云泥。包括景顺长城基金与华安基金等大型机构随后表示,其所持洪九果品股份已确认为毫无价值。 水果王国的崩解,其实早在一年多前便已出现裂痕。2024年3月,洪九果品宣布停牌,导火线是核数师毕马威对公司2024年全年业绩提出重大质疑,并于其后辞任。毕马威指出,洪九果品疑似涉及“循环资金”操作,即向虚构的供应商支付大额款项,再由这些资金以假客户交易的形式回流公司账上,用以虚增收入及应收账款。与此同时,邓洪九与妻子则持续对外借款,并将所持股份质押作为抵押,试图为已陷入下滑的业务争取喘息空间。 自2023年9月以来,洪九果品再未提交任何财务资料。公司当时披露,2023年上半年收入85亿元,录得8.02亿元盈利。尽管上市前数年收入持续增长,但公司自2019年起便一直处于现金流为负的状态,且缺口逐年扩大。 榴莲价格雪崩 多年来,洪九果品在资金不断流出的情况下,仍设法维持营运。然而,2023至2024年间榴莲价格急挫,对公司造成沉重打击。毕马威在2023年第四季发现异常交易后开始起疑。洪九果品当季向新供应商支付了34.2亿元的预付款,约占公司全年预付款总额的四分之三。其中部分新供应商并无员工参与政府规定的社保计划,另一些供应商的注册资本甚至低于所收到的预付款金额。 今年4月,事件进一步升温。邓洪九、江宗英及另外六名高管在重庆因涉嫌诈骗贷款被捕。至今,邓洪九及另外四名公司高层仍被羁押,其余人员则已于5月获释。据称,洪九果品利用虚构销售所产生的假应收账款,作为向银行借贷的抵押品,以支撑公司营运。 在首轮拘捕行动后,三名独立董事相继辞任,这亦成为港交所最终决定将公司除牌的重要因素之一。 与此同时,洪九果品仍由留任的管理层与员工勉力维持营运。今年4月,公司已向法院申请主导式重整,意味着一场大规模整顿势在必行。重整方案可能包括出售部分资产,例如旗下16座水果加工厂,以及冷链物流基础设施。 洪九果品的两大竞争对手百果园(2411.HK)与鲜丰水果情况相对较好,但差距并不明显。自2024年8月起,鲜丰水果董事长韩树人的逾3亿元股权遭杭州法院冻结,料与债务纠纷有关,该公司亦因此搁置上市计划。 百果园最新财报则显示,2025年上半年收入按年下滑21.8%至44亿元,业绩由盈转亏,录得3.42亿元亏损。公司同步大幅收缩门店规模,店铺数量由6,011间削减至4,375间,跌幅约三分之一,反映经营压力加剧。 水果行业的困境并非仅限于龙头企业。社区团购、生鲜电商等新兴渠道崛起,亦持续侵蚀超市等传统销售模式的市场空间。此外,中国生鲜农产品的损耗率高达20%至30%,远高于发达国家约5%的水平,部分原因在于行业标准化不足。 水果产业从果园到终端零售的供应链冗长复杂,几乎每一个环节都潜藏合规风险。中国媒体指出,近三成国内生鲜零售企业在发票管理上存在问题,约四分之一未建立完善的品质溯源制度,另有约15%的企业冷链物流未达行业标准。 对洪九果品而言,问题进一步恶化的原因,在于公司长期以“家族企业”模式运作,治理结构本就薄弱。上市前,家族合计持股超过46%,高层几乎清一色由家族成员担任:邓洪九任董事长,江宗英出任总经理,儿子邓浩基为营运长,女儿邓皓宇担任联席公司秘书,外甥杨俊文则为副总经理。 洪九果品亦难以幸免于外在冲击,其中榴莲价格暴跌成为拖垮公司的关键导火线。公司主打高端鲜果市场,在中国经济放缓、消费趋于保守之际,更容易受到消费偏好转变与需求走弱的影响。多重因素交织之下,最终让这家一度被奉为成功样板的公司,迎来苦涩的结局。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯,请点击这里

宠物医疗利润低易亏损 瑞派投资亮点乏善可陈?

经营宠物医院的瑞派,近日乘香港新股热而赴港上市,有望成宠物医院第一股 重点: 过去三年累计亏损4.5亿元 今年中期股东应占亏损为2,842万元 刘智恒 随着中国内地社会逐渐富裕,饲养宠物成为生活乐趣,市场一度认为宠物行业是一个大市场,但事实总与想象有差别,经营宠物生意并非稳赚不赔。 内地第一大宠物医疗企业新瑞鹏经营多年仍苦苦挣扎,早两年赴美上市也折戟沉沙;业内第二大的瑞派宠物医院管理股份有限公司(下称瑞派)近日终等到机会,乘着香港新股市场活跃下,赶紧递表赴港上市。 瑞派创始人李守军在1988年毕业于中国内蒙古农业大学,2005年在中国农业大学获预防兽医学博士学位,1988年至1997年任职天津富源食品。1998年及2001年间,李守军分别创立瑞普(天津)生物药业和瑞普(保定)生物药业,后者于2004年在深交所上市。 从事动物工作多年的李守军,市场触觉十分敏锐,有见中国经济起飞,国人财富增长,对饲养宠物十分热切,认为宠物医疗将大有可为,遂于2012年成立瑞派。 瑞派的经营概念获机构投资者认同,先后四轮融资,投资者中包括玛氏中国、高盛、好氏国际及越秀资本等,共募资21亿元。 在资本加持下,瑞派迅速发展,截至今年6月底共有548家宠物医院,120家属自建医院、428家为收购的医院,覆盖28个省份共70座城市。 经营困难连年亏损 一度被私募及创投基金趋之若鹜的宠物市场,事实并非那么理想,特别是宠物医疗企业,至今经营情况并不乐观。 强如市场龙头的新瑞鹏,背后投资者赫赫有名,包括腾讯、高瓴、中金、勃林格殷格翰、雪湖资本等,2020年估值一度高近300亿元;然而经营多年依然艰辛,2022年赴美上市时披露2020至2022年9月的数据,不到三年的累计亏损达33亿元,其上市申请最终亦因估值差异而拉倒。 是次瑞派赴港上市,最大卖点是行业内首家盈利的宠物医疗企业,但深入分析,公司过去三年股东应占亏损是9,455万元、2.9亿元及6,504万元。今年上半年公司方面虽说录得盈利1,554万元,但在股东层面则仍录得应占亏损2,842万元。 人工设备成本高企 换言之,宠物医疗的盈利情况并不吸引,能不亏损已属万幸。究其原因,最大问题是成本高企,以致毛利率长期难以提升,过去三年瑞派的毛利率分别为22.4%、21%及22%,今年上半年也不过24.8%。 成本高企一方面是兽医的薪金高,瑞派在招股文件中,也提到要通过提高薪酬待遇去吸引及挽留更多专业人才。另一方面,宠物专用药物的研发和生产规模,目前在中国仍然较小,以致药物成本较高,许多药物要依赖进口,进一步推高了成本。 再者,要开办一家合规的宠物医院,在国家规定下需满足许多严格条件,包括各种检查设施及手术设备等,而购置成本与维护费用又相当高昂。 前景或许过分乐观 至于行业的前景,市场是否有可观增长也让人怀疑。早几年有大型机构预测,宠物医疗服务市场的规模预计将从2021年的550亿元升至2026年的1,360亿元,年复合增长率高达20%。 然而是次瑞派上市,申请文件引用灼识咨询数据,指宠物医疗行业规模于2024年只是366亿元。即是说至去年的规模,仍远低于当年市场对2021年的预测数额。 灼识又预计,由2030年至2035年,行业的规模将由699亿元增至1,392亿元,年复合增长率为14.8%。但当年该大型机构估计,2026年市场规模已可逾1,300亿,现时若根据灼识估计,达标时间几乎推延近十年。 即使今天灼识的估计,我们也只可作一参考,能否达到始终属未知之数,特别在公司上市时,估计的数据或是较乐观进取。 不光如此,近年消费者认为宠物医疗费用过高,收费又没有标准,有人更形容为“天价”。特别宠物没有医保报销,亦没有医药补贴及税费减免,在近年经济有点停滞不前,个别行业经营困难下,人们未必愿花一大笔宠物医疗费用。 因此,宠物还是用来宠玩,投资还是多看一会吧! 欲订阅咏竹坊每周免费通讯,请点击这里

医疗保健/生物技术

BD交易與政策紅利共振 医药板块2025年強勢反彈

创新药出海与BD交易成为医药板块股价爆发的重要推动力,创新药BD出海授权全年交易总金额达到1356.55亿美元,较2024年增长161% 重点: 生物医药板块“强者恒强”的结构性分化愈发显现 政策环境的持续优化,将为创新药商业化释放更大空间 莫莉 经历自2021年下半年以来的漫长沉寂期后,港股生物医药板块终于在2025年迎来强劲反弹,成为全球资本市场瞩目的焦点,恒生医疗保健指数(HSHCI)年内涨幅达76% ,不仅大幅跑赢恒生指数,也将A股医药生物板块整体涨幅25.64%甩在身后。 港股医疗保健板块爆发式增长的背后,是南向资金创纪录的涌入与创新药业绩的实质性兑现。据证券时报·数据宝统计,2025年南向资金净买入高达1.4万亿港元,其中南向资金在医疗保健行业的持股市值达到5,400亿港元,较2024年末大增125.51%,为市场注入了充沛的流动性。与此同时,产业基本面迎来拐点,创新药出海授权交易总额突破1300亿美元,企业营收与盈利能力显著改善,推动医疗板块成交额与估值同步提升。 不过,生物医药板块“强者恒强”的结构性分化也愈发显现。从细分赛道来看,在创新药板块,具备 First-in-Class 或 Best-in-Class 研发管线、稳定BD(商业拓展)收入来源或已具备商业化能力的公司更受青睐;而距离商业化变现较远、依赖单一核心研发项目的企业则估值承压。CXO板块在2025年同样表现优异,当创新药产业持续投入时,产业链上游的“卖水人”同样拥有较强的业绩确定性。 医疗器械与用品板块因其相对稳定的现金流,股价亦有不错表现,代表性企业如威高股份(1066.HK)、微创医疗(0853.HK)年内涨幅分别达到38%和76%。相比之下,由于经济下行预期使得消费者对非必需医疗服务减少以及行业竞争加剧影响,部分齿科、医美等板块的个股则逆势下跌,瑞尔集团(6639.HK)、巨子生物(2367.HK)在2025年股价均下跌近四成。 在政策鼓励下,2025年多家A股龙头公司完成H股上市,为港股市场带来了优质标的和巨大的资金流量,其巨大的募资规模显著提振了市场信心。生物医药企业更是扎堆赴港上市,全年递表企业总数超过90家,超过20间生物医药企业成功上市,较2024年实现翻倍增长。细分领域龙头企业备受资本认可,其中恒瑞医药(1276.HK; 600276.SH)达到113亿港元,位列2025年港股IPO企业募资额前五,目前港股累计涨幅超过30%。 2025年,创新药出海与BD交易也成为医药板块股价爆发的重要推动力。医药魔方NextPharma®数据库显示,截至2025年12月31日,中国创新药BD出海授权全年交易总金额达到1356.55亿美元,较2024年增长161%,各项交易的首付款合计达70亿美元,交易总数量为157起,均创下历史新高。其中,恒瑞医药与葛兰素史克一次性签署多达12个创新项目,不仅获得5亿美元首付款,更斩获潜在总金额约120亿美元的选择权行使费与里程碑付款,创下国内BD单笔交易规模最高纪录。 将进入价值兑现阶段 BD交易的爆发性增长与持续活跃的IPO,为生物医药行业注入了强劲的现金流与发展信心。展望2026年,在美联储降息周期开启、药品支付体系持续完善的背景之下,以百济神州为代表的头部企业将实现盈利,港股医药行业有望进入价值兑现的新阶段。 政策环境的持续优化,即将为创新药商业化释放更大空间。2025年,中国国家药监局批准上市的创新药达76个,大幅超过2024年全年48个,创下历史新高。国家药监局表示,从2026年开始,国家药监局将出台更多举措助推中国创新药高速发展。 2025年12月,国家医保局与人力资源社会保障部联合发布首版创新药商保目录,让中国医药支付体系正式进入“基本医保+商业健康险”的双保障阶段,CAR-T、PD-1等高价值药物纳入目录后,有助于提升临床用药水平及行业整体研发回报率。对于百济神州、信达生物、康方生物等拥有丰富管线的头部创新药企,商保资金的引入将为其产品放量提供重要的增量资金。 然而,挑战同样不容忽视。由于2025年IPO高度活跃,2026年禁售期满后可能迎来一波解禁潮,为医药板块整体市值带来压力。监管趋严也将影响市场,香港证监会与港交所在2025年12月联合向新股保荐人下发“警示函”,对上市申请质量下滑及不合规行为表达关切,未来IPO审核可能更严格。对于大多数18A公司而言,盈利挑战依然严峻,2025年仅有归创通桥和云顶新耀成功“摘B”,多数企业仍面临从研发投入向商业产出转化的挑战。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯,请点击这里

港股迎来siRNA领军企业 瑞博生物启动招股

这家小核酸药物公司一直专注于小核酸药物尤其是siRNA疗法的研发,目前已建立全球最大的siRNA药物管线之一 重点: 瑞博启动香港IPO,其核心产品是全球首款针对血栓性疾病的siRNA药物 “中国研发+欧洲临床注册”的协同模式为未来公司产品在中国、欧洲等全球主要市场的获批与商业化奠定基础 莫莉 近年,RNA(核糖核酸)领域在连续获得诺贝尔奖认可,mRNA和miRNA的相关发现分别在2023年、2024年获奖,其科学价值与产业潜力备受关注。以RNA为基础的小核酸药物凭借其靶点选择范围广、临床开发成功率相对较高、作用持久等优势,有望成为继小分子药物、抗体药物之后,现代新药第三次浪潮的引领者。如今,国际投资者即将可以参与投资中国小核酸药物领域的领军企业。 在小核酸药物领域深耕18年的苏州瑞博生物技术股份有限公司,自我定位是siRNA(小干扰核糖核酸)疗法领域的世界领先者。 瑞博生物于2025年12月31日启动香港主板IPO。计划发行股份数量约为2750万股,发行价57.97港元,计划募资约15.9亿港元(约2.05亿美元)。此次上市由中金公司和花旗银行担任联席保荐人。 股票申购期将持续至1月6日,交易首日定于1月9日。 成立于2007年的瑞博生物一直专注于小核酸药物,尤其是siRNA疗法的研发,目前已建成全球最大的siRNA药物管线之一,有七款自研药物处于临床试验阶段,涉及心血管、代谢类、肾脏和肝脏疾病的7种适应症,当中有4款药物正在进行二期临床试验,另有超过20个临床前项目储备。 首款治疗血栓性疾病的siRNA药物 瑞博生物核心产品RBD4059是全球首款用于治疗血栓性疾病的siRNA药物,也是全球进展最快的siRNA药物,目前已完成2a期临床试验患者入组,预计将于2026年启动2b期试验,以拓展更多适应症。目前的标准血栓治疗抗凝剂都存在让患者严重出血的风险,RBD4059则通过靶向凝血因子XI(FXI)实现长效抗凝,而且将FXI靶向的优势与siRNA药物技术相结合,在保持强大疗效的同时,具备显著安全优势。 值得注意的是,跨国药企拜耳(BAYN.DE)在2025年11月宣布,旗下口服FXIa抑制剂AsundexianIII期的临床结果,该产品显著降低缺血性卒中复发风险且未增加大出血风险,这也验证了FXI靶点的临床可行性与安全性,为瑞博生物等布局同类赛道的企业提供了明确的临床与商业化路径。 瑞博生物的另一产品RBD5044 ,作为全球第二个进入临床开发的靶向APOC3 siRNA药物,在治疗高甘油三酯血症(HTG)方面也展现出“同类最佳”潜力。 2025年11月,美国Arrowhead公司(ARWR.US)的同靶点siRNA药物Plozasiran获FDA(美国食品药品监督管理局)批准上市,用于治疗家族性乳糜微粒血症(FCS),III期数据显示其可降低甘油三酯水平达80%,且给药频率仅为每三个月一次。这一成功案例不仅验证了APOC3靶点的临床价值,也凸显了siRNA疗法在慢病管理中的长效优势。 RBD5044现已进入II期临床,未来亦有望在规模超千亿美元的降脂药物市场中分得一杯羹。 中欧国际化布局 瑞博生物不仅在中国北京、苏州布局研发中心,同时在2022年于瑞典成立子公司Ribocure AB开展研发活动,此举为公司提供了国际临床试验基地,扎根利润丰厚的欧洲药物市场的中心。 位于Mölndal市的CTU (Ribocure Clinic)专门用于执行心血管、肝脏、肺、肾脏和其他疾病领域的2期临床试验。目前,Ribocure AB执行瑞博生物在欧洲的所有临床研究,能够入组患者超过100名。这种 “中国研发+欧洲临床注册”的协同模式,为未来公司产品在中国、欧洲等全球主要市场的同步获批与商业化奠定基础。 瑞博生物是全球少有的拥有自主研发,且经过临床验证的GalNAc(一种糖类分子,在siRNA药物里常被用作肝脏靶向递送的“导航弹头”)递送技术的企业之一,其全技术链小核酸药物研发平台研发实力也获得国内外同行的认可。 2023年12月,瑞博生物与齐鲁制药达成合作,授权其在大中华区开发、生产和商业化RBD7022;同月,与勃林格殷格翰签订合作,共同开发治疗NASH/MASH的小核酸创新疗法,两项合作价值高达20亿美元。 截至2025年6月,瑞博生物已完成9轮融资,投资方包括国投基金、联想之星、磐霖资本、中金资本、高瓴资本等知名机构。2025年6月的最新一轮融资后,公司估值已达50.2亿元,显示其强劲潜力。…

宠物医疗利润低易亏损 瑞派投资亮点乏善可陈?

经营宠物医院的瑞派,近日乘香港新股热而赴港上市,有望成宠物医院第一股 重点: 过去三年累计亏损4.5亿元 今年中期股东应占亏损为2,842万元 刘智恒 随着中国内地社会逐渐富裕,饲养宠物成为生活乐趣,市场一度认为宠物行业是一个大市场,但事实总与想象有差别,经营宠物生意并非稳赚不赔。 内地第一大宠物医疗企业新瑞鹏经营多年仍苦苦挣扎,早两年赴美上市也折戟沉沙;业内第二大的瑞派宠物医院管理股份有限公司(下称瑞派)近日终等到机会,乘着香港新股市场活跃下,赶紧递表赴港上市。 瑞派创始人李守军在1988年毕业于中国内蒙古农业大学,2005年在中国农业大学获预防兽医学博士学位,1988年至1997年任职天津富源食品。1998年及2001年间,李守军分别创立瑞普(天津)生物药业和瑞普(保定)生物药业,后者于2004年在深交所上市。 从事动物工作多年的李守军,市场触觉十分敏锐,有见中国经济起飞,国人财富增长,对饲养宠物十分热切,认为宠物医疗将大有可为,遂于2012年成立瑞派。 瑞派的经营概念获机构投资者认同,先后四轮融资,投资者中包括玛氏中国、高盛、好氏国际及越秀资本等,共募资21亿元。 在资本加持下,瑞派迅速发展,截至今年6月底共有548家宠物医院,120家属自建医院、428家为收购的医院,覆盖28个省份共70座城市。 经营困难连年亏损 一度被私募及创投基金趋之若鹜的宠物市场,事实并非那么理想,特别是宠物医疗企业,至今经营情况并不乐观。 强如市场龙头的新瑞鹏,背后投资者赫赫有名,包括腾讯、高瓴、中金、勃林格殷格翰、雪湖资本等,2020年估值一度高近300亿元;然而经营多年依然艰辛,2022年赴美上市时披露2020至2022年9月的数据,不到三年的累计亏损达33亿元,其上市申请最终亦因估值差异而拉倒。 是次瑞派赴港上市,最大卖点是行业内首家盈利的宠物医疗企业,但深入分析,公司过去三年股东应占亏损是9,455万元、2.9亿元及6,504万元。今年上半年公司方面虽说录得盈利1,554万元,但在股东层面则仍录得应占亏损2,842万元。 人工设备成本高企 换言之,宠物医疗的盈利情况并不吸引,能不亏损已属万幸。究其原因,最大问题是成本高企,以致毛利率长期难以提升,过去三年瑞派的毛利率分别为22.4%、21%及22%,今年上半年也不过24.8%。 成本高企一方面是兽医的薪金高,瑞派在招股文件中,也提到要通过提高薪酬待遇去吸引及挽留更多专业人才。另一方面,宠物专用药物的研发和生产规模,目前在中国仍然较小,以致药物成本较高,许多药物要依赖进口,进一步推高了成本。 再者,要开办一家合规的宠物医院,在国家规定下需满足许多严格条件,包括各种检查设施及手术设备等,而购置成本与维护费用又相当高昂。 前景或许过分乐观 至于行业的前景,市场是否有可观增长也让人怀疑。早几年有大型机构预测,宠物医疗服务市场的规模预计将从2021年的550亿元升至2026年的1,360亿元,年复合增长率高达20%。 然而是次瑞派上市,申请文件引用灼识咨询数据,指宠物医疗行业规模于2024年只是366亿元。即是说至去年的规模,仍远低于当年市场对2021年的预测数额。 灼识又预计,由2030年至2035年,行业的规模将由699亿元增至1,392亿元,年复合增长率为14.8%。但当年该大型机构估计,2026年市场规模已可逾1,300亿,现时若根据灼识估计,达标时间几乎推延近十年。 即使今天灼识的估计,我们也只可作一参考,能否达到始终属未知之数,特别在公司上市时,估计的数据或是较乐观进取。 不光如此,近年消费者认为宠物医疗费用过高,收费又没有标准,有人更形容为“天价”。特别宠物没有医保报销,亦没有医药补贴及税费减免,在近年经济有点停滞不前,个别行业经营困难下,人们未必愿花一大笔宠物医疗费用。 因此,宠物还是用来宠玩,投资还是多看一会吧! 欲订阅咏竹坊每周免费通讯,请点击这里

疫情红利退潮 吉因加稳扎稳打再出发

疫情红利退潮后,AI精准医疗公司吉因加试图证明已重新找回增长动力,而叩关港股上市将是一次重要考验 重点: 精准医疗公司吉因加正式递表港交所,其核心业务在疫情后已重新恢复增长 公司毛利率由2022年的41.9%提升至今年上半年的68.5% 李世达 人工智能仍是全球资本市场的大势所趋,但不同应用场景的市场待遇已逐渐分化。在这环境下,吉因加科技(绍兴)股份有限公司选择推进上市进程,为市场提供了一个检视AI医疗企业现实处境的窗口。 吉因加的成长轨迹,与中国近十年的精准医疗发展高度重叠。根据申请文件,公司最早可追溯至2015年,初期以科研级基因测序与多组学分析服务起家,主要服务对象为医学研究机构与临床科研团队。在精准医疗仍属前沿概念的阶段,公司定位偏向“技术平台”,透过累积样本数据与生物标志物研究能力,逐步建立多组学分析基础。 真正改变公司发展节奏的,是新冠肺炎疫情的到来。2020年至2022年间,新冠检测需求迅速放大,吉因加亦在此期间大幅扩张检测服务,带动收入于2022年冲高至18.15亿元(2.58亿美元),并录得3.72亿元盈利,成为公司历史高峰。然而,这一成绩更多来自特殊公共卫生事件所带来的集中需求,并非常态。 随着疫情红利在2023年快速退潮,吉因加亦不得不面对“回归常态”的考验。公司收入于2023年急降至4.73亿元,按年下滑约73.9%,疫情相关检测业务几近退出舞台。此后,公司将资源重新聚焦于肿瘤精准诊断、器官健康监测等方向,加快将早年累积的多组学能力转化为临床与体外诊断(IVD)产品。2024年收入回升至5.57亿元,按年增长约17.8%,2025年上半年收入为2.85亿元,按年再回升12.6%,显示核心业务已重新站稳,但规模仍有限。 从业务结构看,吉因加目前的收入高度集中于可直接变现的精准诊断解决方案。2024年,该业务贡献约78.3%的收入;临床科研与转化解决方案占约16.7%,药物研发赋能相关收入仅占约5%。申请文件引用第三方数据称,以2024年收入计,吉因加在中国精准诊断解决方案行业排名第三,市占率约2.7%。 毛利率持续改善 盈利方面,吉因加仍未摆脱转型期的考验。公司在2023年仍录得5,412.7万元盈利,但2024年转为亏损4.24亿元,2025年上半年亏损进一步扩大至4.14亿元。主要因为上半年录得3.62亿元的公允价值亏损,去年同期为1.09亿元。而经调整净亏损实际上是收窄,较去年同期的8,823.5万元减少至4,765.6万元 值得留意的是,公司毛利率持续改善,由2022年的41.9%提升至2025年上半年的68.5%。这意味亏损并非源于产品竞争力下降,而主要来自研发、销售及平台建设等前期投入。 然而,财务结构则解释了公司选择此时赴港上市的现实动机。截至今年6月底,公司手头现金及现金等价物仅9,600.6万元,但流动负债净额却高达17.75亿元,上半年经营活动现金流亦为负3,477.8万元。在资金压力上升的情况下,透过上市补充资本,对其维持研发与市场投入显然至关重要。 从市场面来看,AI医疗板块并未出现明显退潮,但市场热度已不再“雨露均沾”。去年底上市的讯飞医疗(2506.HK),虽然公司中期收入增长超三成,亏损亦收窄42%,但股价今年至今仍跌13%,目前市销率约为11倍;鹰瞳科技(2251.HK)上市以来则跌了82.3%。这说明AI医疗的溢价红利已经过去,公司必须证明未来的盈利潜力,争取投资人的信任票。 整体而言,吉因加并非一间缺乏技术或市场基础的AI医疗公司,其多年累积的多组学数据、在精准诊断领域建立的医院与临床网络,以及核心诊断业务已恢复温和增长,显示公司并未在疫情红利退潮后“失速”。毛利率持续走高,亦反映其产品结构正朝附加值较高的方向调整,基本面并非全然悲观。 然而,现阶段的挑战同样明确:收入规模仍偏小,业务高度集中于诊断端,药物研发赋能等高想像空间业务尚未形成实质贡献;同时,连续亏损与紧张的现金流,也让上市的节奏并不从容。在港股AI医疗估值已趋理性的背景下,市场对吉因加的期待,在于能否清楚交代未来两至三年的盈利路径与现金流改善节奏。若公司能在精准诊断之外,逐步释放平台化能力的变现成果,其估值或仍有支撑空间。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯,请点击这里

财经

富贵险中求 华兴资本试水不良贷款

在创办人两年前突然离场后,为复修业务,华兴资本将收购两个不良个人贷款资产包 重点: 华兴资本将以3.08亿元,向网络贷款平台奇富科技旗下公司,收购两个不良个人贷款资产包 在中国经济仍处于调整期、不良债务持续累积的背景下,此类资产虽存在风险,但亦能为民营投资者带来潜在可观回报的机会 梁武仁 随着中国借款人财务压力上升,市场正为民营投资者带来潜在回报可观的投资机会。在不良债务规模扩大的背景下,华兴资本控股有限公司(1911.HK)亦加入这股浪潮,尝试以“收债人”的新角色,从问题资产中寻找获利空间。不过,不良债务回收从来不是易事,而华兴资本本身仍处于两年前风波后的修复阶段,要尝试化坏帐为收益,恐怕亦需要相当运气。 上周三,华兴资本表示,将以3.08亿元(约4,400万美元),向奇富科技(QFIN.US;3660.HK)旗下的福州奇富融资担保及福州奇富网络小额贷款,收购两个不良个人贷款资产包。其中,福州奇富融资担保主要为奇富科技的放贷合作伙伴提供付款担保服务,而福州奇富网络小额贷款则直接承作放贷业务。 不良债投资最吸引人之处,在于原始放贷机构往往以远低于帐面价值的价格出售资产,为买方留下可观回报空间。华兴资本为福州奇富融资担保名下、本金总额约67亿元的不良贷款,仅支付约2.77亿元;而对福州奇富网络小额贷款、涉及本金约7.52亿元的债务,对价仅约3,100万元。在如此大幅折让之下,潜在收益空间看似相当可观。 华兴资本在公告中表示,相关收购为集团提供良好机会,随着市场持续复苏,预期相关债务的回收情况将随时间改善,并有信心相当部分债务可逐步收回,从而带来具吸引力的投资回报。 不过,不良贷款投资能否获利,关键仍在于资金回收。这本身就是一个极大的变数,因为即便是经验老到的专业催收机构,向陷入困境的债务人追回款项都并非易事,更遑论是中国华兴这类在相关领域经验有限的参与者。 此次收购的不良贷款已逾期相当长时间,令实际可回收性显得更加不确定。其中,来自福州奇富融资担保的贷款平均逾期超过两年;福州奇富网络小额贷款的相关债务,平均逾期亦逾400日。更重要的是,所有贷款均属无抵押,若无法成功回收,华兴资本亦无任何抵押物可供追索。 尽管华兴资本主业在于投资银行与资产管理,但并非完全没有处理违约借款人的经验。例如在2022年,华兴资本曾向一家无关联机构Wallaby Medical Holding提供2,500万美元贷款。其后该笔贷款出现问题,促使华兴资本作出大幅减值,并确认相关减值损失。在将到期日延长12个月后,华兴资本于去年上半年完成贷款结清,结果很可能以亏损收场。 不良债务堆积 不过,面对少数借款人是一回事,要追讨动辄数十万名借款人的债务,则是截然不同的挑战。这正是华兴资本在尝试回收不良债务时,势必要面对的现实。更棘手的是,使用奇富科技等非银行放贷平台的消费者,本身风险水平已相对较高。而其中已经违约的借款人,往往又是风险最高的一群。因此,要从这些借款人身上追回资金,难度可想而知。 随着中国经济放缓持续,华兴资本试图获利的这类不良债务,规模仍会不断增加。尽管官方公布的不良贷款率仍远低于警戒水平,但市场普遍认为,相关数据可能被低估,原因在于部分放贷机构透过延后认定方式,推迟将贷款归类为不良类别。无论如何处理逾期贷款,银行都正承受愈来愈大的压力,需加快清理资产负债表,这也为不良资产买家催生出一个持续扩大的市场。 为避免经营困难的国有企业风险蔓延并冲击整体经济,中国在1990年代末设立了四大资产管理公司,负责接收国有银行的不良贷款。过去十年间,各地亦陆续成立多家地方资产管理公司。然而,不良债务规模庞大,仅靠这些国资背景机构难以全面承接。同时,随着自身减值损失增加,资产管理公司亦开始承压,其进一步收购不良资产的能力正被逐步削弱。 这也为民营资本留下了切入空间,特别是来自非公营企业与个人的不良债务,一向并非资产管理公司的核心关注对象。多年来,外资对冲基金及专门投资不良资产的机构,一直活跃于中国市场。近年亦有本土机构加入,包括2015年成立、专注不良资产投资的鼎一投资(DCL Investments)。这些投资者过往主要聚焦企业贷款,但自2021年推出个人不良贷款批量转让试点后,亦逐步转向个人贷款领域。该试点为个人不良贷款的集中转让打开了制度空间。 华兴资本正尝试涉足不良资产投资,作为其在2023年因创办人兼核心创收人物涉嫌受贿被拘留、公司遭遇重创后,寻求重振业务与前景的一环。作为复苏布局的一部分,华兴资本去年亦宣布计划投资Web 3.0,即建立于区块链与加密资产上的去中心化网络。 自2023年陷入风波后,华兴资本一直缓步推进复原进程。去年上半年,公司财务表现出现改善,在香港IPO市场回暖带动下,重新录得盈利。在公布不良资产投资计划后的一周内,华兴资本股价上升16%,反映投资者对公司新方向持相对正面的态度。 目前,该股的市销率(P/S)约为2.2倍,与中金公司(3908.HK;601995.SH)在港上市股份约2.5倍的水平相近。中金公司普遍被视为中国规模最大的本土投资银行。相较之下,华兴资本的市销率亦较为奇富科技的1.15倍多约一倍,反映市场对金融科技放贷机构普遍持较审慎甚至偏悲观的看法。 整体而言,投资不良贷款本身属于高风险行为。不过,华兴资本此举属于小规模试水,在首阶段仅投入相对有限的资金。若回报理想,不仅可为公司财务表现带来提振,亦可能促使其进一步加码相关投资。即使最终未能成功,对整体经营造成的影响亦相对有限。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯,请点击这里

获地方政府注资大礼 威海银行资本压力现形

威海银行将向山东市旗下的投资平台配股,以补强资本缓冲 重点: 威海银行将向其家乡的市属投资平台配售新股,集资约10亿元 在中国经济放缓、资本缓冲明显转弱的背景下,威海银行选择引入地方政府资金支撑 梁武仁 威海银行股份有限公司(9677.HK)在年底获得地方政府送上的一份大礼,为其资产负债表在踏入新年前带来急需的支撑。不过,围绕这家地方银行的整体气氛,却谈不上喜庆。 平安夜当天,这家在港上市的银行表示,其位于山东省威海市的市属投资平台财鑫资产,已同意以每股3.29元,认购约3.28亿股新股。该作价较当日收市价溢价约18%,交易将为威海银行注入约10亿元(约1.4亿美元)资金。 表面上看,这次配股似乎是一种「信心投票」,尤其是在新股发行通常需要折让的情况下,认购方却选择溢价入股。但实际上,这更像是一条财务上的救命绳。换言之,威海银行正面临补强资产负债表的困境,而家乡政府选择直接出手,以资金支票来改善其偿付能力。 威海银行引入的新资金,并非用于扩张业务,而是用来填补已明显吃紧的资本缓冲。其核心一级资本比率,亦即股东权益占风险加权资产的比例,在截至6月的六个月内,按年大幅下滑近一个百分点至8.3%。作为衡量银行财务稳健度的关键指标,如此急剧的恶化,无疑是一个警讯。 尽管威海银行的核心一级资本比率仍高于监管最低要求,但与中国四大行之一、行业巨头工商银行(1398.HK;600398.SH)高达13.9%的水平相比,差距十分明显。 更令人忧虑的是,威海银行的资本流失速度相当惊人,并已对其盈利能力构成沉重压力。2025年上半年,该行的留存收益——即再投入业务的利润,几乎停滞不前,但以贷款为主的风险加权资产却膨胀近一成。这种差距持续扩大,意味银行在放贷规模快速增长的同时,却未能创造足够利润来支撑自身发展。 威海银行的困境,正是中国规模庞大的小型地方银行体系的缩影。近来,这些银行已成为投资者与政策制定者眼中的棘手群体,而问题根源在于经济长期低迷。随着中国经济增速放缓,无论是消费者还是企业,都对新增负债趋于保守,贷款需求随之枯竭。 对银行而言,意味其核心业务的收入增长变得更加困难。同时,经济下行也推高了违约风险,迫使放贷机构在贷款对象上变得更加审慎。各种因素交织之下,形成一个恶性循环:为了维护资产品质,银行不得不收紧信贷;但信贷一旦收缩,又进一步压缩了新业务空间,令收入与盈利双双承压。 雪上加霜的是货币政策因素,为了提振疲弱的经济,中国央行几乎别无选择,只能持续下调利率,这直接挤压了银行的净息差,也就是贷款利息收入与存款利息支出之间的差距。 威海银行的净息差已由一年前的1.8%,收窄至今年上半年的1.65%。因此,即使该行在期内贷款规模按年增长约9%,利息收入的升幅却仅有5.3%。在息差不断被侵蚀的情况下,银行透过盈利内生补充资本的能力愈发受限,而由于银行业困境已广为人知,市场对银行股的投资意欲转弱,转向外部民间投资者集资同样困难。 这种局面也令北京,以及全国各地掌控多数银行的省市政府头痛不已。银行体系犹如中国庞大经济体的循环系统,对支撑经济增长至关重要,各级政府最不愿看到的,正是由地方银行倒闭引发的行业危机。 暗流涌动 在充满隐藏压力的金融体系中,骨牌效应往往来得又快又猛。即便只是一家小型银行出现问题,也可能引发连锁反应,促使存户从其他被视为同样脆弱的机构中撤资。因此,出手支撑银行的责任,最终仍落在政府肩上。 威海银行这宗交易正好体现了上述困境,本质上等同于地方政府以相当优渥的条件,向银行注入资本。然而,这种救助模式本身同样存在问题。它凸显了地方政府、区域经济与银行之间高度纠缠的关系。长期以来,地方银行一直是地方政府项目及重点扶持企业的主要融资管道,一旦这些借款人在经济下行时陷入困境,银行的资产负债表便会首当其冲。 而由政府主导的银行纾困行动,例如这次针对威海银行的安排,往往不只是为了维持金融稳定,同时也在于保护彼此交织的地方利益。更重要的是,这类介入措施几乎无助于解决银行自身的核心经营问题,只能暂时止血,并非长久之计。 对投资者而言,讯号已相当明确。财鑫资产支付的溢价,与其说是对价值的肯定,不如说是不得不为,因为这是一宗由政策主导、而非市场理性所驱动的交易。它揭示了银行在市场定价下的估值,与地方政府为维持稳定所愿意付出的价格之间,存在巨大落差。尽管这次注资或可暂时化解燃眉之急,但并未改变其基本面困境,息差持续收窄、经济复苏前景不明,以及严峻的信贷环境。 即便威海银行的处境看来岌岌可危,但相较于愈来愈多陷入更深困境的地方银行,它的情况仍算不上最糟。就在最近的一个案例中,东北城市沈阳的市政府于上月将当地的盛京银行私有化,借此在公众视野之外,对这家问题重重的银行进行整顿。 威海银行在平安夜获得的这笔资本大礼,清楚提醒了市场,中国金融体系稳定的表象之下,压力正持续累积,尤以规模较小、业务分散度不足的地方银行最为明显。虽然由国家主导的资本支援模式,能在一定程度上缓解银行的财务压力,但同时也透过稀释股权的方式,损及中小民间投资者的利益。 不出所料,自宣布配股以来,威海银行股价已出现回落,目前的市销率(P/S)约为1.7倍,低于工商银行的2.5倍。另一家地方银行徽商银行(3698.HK)的市销率更低,仅约1.07倍,反映投资者对此类银行股的兴趣依然低迷。 政策制定者正陷入两难,一方面是让市场纪律自行发挥作用,另一方面则是不断出手纾困,却可能拖延本应进行的结构性整顿。随着经济持续乏力,地方银行所承受的压力势必进一步加剧。对威海银行而言,这份礼物虽暂时能让灯火延续,但并未为中国问题丛生的地方银行体系,照亮一条清晰的前路。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯,请点击这里

香港靠边站? 北交所将成为中国IPO新枢纽

成立于2021年的北京证券交易所,目标是为较小型的科技初创企业提供融资渠道,今年至今已完成38宗新股上市,较2024年增加逾五成 重点: 成立仅四年的北交所今年低调爆发,已协助38家初创公司共集资约10亿美元 北交所正审核另外172家上市申请,数量不仅高于上海、深圳两地,甚至比科创板与创业板分别多出逾三倍 沈如真 今年香港新股市场热度高企,上市热潮让其成为全球最火热的新股市场。不过在中国首都北京,一股相对低调、却同样不容忽视的热潮,正于北京证券交易所逐渐成形,该交易所过去一度被视为资本市场的边缘角色。这股低调的上市潮,正吸引大批有意挂牌的企业与投资者。 这家由国家主席习近平于四年前推动成立、为创新型中小企业提供融资渠道的平台,2025年已完成38宗新股上市,较去年增加逾50%。按新上市数量计,北交所有望超越同样主打初创企业的上海科创板及深圳创业板。 受投资者对小型科技股兴趣急升带动,这个过去备受忽视的交易所,目前正在审核的上市候选企业数量,已超过两个大型对手市场的总和。分析人士预期,这股动能将延续至明年,因北京正加强北交所为中国“专精特新小巨人”企业融资方面的角色,而这些企业正是推动供应链自主、科技自立与产业升级的重要一环。 中国银河证券在2026年策略报告中指出,北交所正协助企业“由小而美转型为强而久”。报告补充称,这亦有助中国建立多层次资本市场体系,为处于不同发展阶段的企业提供融资支持。 上市新枢纽 2025年,中国初创企业透过北交所上市集资约72亿元(10亿美元)。尽管与今年香港新股市场约368亿美元的集资规模相比,仍显得微不足道,但北交所的新股集资额仍按年增长约40%。值得一提的是,北京的上市项目规模普遍远小于香港,主因是上市企业多属发展较早期、更聚焦细分市场业务的公司。 今年在北交所上市的38家公司,包括精密设备制造商珠海南特科技(920124.BJE)、医疗诊断企业丹娜生物(920009.BJE),以及能源设备制造商长江能科(920158.BJE)。相比之下,科创板今年约有十多宗新股上市个案,创业板约30宗,但这两个市场的平均集资规模亦明显较大。 更加突显这场低调变革的是,北交所目前正审核172宗上市申请,数量分别是科创板(44宗)及创业板(34宗)的三倍以上,审计机构毕马威引述投行人士表示,愈来愈多希望加快上市进度的中小企业,正被北交所吸引,因其上市申请门槛在中国各大板块中最为宽松。 北京亦设有另一个交易平台——全国中小企业股份转让系统(新三板),但由于投资者准入门槛较高,导致成交稀疏、流动性偏低,长期难以吸引企业挂牌。 中国证监部门于2024年初大幅收紧上海及深圳市场的上市审批,当中尤以聚焦生物科技、半导体等“硬科技”的科创板最为明显,这亦是中国推动相关领域自给自足战略的一部分。 面对沪深市场高不可攀的上市门槛,不少企业转而寻求在门槛较低的北交所上市。随着等待时间拉长、耐性耗尽,已有数十家公司撤回在中国两大交易所的上市申请,改为转战北交所挂牌。 例如,山东海奥斯生物科技本月宣布,已聘请投行协助筹备在北交所上市。这家胶原蛋白肠衣生产商此前原计划在深圳上市。其他转投北交所的企业,还包括北京金万众机械科技、族兴新材、北京贝尔生物,以及金融科技公司赞同科技。 北京方面亦透过简化审核流程、公布涵盖更广泛申请对象的上市标准,以及推出改善市场流动性的措施,积极吸纳这类企业。 交易热潮 北交所的基准指数北证50指数,今年以来已上升逾40%,跑赢沪深300指数的18%升幅,以及香港恒生指数约30%的表现。随着散户与机构投资者纷纷进场,市场日均成交额较去年增加一倍以上,约达300亿元。华源证券指出,交易帐户数量已接近1,000万个,高于2024年底的760万个。 北交所之所以能够跑赢成立更早的新三板,部分原因在于其对投资者的准入要求较低。投资北交所的投资者只需具备不少于50万元的资产门槛,与科创板相同,且仅为新三板100万元的一半。 华源证券指出,随着上市与投资者之间可能形成正向循环,新股在北交所上市首日平均涨幅高达354%,明显高于上海市场的222%及深圳市场的206%。这种大幅上涨,部分源于交易所规则往往要求企业以偏低价格定价。不过,北交所新股表现明显优于沪深市场,仍反映出市场对这个较新的交易平台抱有更高的热情。 分析人士认为,北交所仍具备庞大成长空间,即使今年快速扩张,其整体规模仍未达到政府的期待。即便经历今年的爆发式增长,北交所的总市值仍不足一万亿元,仅为上海市场65万亿元及深圳市场43万亿元的一小部分。 方正证券预期,北交所将于2026年持续推进制度改革,以吸引更多上市申请并吸纳投资者。例如,公募基金公司料将在北交所推出ETF产品,为市场引入新增资金,而随着更多科创企业上市,养老基金及外资机构的参与度亦有望提升。 2021年9月北交所成立时,国家主席习近平曾指出,该所应成为“服务创新型中小企业的枢纽”。随着中美竞争加剧、全球第二大经济体的增长动能放缓,这一使命变得愈发迫切。同时,中国正制定涵盖2025年至2029年的新一轮五年规划,北交所有望在相关融资安排中发挥重要作用。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯,请点击这里

告别广告业务改做电商 千循科技盼借加密货币镀金

千循科技原以广告服务业务为主轴,如今正拓展电商及加密货币业务,允许用户在其二手电子产品交易业务中,以稳定币进行结算 重点: 千循科技推出PayKet平台,用户可通过稳定币在平台上进行支付结算,逐步淡出广告服务业务 今年9月,公司收购一家金融科技公司,借此开发以区块链技术为基础的新产品与新服务 梁武仁 或许可以这样说,千循科技有限公司(1640.HK)是近年中资上市公司转型潮中的一个缩影。这类企业往往迅速调整发展策略,抛下旧有业务,转而追逐当下最具市场热度的新方向。就千循科技而言,公司显然将未来寄望于虚拟货币相关应用。 上周五,正由广告服务业务转型为电商平台运营商的千循科技,通过推出一项全新的支付服务,进一步展现其最新的战略方向。该服务名为PayKet,主要用于二手手机交易的跨境支付结算,并采用稳定币进行交易。所谓稳定币,是与美元等现实世界资产挂钩的加密货币。此外,该产品亦提供多项有助简化供应链金融的功能,包含数字货币钱包服务。 在千循科技所在的中国内地,加密货币属于被禁止的范畴,但香港对此则采取相对开放的态度,尤其是稳定币。由于投机性较低,且顾名思义旨在维持价值稳定,稳定币在香港获得更高程度的接纳。香港于今年8月正式推出稳定币监管制度,而PayKet的相关服务极有可能正是建基于该监管框架之下。 PayKet的推出,距离千循科技同意以2,500万港元(约320万美元)收购 Web3金融科技公司Punkcode Technology,仅相隔三个月。公司由腾讯前员工创立,相关收购主要用于开发以区块链技术为基础的新产品与新服务。 随着业务重心由广告服务转向电商,千循科技正积极探索加密货币在实体交易场景中的应用。此前,公司亦于去年收购了一个用于二手电脑及其他电子设备线上交易的平台。在推进上述转型过程中,公司于今年初由原名瑞诚(中国)传媒集团有限公司,正式更名为现时的千循科技有限公司。 受到新电商业务带动,千循科技今年上半年收入按年飙升9倍至6.47亿元(约9,200万美元),其广告业务收入同期则出现收缩。不过,最近六个月电商业务亦在一定程度上拉低了千循科技的整体毛利率。同时,公司净利润的增幅与收入升势相若,但主要受惠于非经营性因素,其中大部分来自出售一家附属公司所录得的收益。令人鼓舞的是,上半年业绩显示,公司有望在多年以来首次实现全年净利润。 突破跨境支付痛点 稳定币及其他加密货币的一大优势,在于交易结算几乎可以即时完成,且成本低于使用美元或人民币等由国家发行的货币。千循科技表示,这将有助于减轻跨境支付过程中的各项“痛点”。根据投资加密货币初创企业的创投基金a16z crypto于10月发布的报告,稳定币在过去一年已被用于总值达46万亿美元的交易。 目前,千循科技每年处理超过100万部手机的海外销售业务,因此PayKet的用户基础有望快速扩大。同时,PayKet的应用并不限于二手手机交易的支付结算,公司计划将产品类别扩展至涵盖所有“3C”产品,即电脑、通讯设备及消费电子产品。 千循科技使用PayKet不仅作为支付结算工具,亦将其纳入布局供应链金融的重要一环。区块链及人工智能等新兴技术,能通过加快流程、提升透明度及更有效管理风险,为此类融资活动带来显著改变。 通过整合自研的物联网(IoT)智能仓储技术及用于价格预测的AI模型,PayKet为供应链金融提供信用中介服务。同时,该平台将库存商品数字化,并与智能合约结合,即储存在区块链网络上的数字合约。客户亦可将平台上的闲置资金用于理财功能。 公司在PayKet的公告中指出,该产品的推出,标志着公司已升级为数字货币金融科技服务提供商。公司亦表示,这是产品迈向成为“跨境贸易版财付通”的重要一步。财付通为腾讯旗下的跨境支付服务。 PayKet最终将透过多项服务所收取的费用,为千循科技带来新的收入来源,并有助加快公司由广告服务供应商转型的初步进程。在中国经济长期放缓的背景下,原有广告服务客户收紧市场推广开支,对公司传统核心业务构成压力,促使千循科技作出转型决定。在此期间,千循科技于截至2024年的连续三个年度均录得亏损。 同时,中国及全球多个国家的经济环境依然疲弱,意味着愈来愈多消费者可能选择购买二手电子产品,而非大手笔添置新机,从而推升对千循科技服务的需求。随着市场接受度提升,加上标准化流程与翻新能力的进步,一批新一代中国电子产品回收专业企业得以崛起,其中包括在美国上市的万物新生(RERE.US),以及已递表申请在香港上市的闪回科技。 为了在中国及海外市场开发二手设备交易相关的新服务,千循科技于今年2月通过发行可换股债券,集资约3亿港元。 投资者似乎看好千循科技的发展方向,推动公司股价今年以来上升约四分之一。目前其市销率(P/S)约为2,仍属相对温和,但已明显高于电商巨头京东(JD.US;9618.HK)港股的0.2倍,以及万物新生的0.5倍。该估值亦高于灿谷(CANG.US)的0.8倍,灿谷近期亦完成自身的转型,由汽车交易商转型为比特币矿企及高效能运算(HPC)中心营运商。 上述估值差距显示,投资者相信千循科技专注于价格亲民的二手电子产品,在当前经济环境下具备可行性。投资者可能亦看好公司进军以区块链与人工智能为基础的前沿金融服务。若公司能通过加密货币结算的便利性吸引更多消费者,将意味着其发展再向正确方向迈进一步,并为股价带来进一步上行空间。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯,请点击这里

电子商务

800万颗枕头撑起营收 亚朵迎来丰收年

受惠零售业务表现强劲,酒店营运商亚朵预期2025全年收入将增长35%,高于年初预测的25%增幅 重点: 亚朵第三季营收按年增长38.4%,并将全年营收增长指引由原先预测的25%上调至35% 平均可出租客房收入(RevPAR)在第三季仍持续下滑,但公司表示,随着“十一黄金周”七天假期表现强劲,相关情况有望改善 阳歌 对亚朵生活控股有限公司(ATAT.US)而言,2025年的成长故事要从一颗枕头说起。 这家高端酒店营运商于上周公布第三季业绩时表示,预期今年全年营收将增长35%,较年初预测的25%增幅大幅上调。推动这一增长的主要动力来自公司的零售业务,该业务让住客可透过亚朵的线上商城购买房间内所使用的各类产品。其中表现尤为出色的是寝具产品,包括枕头在内的床品销售成绩亮眼,成为零售业务增长的主要带动来源。 投资者普遍受到公司最新财报的鼓舞,带动亚朵股价在上周公布业绩后的五个交易日内上涨8.5%。分析师对该公司同样评价正面,目前追踪该股的19名分析师全数给予“买入”或“强烈买入”评级。在中国经济放缓前景不明朗的背景下,这样的一致看好可说相当罕见。 亚朵亦未能完全免受经济放缓影响,旗下平均可出租客房收入(RevPAR)在第三季再度按季录得下滑。RevPAR是业界最受关注的核心指标,结合房价与入住率表现。2023年受疫情后“报复性旅游”浪潮推动,亚朵及其同业的RevPAR曾录得强劲增长,但自去年起已开始转为收缩。 稍为令人鼓舞的是,今年以来,亚朵RevPAR的跌幅持续收窄,第三季按年仅下滑2.4%至371元,反映房价策略调整已开始带动入住需求回稳。与此同时,旗下定位于入门市场的“亚朵轻居”品牌表现突出,成功吸引重视性价比的消费族群。另一项正面讯号则来自中国十一黄金周假期期间,公司旗下酒店的RevPAR录得回升,相关成果预计将反映在第四季业绩报告中。 亚朵创办人兼董事长王海军在业绩电话会议上表示:“就酒店行业而言,第三季以来整体市场已呈现温和复苏。”他补充:“虽然旅游及休闲需求持续保持强劲,但行业同时呈现出热点快速转移及区域复苏不均的特征。”惟未有作出具体说明。 与中国多数面向消费者的行业一样,休闲与旅游产业在疫情期间遭受重创后,于2023年出现强力反弹,但在经济增速放缓的压力下,自去年起再度走弱。在此背景下,亚朵及部分同业透过积极扩张新酒店网络,部分延续了自身的成长故事。 第三季期间,亚朵新增开设152家酒店,截至9月底旗下酒店总数增至1,948家。该数量大致与公司上半年新增酒店总数相当,显示其开店节奏正持续加快。这股扩张速度预料将延续至第四季。公司在业绩电话会议上表示,对于实现年初订下“至2025年底营运2,119家酒店”的目标仍具“充分信心”。若要达成该目标,公司第四季须再新增171家酒店。 金枕头 受新酒店加速开业带动,亚朵第三季收入按年增长38.4%,增至26.3亿元(约3.72亿美元),较前两个季度有所提速。这使得公司首九个月累计收入按年增长35.5%,也正是公司将全年收入增长预测由原先的25%上调至35%的主要原因。 零售业务堪称公司推动营收强劲增长的“秘密武器”。第三季该业务收入按年激增76.4%,由去年同期的4.79亿元升至8.46亿元。相比之下,核心酒店营运业务的收入增速明显放缓,第三季按年仅增长25.5%,由去年的13.7亿元增至17.2亿元。随着零售业务快速扩张,其收入占比已由去年约四分之一提升至目前接近三分之一,在集团收入结构中的比重显著上升。 尤其是在寝具产品销售方面表现更为亮眼。公司表示,零售业务近期的畅销产品之一为“深睡记忆枕”,该产品上市后首25天即录得商品交易总额(GMV)达1亿元,自开售以来累计售出800万个枕头。 今年首九个月,公司零售业务收入按年增长75%,使公司有信心预测全年相关收入增幅将“至少达65%”。不过需指出的是,该项业务于2024年曾录得高达126%的增长,显示随着业务逐步成熟,增速很可能持续且快速放缓。 零售业务是亚朵的一大特色,也可能是让分析师高度看好公司的原因之一,因为其毛利率明显高于酒店主营业务。亚朵表示,第三季零售业务毛利率为52.7%,按年持平;相比之下,酒店业务毛利率按年上升1.3个百分点,至明显较低的37.3%。 在盈利方面,公司同期净利润按年增长24.6%至4.74亿元。相较收入增速,盈利上升较为缓慢,主要受非营运因素影响,包括税项开支增加。公司同时宣布派发本年度第二次股息,令全年派息总额增至逾1亿美元。 尽管分析师普遍看好该公司,但投资者的态度似乎较为分歧。即使亚朵股价今年已累升45%,其股票的预测市盈率(P/E)仍仅约20倍,远低于竞争对手华住集团(HTHT.US; 1179.HK)的35倍。华住的中国核心业务同样承压,第三季RevPAR按年下跌4.7%,但该公司同时拥有庞大的海外酒店资产组合,该部分业务多年受压后已开始出现复苏迹象,第三季RevPAR按年回升6.1%。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯,请点击这里

开店愈多投资愈重 新氧科技暂难靠“轻医美”翻身

医美平台新氧科技在积极拓展“轻医美”实体诊所后,营收虽持续成长,但其传统平台业务快速萎缩,拖累整体盈利能力 重点: 在开出首家“轻医美中心”仅两年后,新氧科技第三季近一半收入已来自快速扩张的连锁诊所业务 即使诊所收入于本季度录得三倍增长,公司另一半核心业务却大幅下滑,最终导致季度录得净亏损 谭英 在中国快速变动的美妆市场,短短数年往往就像过了一个世代。近期的新氧科技(SY.US)正是如此,公司从原本专注美妆社交与电商的平台业务,转型为经营全国最大规模的“轻医美”诊所连锁。然而,上周公布的最新季度业绩显示,这一转型让公司持续出现亏损,外界也开始质疑其“双轨业务模式”是否具备可持续性。 新氧科技于2023年8月在北京总部开设首家自营诊所,并此后迅速扩大布局。根据创办人兼董事长金星的说法,截至本月,公司已拥有42家轻医美中心,其中一家为加盟门店。 金星称,这也让新氧科技成为全中国规模最大的轻医美连锁品牌,公司有望在年底前达成50家门店的目标。他今年稍早也提出长期规划,未来8至10年内要在全国开出1,000家门店。 他表示:“未来我们会在严谨的策略下继续扩张医美中心网络,并透过更高标准的运营系统及更深的品牌价值,推动健康、可持续的增长。”他补充,新氧科技的新诊所截至9底已累计服务约60万人次。 这场转型显然正以极快的速度推进,但并非没有代价。随着新氧科技的线下诊所开始贡献营收,公司昔日的核心业务──为医美消费者提供的线上社群与内容平台──却持续流失动能。 投资者似乎认同这场转型的大方向,但仍未完全买单。尽管新氧科技的股价自今年初以来已累计上涨逾两倍,但公司公布最新业绩后的四天内,股价又下跌了23%,距离7月中创下的多年新高,更是蒸发了约一半市值。 公司未来走向,将决定投资者对其估值的态度。在第三季度的总收入中,来自其线下诊所的医美服务收入达1.84亿元,同比大增305%。但旧有线上社群的资讯与预订服务收入却下降34.5%至1.17亿元;此外,医疗产品与维护服务收入亦下滑25%至6,700万元。 加总各项业务后,新氧科技本季度录得总收入3.87亿元,较去年同期的3.72亿元增长4%。 随着新诊所开业步伐全面加速,公司本季度由去年同期的2,030万元净利转为亏损6,430万元。现金储备也下降约四分之一,从2024年底的12.5亿元降至第三季度末的9.43亿元。不过,以目前连锁扩张的速度而言,这样的现金消耗也在预期之内。 线上起家 要理解新氧科技当前的转型轨迹,有必要回顾其发展历史。2019年上市时,新氧科技仍是一家电商平台,用户可在平台上搜寻并预订医美服务,连接全国 300个城市、约6,000家医美服务机构,活跃用户超过100万人。 新氧科技于2013年成立时,本质上是一个整形美容相关的线上社群。2014 年,公司开始与医美医院与诊所合作,正式切入电商领域。医美机构成为公司主要收入来源之一,透过平台投放广告、获得预订流量,新氧也从中抽取佣金。 公司在早期便开始销售肉毒杆菌、玻尿酸等“注射类”医美产品。董事长金星的母亲是整形外科医师,而金星本人也曾在新氧App上分享自己施打瘦脸针、植发以及注射玻尿酸的经验。 金星创立新氧科技的初衷,是让人们能更轻松找到医美手术与相关产品的资讯,尤其当时中国经济高速成长,消费者对医美服务的接受度快速提升。2021 年,新氧收购了医院用医疗产品制造商武汉奇致。自2023年起,第三方注射产品与武汉奇致的医疗产品,已成为公司一项独立且规模可观的收入来源。 然而,公司目前的业务结构存在一定矛盾──原本依赖新氧平台导流、并为此付费的独立医师与诊所,如今却与新氧自营诊所形成直接竞争。从长期来看,这无疑是一项负面因素,因为这些独立从业者可能会对于与一个「同时身兼竞争者」的平台合作感到犹豫。 但自营诊所相较于与第三方合作,亦具备明显优势──新氧科技能以更高标准掌控服务品质。过去数年,中国医美行业出现大量小型诊所,其中不少服务品质参差不齐,也因此成为监管部门整治的主要对象。 金星近日接受彭博访问时表示:“随着我们提高门店密度,并将价格向韩国市场靠拢,我相信会有越来越多消费者选择在国内接受这些医美疗程。”他指出,新氧科技能保持低价,主要靠大规模采购策略,以及因品牌知名度高而能有效压低行销成本。 中国医美市场规模庞大且增速迅猛,其渗透率仍低于韩国、美国、巴西与日本。毕马威(KPMG)最新报告预测,市场规模将从2023年的3,115亿元,成长至2030年的1.3万亿元,几乎扩大三倍。其中约38%属于非手术类医美,即新氧科技的核心细分市场。去年新进入医美市场的消费者中,56.9%为21至30岁,另有22%介于25至31岁之间。 随着业务重心从线上服务转向线下诊所,新氧科技不再需要与中国互联网巨头竞争订单导流与预订类服务。但公司同时也面临新对手,例如朗姿股份(002612.SZ),近期收购北京知名丽都医院,并与医美公司普门等合作开发新产品。即便今年股价大幅上升,新氧科技的市销率(P/S)约为1.45,仍略低于朗姿的1.59。 新氧科技向过去的核心业务告别,未必是坏事;今年股价的大幅上涨显示投资者多半对此方向表达认可。然而,从线上平台转向更重资本、管理更复杂的线下诊所领域,过渡过程势必仍充满挑战与不确定性。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯,请点击这里

SY.US

新股选择太多了 “量化派”还是留给风险投资者吧!

“羊小咩”的母公司量化派,六次尝试申请上市均铩羽而回,近日再接再励,在港递交上市申请 重点: 今年首五个月录得盈利1.26亿元 净负债高达7.72亿元 刘智恒 还是那句,在香港资本市场吹起的新股热潮下,似乎什么公司招股也迎来疯狂认购,至于公司是否具投资价值,管得那么多,先炒为上。 中国消费领域的线上市场营运商量化派控股有限公司,乘香港市场炽烈下再递交上市申请,希望可以坐上这部上市列车,登上资本市场的大舞台,在债务沉重之际融资以支持公司前行。 量化派的两大核心业务分别是一站式消费平台“羊小咩”,及经营汽车零售O2O平台的“消费地图”。平台的商业模式是为商品及终端消费者提供撮合服务,功能包括商品展示、线上支付、订单处理及物流配送。 曾经六度计划进军资本市场的量化派,2014年由今年获选 “福布斯中国人工智能科技企业 TOP 50”影响力人物的周灏成立,当时主打的“信用钱包”平台,实际是P2P借贷(个人对个人的线上借贷模式),将金融机构、借贷企业及个人用户对接,量化派从中收取手续和服务费。 原本生意做得风生水起,可2017年政府大力监管网络借贷,2020年量化派只好由助贷平台,摇身一变为数字化解决方式提供商“羊小咩”。2022年又推出“消费地图”,通过发放政府消费券和商家补贴,连接本地商户与消费者,近年则转而经营汽车零售。 这番华丽转身并不容易,公司的业绩一度变得波动,2022年至2024年间,收入分别为4.75亿元、5.3亿元及9.9亿元。但在2022年录得亏损28.1万,之后两年分别有盈利364.3万元及1.47亿元。截至今年首五个月,收入4.14亿元,同比上升38.1%,盈利则大增261%至1.26亿元。 营销推广费用庞大 量化派的转型,从表面的数据看似乎尚算成功,但再看具体的财务,却让投资者有所保留。 公司的收入无疑是越做越大,但销售及营销费用从来也不少,甚至持续上涨。2022年才是4,792万元,2023年已上升至1.09亿元,增加127%,去年更暴增330%至4.7亿元,远高于去年收入的87%增幅。很明显,收入的增长,要靠庞大的推广及营销费用去推动。 再者,来自“消费地图”的收入持续下滑,由2022年的2亿跌至去年的3,281万元。今年首五个月更只有791.7万元,同比下跌43%,公司解释是因业务转型至4S汽车零售所致。至于来自广告的收入,由2022年的717万元跌至去年的304.8万元;今年首五个月收入,更从去年同期的224万元跌至12.3万元。 回报率低债务沉重 公司多项财务数据也不理想,股东权益回报率(ROE)十分低,2022年只有0.1%,2023及2024年更分别录得负0.3%及负14.7%,今年首五个月更扩大至负36.1%。 债务情况更不乐观,过去三年的流动负债高得有点吓人,2022年近15亿元,今年五月底止更升至近20亿元。公司已陷入负资产状况,2022及2023年均超过10亿元,到今年首五月底虽有所下降,但仍高达7.7亿元,情况让人担忧。 另外,应收账款净额由2022年的2.58亿元增至去年的6.38亿元,今年5月底止更增至7.43亿元。公司表示,至今年7月底止,已结清应收账款1.23亿元。纵是如此,公司应收账款仍然高达6亿元。 关联交易惹争议 不过,最大重点是这些应收账高企问题,原来部分来自一家小额贷款公司鹰潭广达,而这家公司实际由量化派的大股东周灏所控制,直至今年4月才将其所持份额出售。然而,临近上市才将其出售,免不了受市场垢病,特别是期间量化派更延长鹰潭广达的信贷期。 财务数据不大理想,未来业务发展也不容易,其消费平台模式,市场上有美团、京东及抖音等竞争,这些行业巨头不单拥有绝对的知名度、规模又庞大,用户粘性极强,特别是量化派的平台缺乏内容驱动及社交裂变的能力,想在市场上分一杯羹,实在是知易行难,反倒是一不留神,其市占率或被几家龙头瓜分。 因此,量化派这次重来纵能成功,投资者还是先观望,即使以短炒为目标也需多加注意,毕竟今天新股到港上市络绎不绝,股民要选择,实在多的是。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯,请点击这里

京东工业获中证监备案 距港上市一步之遥

这家中国领先的工业品采购B2B交易平台,上市申请已获中国证券监管机构备案 重点: 京东工业的港股IPO已获中国证监会备案,为上市铺平道路 按40亿至70亿美元估值区间测算,公司此次募资规模可能超10亿美元 阳歌 历经三年等待,电商巨头京东集团(JD.US; 9618.HK)旗下最新业务单元终临近上市。我们作此项研判的依据在于,中国证监会官网最新发布的备案通知书显示,京东集团旗下B2B平台京东工业股份有限公司(JINGDONG Industrials, Inc.)此前搁置的香港公开募股,已获境外发行上市备案,此类备案是中资企业赴海外(主要面向美国及中国香港)上市必须跨越的关键监管门槛。 中国证监会公告显示,京东工业计划发售2.53亿股普通股。公司2023年首次申报赴港上市,去年二度提交申请,今年3月又进行新一轮申报,但申请本月底即将失效,意味年底前公司很可能重新提交申请。 与聚焦消费者市场的国内电商企业不同,专注企业级产品服务的京东工业将为投资者提供差异化标的。相较于面向消费者的B2C模式,企业采购单笔交易规模通常更大。然而,大宗订单往往伴随更薄的利润空间。 京东工业正是典型例证,公司2024年毛利率仅16.2%,显著低于阿里巴巴(BABA.US; 9988.HK)同期的41%和拼多多(PDD.US)截至六月的全年58%的水平。这种差异也有助解释,为何阿里巴巴将其2007年上市的B2B业务“阿里巴巴网络有限公司”最终退市,此前该业务上市五年间股价长期低迷。 尽管如此,凭借庞大业务体量及中国市场规模优势,京东工业仍具相对吸引力。公司在MRO(指非生产原料性质的工业用品)工业品服务(涵盖办公清洁耗材及生产维保工具等)领域稳居行业龙头地位。据3月呈交的上市文件中第三方数据显示,其立足的中国工业品供应链市场规模,2024年达11.4万亿元人民币(约合1.6万亿美元)。 京东工业指出,2024年庞大市场的数字化渗透率仅6.2%,但预计2029年将升至8.2%。伴随数字化进程加速,公司深耕的中国工业供应链科技与服务市场规模,有望实现近10%的年均复合增长,从2024年的7,000亿元增至2029年的1.1万亿元。 虽未在3月的申报文件中披露具体募资目标,但本次IPO获得诸多重量级机构加持,美银、高盛及海通担任承销商,中信证券与瑞银出任财务顾问。据悉,2023年申报时拟募资10亿美元,考虑到当前香港IPO市场热况,若该公司提高募资额度也在意料之中。 重量级机构背书 2017年,京东工业自京东集团拆分,若成功上市将成为继京东集团、京东健康(6618.HK)、京东物流(2618.HK)及德邦股份(603056.SH)后第五家上市公司。京东曾于2020年推动旗下京东科技申报科创板,去年也为旗下产发业务提交类似方案,两项计划均未能成行。 估值方面,京东工业2023年通过3亿美元融资实现67亿美元估值,投资方包括红杉中国及阿布扎比政府主权基金Mubadala。 若此前成功上市,其估值大概率难以维持。然而,当前港股反弹叠加近年最活跃IPO市场窗口期,局面已明显改观。参照全球MRO龙头应用工业技术(AIT.US)与固安捷(GWW.US)当前约25倍市盈率及2.5倍市销率的交易水平,若京东工业适用相同估值倍数,依其2024年销售额及调整后利润测算,公司估值介于40亿至70亿美元之间。 相较于当前多数企业增长乏力甚至营收萎缩的整体环境,京东工业的财务状况相对稳健。其核心优势在于轻资产运营模式,主要采用客户需求归集后向供应商下单的机制,显著降低存货风险。这与京东集团主站B2C模式形成鲜明对比,后者需先行采购商品储备库存,再根据订单向消费者分批发货。 公司在申请文件中称,“该模式下,大量订单实现了供应端直发需求端。我们以轻资产的运营模式,打造了一个可扩展的业务,使我们能够以高效的方式快速扩大规模。” 京东工业的持续经营业务收入从2023年的173亿元增至2024年的204亿元,同比增长18%。虽然增速尚属稳健,但需指出,该增幅已较上一年度23%的水平显著放缓。 公司约94%的营收(去年占比)来自产品销售,其余为服务贡献。但服务对毛利润的贡献率明显更高,去年约占总量三分之一,反映出其毛利率远高于产品销售业务。不利因素是,过去三年服务收入停滞,所有营收增长均依赖产品销售提升,最终拉低整体毛利率。 尽管如此,公司盈利表现仍具相当吸引力,2024年净利润7.62亿元,调整后净利润达11亿元。对投资者而言,京东工业凭借其主导的市场地位,整体上看起来相对有吸引力。这些优势叠加当前港股IPO市场热潮,应可转化为强劲的市场认购需求,但投资者无疑将密切关注其最终定价策略。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯,请点击这里

AI/基础建设/资源

持续亏损的凯乐士 借机器人热申港上市

机器人已成为近年港股最受热捧的板块,相关企业蜂拥到港上市,主攻场内物流机器人设备的凯乐士亦已递交上市申请, 重点: 去年首9个月公司收入增长超过六成 公司位列中国物流机器人第五名,但业绩仍亏损 白芯蕊 自人工智能广泛应用后,机器人作为AI应用落地最大场景,故被投资者高度关注,浙江凯乐士科技集团股份有限公司近日在港递交上市申请。 凯乐士于2016年由谷春光及杨艳成立,谷春光为美国麻省理工博士,曾在A股上市公司九州通医药(600998.SH)担任首席技术官,杨艳过往曾在英飞凌中国工作,亦持有康奈尔大学电气工程博士学位。 目前谷春光与杨艳为凯乐士董事会主席及副总经理,谷春光连同一致行动人士,合共拥有凯乐士40.3%股权。上市前其他股东还包括中金旗下的两只基金、物流巨头顺丰控股、招商局集团旗下招商局先进技术、以及九州通医药等。 所谓场内物流,是指仓库、配送中心或工厂内材料和货物移动、存取和管理。截至2024年,全球场内物流市场已达2.3万亿元。 过往场内物流以人力为核心,但随着AI应用、硬件、物联网技术及综合软件系统等能力的提升,尤其机器人的出现,带动场内物流核心功能(包括存取、分拣和搬运)以及多领域应用效率大幅提升,令整个行业正经历日趋智能化的彻底转型,兼降低劳工成本,以及提升供应链的准确性。 物流机器人行业分散 据调研机构弗若斯特沙利文估计,受惠企业对物流效率及自动化需求日益增加,全球智能场内物流机器人市场规模从2020年的426亿元增长到2024年的1,183亿元(中国占全球市场的37.2%),预计到2030年将达3,441亿元。 中国内地现时约有100家智能场内物流机器人企业,凯乐士市场份额达1.6%,为行业第五位。至于行业龙头,市占率也只是4.6%,头五大企业市场份额只有12.6%,明显市场仍相当分散。 凯乐士核心产品线有三类,包括多向穿梭车机器人、自主移动机器人及输送分拣机器人。由料箱和托盘处理作业专用机器人组成的穿梭车中,以四向穿梭车灵活度最高,可全向前后左右移动,由于尺寸小及灵活移动能力强,故有效在货架内进行高密度库存处理。 至于自主移动机器人具有高精度、高效率特点,可适应高密度存储环境,能够直接与地面料箱及托盘无缝衔接,执行举升工作,满足料箱/托盘存取和搬运需求。 输送分拣机器人是通过机械臂和分拣装置,将货品快速分配至指定通道,以实现全天24小时不间断高精度作业。 据上市文件,凯乐士2025年首9个月收入为5.52亿元,同比升60.3%,营业额92.5%来自中国。另外,集团收入占比最大是多功能综合系统(使用多种专有和非专有机器人及部件部署的项目),占总收入73.3%,其次是单一功能机器人部署,占同期总收入24.8%。 业绩仍亏损 受惠总收入急增,带动凯乐士毛利增长,2025年首9个月毛利为9,141万元,同比升51.8%,当中多功能综合系统毛利达4,896万元,同比升129%,占总毛利53.6%,同时毛利率年增2.8个百分点至12.1%,但由于售后服务及其他的贡献显著减少,令总毛利率同比跌0.9个百分点至16.6%。 凯乐士业绩仍亏损,2025年首9个月净亏损1.35亿元,与2024年同期相若,主要受销售及营销开支、行政开支和研发开支上升拖累,尤其凯乐士筹组上市下,去年首9个月行政开支同比急增33.2%,达5,691万元。 幸而场内物流机器人发展空间仍大,市场估计全球2025年渗透率只有20.5%,加上凯乐士正加快海外扩张,而行政开支急增只因上市因素影响,属一次性问题,因此未来由亏转盈的机会不低。 参考本港上市的AMR龙头股极智嘉(2590.HK),目前市销率为10.6倍,市场估计去年收入有望超过30亿元,相比下预计凯乐士去年收入为10亿元内,故难以市销率10倍上市,一旦以此估值水平上市,料市场兴趣不大,投资者宜留意。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯,请点击这里

连年亏损股价飘忽 佑驾创新风险偏高值博率低

为力挽低迷的股价,自动驾驶解决方案供应商佑驾创新大股东近日频频出招,不但延长股份限售期,更密集增持股份 重点: • 过去4年公司累计亏损7.6亿元 • 上市1年已两次配股集资 刘智恒 去年12月15日,工信部公布“长安深蓝”及“北汽极狐”两款L3级自动驾驶车型的准入许可,分别可在重庆及北京指定区域开启上路试点。 一则消息燃起炒作自驾概念热,深圳佑驾创新科技股份有限公司(2431.HK)的股价更被引爆,短短4天涨近五成。 不过,回看佑驾创新股价,公司2024年12月底上市,定价17港元,挂牌后一度急升至去年3月的高位39.5港元,升幅132%。随后股价于高位回调横盘,直至去年11月,大股东的股份限售期将于年底届满,股价开始被抛售,短短一个月下跌六成。 股价波动未见盈利 直至近日,在市场追逐自驾股份气氛带动下,佑驾创新的股价才出现反弹,更乘势接连公布利好股价的消息。 1月5日公布,大股东与多位执行董事将去年12月17日届满的限售期顺延12个月,涉及股份约7,749万股,占已发行股数的18.4%。另外持有1,000万股的两名个人股东,亦承诺延长限售期半年。 与此同时,董事长刘国清于5及6日在市场增持共10万股,每股均价13.27港元,涉资约133万港元,占公司已发行股份0.02%。至于基石投资者地平线(9660.HK),亦于市场购入69万股。 接着,公司又披露,截至1月8日已于市场累计回购300万股股份,每股平均价14.94港元,涉及金额4,488万港元。 在政策刺激、大股东力撑及公司回购下,股价能否重拾升势?我们估计,在近日的自驾热潮中,佑驾创新股价有机会持续向上一段时间,甚至个别日子更有暴涨可能。然而,一切股价背后动力,还是要看业绩表现,暂时来说,佑驾创新的业绩未见有大突破。 首先,公司的业绩仍持续亏损,2021至2024年的亏损由1.3亿元增至2.16亿元,四年累计亏损7.6亿元。去年中,公司亏损非但未有收窄,反倒持续扩大40%至1.52亿元。 事实上,公司在上市时的文件披露:“根据我们目前的发展计划及管理层估计,预计2026年前不会产生任何净利润。” 很明显,佑驾创新2025年难言盈利,至于今年,暂时仍未見有明显扭亏为盈的端倪。 配售频频投资者出尔反尔 过去一年,佑驾创新的一些举措,亦大大影响投资者的信心。去年7月,公司上市只是半年,已急不可待以折让14.8%配售680万股,每股作价23.26港元,集资净额只有1.55亿港元。到去年11月,又以折让近10%配售1,401万股,每股作价14.88港元,集资净额亦只是2.04亿港元。 上市一年两次配股,明显是对资金有一定需求,因此在未来的时间,公司很有可能会持续于市场集资,对股价表现将构成无形压力。 值得注意一点,在首次配股前一周,持有3,109万佑驾创新股份的基石投资者康成亨国际承诺,将去年6月25日届满的限售期延长三个月,并在原禁售期届满后九个月,不减持超过310.9万股。 然而同年8月,公司又发通告,因康成亨国际自身资金需求,将减持量提升至932.7万股。这下出尔反尔令市场人士议论,质疑为何康成亨国际在配售前几天作出承诺,个多月后又反悔。 上市半年即换核数师 此外,去年7月公司突公布更换核数师,由罗兵咸永道转为容诚(香港)会计师事务所。公告简单解释:“考虑公司目前的业务营运状况及对未来审计服务的需求,决定不再续聘罗兵咸为核数师。” 这一转变,令市场摸不着头脑,毕竟罗兵咸属国际大行,何解上市只是半年就作出更换。 即便近日大股东藉增持以表示对公司信心,但数量只是区区十万股,涉资百多万港元,代表性一般,似是展示姿态多于实际。 至于公司斥资逾4千万港元回购股份,更令人不解,个多月前才集资2亿港元作发展L4无人车业务,现时却以现金回购股份,回购均价14.94港元更较配售价高,究竟公司的算盘是怎样计算? 别忘记,康成亨国际在今年3月前可售最多9百多万股,个人股东及大股东限售期分别在今年6月及12月届满,即是年内股价随时有机会出现沽压。加上有康成亨国际反悔的先例,现时各方的承诺,最终会否有改变则不得而知。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯,请点击这里

2431.HK

中芯、华虹回购政府投资 半导体整合潮方兴未艾

中国两家领先的芯片制造商中芯国际与华虹半导体上周相继宣布,将收购旗下非全资附属公司中由政府背景投资者持有的股份,显示中国半导体产业的整并进程正在加快 重点: 中芯国际与华虹半导体正透过买断政府持股的方式,整合旗下资产所有权,借此消除利润分成机制,并降低集团内部晶圆厂间的竞争 中国政府主导的半导体投资策略成效参差不齐,既有成功的投资退场案例,也有重大的投资失败,例如武汉弘芯项目的崩溃 陈竹 当半导体产业参与者过多、资本配置效率低下,全球巨头竞争压力持续升高时,该如何应对?对中国而言,答案很明确:整并。 这种政策取向的最明确讯号出现在上周,中国两大芯片制造商、合计占全球晶圆代工产能逾7%的中芯国际集成电路制造有限公司(0981.HK;688981.SH)与华虹半导体有限公司(1347.HK),几乎在同一时间宣布,将收购政府投资基金在其核心附属公司中持有的少数股权。 这两宗交易的共同点在于,被买断的少数股东包括同一个核心投资者——中国国家集成电路产业投资基金(俗称「大基金」),以及多个地方政府投资平台。两项高度相似的公告几乎同时出现,显然并非巧合。随着产业参与者日益拥挤,这些国有背景基金也需要回收部分资金,用于下一轮投资部署。 政府基金先行投入、扶植新项目成长,待企业成熟后再行退出,正是北京多年来打造半导体产业的既定模式。此次中芯国际与华虹半导体的交易,正好展现这套模式运作最顺畅的一面,也就是早期由国家资本协助建立本土龙头,随后在估值提升后退出,回收可观收益,再投入下一代技术的培育。 中芯国际与华虹半导体的发展历史,都早于这套产业投资策略正式成形前。而在高度定向、政策主导的芯片投资年代,实际运作并非总是如此顺利。中国半导体产业同时背负着大量失败项目与投资失利的包袱,资金被困在表现平平的企业中,这些问题正是整并变得迫切的重要原因。相关挑战稍后将进一步讨论,在此之前,先来更仔细看看中芯国际与华虹半导体这两宗交易,以及其背后的推动因素。 中芯国际于上周一公布的交易,核心标的是其附属公司中芯北京。该公司运营一座采用先进技术的12吋晶圆厂。根据公司公告,中芯国际将以406亿元(约58.1亿美元),向包括大基金在内的多名卖方,其中亦包括两个北京市属投资平台,收购中芯北京的49%股权。 华虹半导体在两天后公布的交易,路径几乎如出一辙。华虹将收购上海华力微电子额外38.4%的股权。上海华力微电子在上海营运两座12吋晶圆厂,而此次交易涉及其中一座厂房的股权,对应估值为83亿元。交易涉及四名卖方,包括上海集成电路基金、国家集成电路产业基金二期,以及国投先导基金。 不同于中国芯片产业中不少企业,中芯国际与华虹半导体都有能力承担这类买断交易,原因在于两家公司本身已相对成熟,均拥有约20年的发展历史,同时具备稳定的现金流,以及良好的信贷条件与资本市场融资能力。 成效参差 中芯国际与华虹半导体均计划主要透过发行新股来为收购筹措资金。在两家公司股价接近多年高位的背景下,这样的做法相当合理。对于选择退出的投资者而言,这类交易几乎可以确定带来可观回报。 对中芯国际与华虹半导体而言,这两宗交易在策略层面的意义并不相同。中芯国际的核心考量在于利润整合。尽管中芯北京早已为母公司贡献收入,但该附属公司接近一半的利润仍流向少数股东。随着收购其余49%股权完成,中芯国际将可全数纳入旗下10座晶圆厂中,最具盈利能力之一的产线收益。 华虹半导体的逻辑则略有不同,其收购的资产,过去一直与华虹自有的上海主力晶圆厂形成直接竞争。此次整并不仅消除了集团内部的竞合关系,也让华力的收入全面并入华虹帐目,预期将带来营收的显著跳升,并改善整体盈利能力。 这也让讨论再次回到北京长期以政府资金推动产业发展的策略本身。从逻辑上看,这套做法并非没有道理,晶圆厂属于高度资本密集型产业,初期投资庞大且折旧压力沉重,因此在早期阶段由政府资金介入扶持,确实有其合理性。 但过往经验也显示,这套策略同样可能造成巨大的资源浪费。规划失当的项目往往与成功的案例同时出现,一同竞逐政府的大额补贴。其中最具代表性的反面案例,便是武汉弘芯半导体。该项目在启动时曾立志成为中国最先进的晶圆厂之一,最终却在2020年宣告破产,烧掉超过150亿元,却从未生产出任何一颗可商用的芯片。 较近期的案例显示,这类失败其实并不少见,只是曝光度相对较低。2019年在上海启动的梧升电子项目,原本规划总投资超过180亿元,建设期为五年,但不到三年便全面停摆,该公司并于去年申请破产,期间从未展开具实质意义的量产。 对整体中国半导体产业而言,历经多年由政府资金推动的快速扩张后,幸存企业之间已具备高度整并的成熟条件。成立于2014年的国家集成电路产业投资基金(「大基金」)一直是关键推手,其一期募资1,387亿元,二期募资2,000亿元,并于2024年完成第三期3,440亿元的募资。 如今,整并浪潮已全面扩散,不仅限于芯片制造领域,亦延伸至芯片设计、材料、设备制造,以及EDA工具等各个环节。 去年9月,大型晶圆制造商沪硅产业(688126.SH)宣布,计划全资收购旗下三家附属公司。早于三个月前,半导体设备龙头北方华创(002371.SZ)则以310亿元,向两家国有背景投资者收购竞争对手屹唐半导体17.9%的股权。 整并速度正持续加快。根据数据分析机构IT桔子统计,中国去年截至9月共录得93宗半导体并购交易,较前一年同期的70宗增加33%;相关交易总额估计达549亿元,按年增幅接近五成。 在这些交易背后,政府角色清晰可见。于扩张阶段投入资金的国有背景基金,现正承受明显的退出压力,需将回收资本重新配置至新的政策重点领域。 然而,并非所有整并尝试都能顺利完成。较具代表性的案例,是AI芯片与CPU设计商海光信息与服务器制造商中科曙光之间的合并案。该交易于去年6月宣布,但至12月最终告吹,双方指出,交易规模过大,以及多方协调难度过高,是主要原因。 尽管存在上述挫折,今年半导体产业的整并浪潮几乎可以确定仍将持续。这是一场必要的产业演进,反映北京在中美科技竞争加剧的背景下,推动半导体全产业链自给自足的战略方向。问题已不再是整并是否会发生,而是哪些企业将成为主要整合者,进而成为中国对标台积电(2330.TW; TSM.US)、三星(005930.KS)及高通(QCOM.US)等全球巨头的关键力量。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯,请点击这里

从激光切割机市场突围 xTool瞄准香港资本市场

激光切割机及激光雕刻机龙头xTool,投资方包括腾讯与红杉中国,承销商则是摩根士丹利 重点: 激光切割设备制造商xTool已申请在香港上市,受惠于直销模式省去高成本中介,公司得以维持获利能力,并保持较高毛利水平 2024年录得亮眼增长后,公司核心产品的激光切割机及激光雕刻机于去年首九个月的销量出现下滑 阳歌 谈到新股上市,科技公司总喜欢主打自身的尖端技术。于元旦当天向港交所递交上市申请的xTool Innovate Ltd.,在这一点上确实有其独到之处,它本身正是全球领先的激光切割机及激光雕刻机制造商之一。 在这个仍属新兴的细分市场中,公司看来具备不俗竞争力。xTool表示,其在全球激光雕刻机及激光切割机市场的市占率接近过半,达到47%。相关产品在技术原理上与3D打印机相近,但用途更为聚焦,主要用于切割与雕刻,而非直接制作成品。 xTool的一大卖点,在于其豪华的投资人阵容,包括互联网巨头腾讯,以及前身为红杉中国的红杉(HongShan)。此外,国际投行巨头摩根士丹利亦是此次上市的两家联席保荐人之一,显示来自国际投资者的需求料将相当可观。这在一定程度上,或与公司收入高度来自海外有关,去年约85%的收入来自美国及欧洲市场。 对投资者而言,最值得警惕的讯号,是公司去年收入增速突然明显放缓,背后原因很可能与市场竞争加剧有关。 整体而言,xTool的基本面仍然相对稳健。公司同时具备盈利能力与充裕现金,显示其上市并非出于迫切融资压力。截至去年9月底,公司持有现金11.4亿元(约1.63亿美元),较一年前的5.69亿元大幅增加;而在去年底由腾讯领投的最新一轮融资中,公司再引入2亿美元资金,使现金实力进一步提升。 公司主要以直销方式,将产品销售予消费者及中小企业,使其能避开经销商及电商平台等中介环节,毛利率明显优于部分同业。去年首九个月,xTool的毛利率达56%,相比之下,瑞士竞争对手Bystronic(BYS.SW)为46.6%,而中国的大族激光(002008.SZ)仅为32.1%。 xTool的故事中,还有一个颇具特色的元素,即其Atomm线上社群平台,让用户开放自己的工作室甚至住所,为其他人提供现场示范。公司在上市文件中指出:“这些由社群主导的空间,成为本地创意与教育的枢纽,透过将用户转化为用户主理人,进一步提升我们的品牌形象。”随着高科技产品与服务竞争日益激烈,这类社群经营模式正变得愈发重要,不仅有助提升用户忠诚度,也能透过口碑效应吸引新客户。 激光切割机及激光雕刻机制造商的估值水平差异不小,瑞士Bystronic的市销率(P/S)仅约0.79,而汉族激光则达2.44。若按约3倍市销率计算,并假设市场愿意因其高毛利与庞大市占率给予溢价,xTool的估值可达约10亿美元,届时将跻身科技“独角兽”行列。 大器晚成 xTool于2013年成立,创办人王建军当年仍相当年轻,出身自航空器设计领域。不过,公司真正找到目前的业务方向,则要到2021年推出首款激光雕刻与刻印产品之后。此后发展迅速,迅速弥补早期空窗期,如今已成为亚马逊美国站销量名列前茅的品牌之一,产品售价多介乎1,000至1,800美元。 如前所述,第三方电商平台在xTool整体销售中的占比并不高。去年首九个月,相关渠道仅占总销售额的21%,较2023年的32% 明显下滑。同期,来自公司自营网站的销售占比升至61%,高于2023年的53%,另有18%来自线下渠道。 自营网站销售占比持续上升,显示公司在打造用户社群方面的投入正逐步产生效果,透过减少中介环节,有助于压低销售成本。 目前美国市场占xTool销售额约55%,低于2023年的62%,反映其地区销售结构仍在调整中。公司亦面临美国前总统特朗普对中国产品加征关税的风险,尽管相关关税措施仍随中美谈判进展而反覆变动。不过,xTool在泰国设有生产基地,虽规模明显小于中国的主要工厂,但仍提供一定缓冲空间。此外,公司亦透过部分设于海外的第三方代工厂,保留一定营运弹性。 随着销售规模快速放大,公司2024年收入按年大增70%,由2023年的14.6亿元升至24.8亿元。不过,成长动能在去年明显放缓,2025年首九个月收入仅按年增长19%,由前一年的15亿元升至17.8亿元。 更令人忧虑的是,公司以激光为基础的个人创意工具及配件,于最近一个九个月期间内的实际销量,由前一年的85,900台下滑至71,900台。xTool透过提高产品售价,稍微缓解收入压力,亦借由去年推出全新激光打印机产品线,弥补部分流失的业务。公司将销量下滑归因于产品推出时点,以及部分型号停产所致,但核心产品销量出现下跌,整体观感仍难言理想。 尽管存在上述隐忧,公司去年首九个月仍录得8,310万元盈利,按年增长58%,高于前一年同期的5,260万元。公司亦在去年达成另一个重要里程碑,总资产首次超越总负债,资产净值转为正数。 整体而言,凭藉稳健的盈利能力及在激光切割与激光雕刻领域的领先地位,xTool的基本面仍偏向正面。不过,若希望争取较高估值,公司仍须化解市场对其核心产品销量放缓的疑虑。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯,请点击这里