自駕概念當紅 承泰科技搶灘登陸港交所

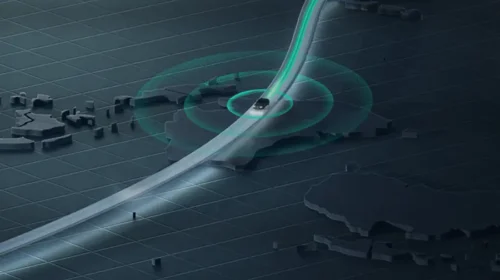

毫米波雷達龍頭承泰科技計劃來港上市,創辦人曾任職華為 重點: 上半年收益大增464%,惟業績仍見紅 客戶過份單一,正積極擴大客戶群 白芯蕊 自動駕駛越來越普及,除用攝像頭及激光雷達輔助外,毫米波雷達也是主要零件之一,內地第三大車載毫米波雷達供應商深圳承泰科技股份有限公司,近日刊發上市申請文件,盼趁近期香港科技股熱潮,尋求在港交所掛牌。 承泰科技於2016年成立,由曾在華為任職的陳承文與在汽車電子開發行業超過20年經驗的周珂創辦,2020年集團開始批量交付乘用車型的角雷達,2021年更成為一家德國汽車企業指定供應商,2022年則奪得內地一家領先OEM指定供應商訂單。 在業務發展過程中,承泰科技已引入多位投資者,包括A股上市的寧波杉杉(600884.SH)持股的杉創中小微,以及新雷能(300593.SZ)等,目前大股東是主席陳承文,持有承泰科技15.48%股權。 集團主要產品為毫米波雷達,該產品屬非接觸式感測器,通過無線電波發射訊號,隨即作出接收和處理,用作發現目標兼測定相關物體空間位置、移動方向、速度、距離以及形狀特徵等。 雖然一般自駕汽車已裝上攝像頭及激光雷達等,但毫米波雷達能在全天候運行,加上抗干擾性強,同時穿透性佳,配合成本越來越平,因此成為目前感知系統的重要組成部分。 整體上,毫米波雷達產業鏈分上、中及下游,上游主要以零部件為主,包括射頻前端組件(MMIC)、數字訊號處理器(DSP/FPGA)、PCB板、天線及控制電路等,中游是毫米波雷達系統設計和製造,下游則主要用於在智能駕駛、交通安全、機器人、低空經濟等應用。 據調研機構灼識諮詢指出,毫米波雷達正處快速增長階段,該市場在2020年規模只是178億元,但到2024年已達291億元,即相當於複合增長13.1%,主要驅動來源是汽車智能駕駛應用,隨著智駕普及,料到2029年整個毫米波雷達市場規模將增至630億元人民幣,即複合年增長率達16.7%,絶對不容忽視。 智駕滲透率增利銷售 特別是毫米波雷達產品成本降低,令中低價位車款智駕滲透率大幅提升,加上政策支持和消費者需求殷切,在單一感測器在複雜或極端場景下,常常存在性能局限,易產生感知盲區,由於感知系統是智駕不可或缺的組成部分,涉及毫米波雷達、攝像頭、超聲波雷達和激光雷達,因此具有互補性,提升智駕安全度,減少意外發生。 至於承泰科技已建立多款毫米波雷達產品,滿足從L0至L2+級智駕需求,亦已在乘用車及商用車應用,涉及前向雷達及後向與側向雷達。集團在2025上半年收益為5.39億元,按年大升464%,主要受惠前向毫米波雷達與角毫米波雷達銷量按年分別大增351%和1,134%,也令毛利急升182%至7,451萬元。 不過,集團2025上半年仍要見血,錄得虧損1,443萬元,主要是貿易應收款項及其他應收款項要撥備422萬元,以及一般與行政開支大增197.2%,因薪金及花紅、開支及股份付款增加所致。 比亞迪佔收入逾九成 此外,承泰科技大部分收益來自單一客戶,據申請上市文件披露,2022年、2023年、2024年及2025上半年,約佔該公司總收益的81.9%、91.3%、93.6%及97.4%。據網上媒體報道,該單一客戶是電動車生產商比亞迪(1211.HK; 002594.SZ)。 為避免客戶過份單一的風險,承泰科技表明正積極探索與汽車業合適的OEM客戶,尋求合作機會。上市申請文件提到,承泰科技與中國前十大OEM中的九家建立業務往來,包括技術交流、簽署保密協議、產品測試或供應商資格,同時計劃進軍其他行業,包括高精度工業測量及低空經濟等,以分散過份單一客戶風險。 整體來講,參照自駕零件龍頭公司禾賽科技(2525.HK, HSAI.US),市場預期2026年預期市盈率為40倍,至於承泰科技也表明短期虧轉盈機會大,因此一旦低於2026年30倍預期市盈率掛牌,股價將有望走高,若高於2026年40倍掛牌,股價潛水機會較大,畢竟承泰科技客戶過份單一,與禾賽比較,規劃也較細,故未必能承受太高估值。 欲訂閱咏竹坊每周免費通訊,請點擊這裏

進軍中東股價急升 摯達估值不便宜

股東包括比亞迪的摯達科技主攻充電樁,近日公有將進軍中東,股價一度炒高 重點: 摯達科技是內地最大充電樁企業,計劃進軍沙特市場 業績續虧損,股價已較招股價高200% 白芯蕊 隨著電動車逐漸取代燃油汽車,相關的電動車零件商業務亦急速發展,汽車充電樁就是其中一環。中國排名第一的汽車充電樁生產商上海摯達科技發展股份有限公司(2650.HK),10月初才在港交所掛牌,最近已宣布進軍中東的沙特阿拉伯地區,消息公布翌日,股價更一度炒高8.7%。 集團於2010年11月由目前董事長黃志明成立,2015年成立附屬公司摯達中鼎,主要從事智慧家用電動汽車充電樁及配件生產。2021年開始拓展海外,2022年9月底改為股份有限公司,更引入A股公司安徽中鼎、比亞迪(1211.HK, 002594.SZ,BYDDY.US)及上海中電投等。 電動車產業不單在內地興旺,連產油國龍頭的沙特阿拉伯也大力發展,更與主攻電動車充電樁的摯達緊密合作。擎達公布,與沙特阿拉伯企業Saudi Controls Ltd,簽署過億元銷售訂單,雙方在未來5年內合作,摯達將供應多款交流及直流電動汽車充電樁產品。 沙特拓新能源車生態 沙特作為中東地區經濟最強勁國家之一,能源轉型和環保政策正快速推進,尤其在2030願景戰略框架下,當地政府致力減少對石油等黑色能源依賴,更已規劃到2030年投入至少390億美元,發展新能源汽車生態系統,包括大規模建設電動車充電樁等核心基礎設施。 除沙特外,中東地區機會處處,2024年中東家用電動汽車充電樁銷量10.64萬台,預計到2029年將大幅增至87.2萬台,相當於複合增長52.3%,不單遠高於全球平均(20.3%),也是僅次東南亞(64.9%),成為全球第二大電動車複合增長最強地區。 另一方面,集團稱在中國家用電動汽車充電樁市場排名第一,家用電動汽車充電樁銷量在內地市佔率達13.6%,全球份額達則達9%,其客戶主要是汽車製造商、零售客戶及分銷商,當中首五大客戶佔集團總收入53.5%,來自最大客戶的收入達17%。據內媒報道,其最大客戶便是股東之一的比亞迪。 海外均價遠高內地 雖然向汽車製造商銷售數量大,但平均售價卻較低,集團今年第一季向汽車製造商銷售量合共8.5萬套,平均價為721.9元,不單對比去年同期直銷12.5萬套少,也較直銷的均價780.8元低7.5%。另一方面,產品銷售海外平均價格也較內地高,海外與內地產品均價在今年第一季為1,089.3元和723.7元,意味海外產品均價高內地達五成。 此外,摯達銷售也受到季節性因素影響,尤其中國汽車行業通常在第四季進行促銷,令電動汽車購買量增加,同時也會推動對充電樁及相關的服務需求,因此每年第四季的收入會較高。 值得留意是集團業績仍未虧轉盈,當中2024年虧損2.39億元,按年擴闊308%,今年截至3月底止首季仍未止血,虧損1,705萬元,但按年收窄45.8%。 搶攻機器人業務 要改善業績表現,摯達科技應與電動車企業一樣,要加快海外發展,畢竟海外銷售均價遠比內地高,集團首季海外收入只3,213萬元,僅佔同期總收入2.17億元的14.8%,故仍有大力發展空間。 此外,摯達科技也搶攻機器人業務,首季已交付10台電動汽車充電機器人。集團透露該業務毛利率達30%,高出電動汽車充電樁約20%的毛利率10個百分點。摯達科技判斷自動電動汽車充電機器人在車能互動中擔當重要角色,例如取得實時數據高效管理充電設施,實現充電排程,摯達估計2024年至2029年公司的複合年增長率為191.3%,料到2029年可達90.2萬台。 整體來說,充電樁作為電動車行業必需品,概念亦獨特,奈何集團仍未錄得盈利,加上公布與沙特合作消息,股價已大幅炒上,現股價較上市價66.92元高出200%,已透支潛在利好因素,相信要業績大幅改善才能撐起股價。 欲訂閱咏竹坊每周免費通訊,請點擊這裏

簡訊:中國第二大電容器薄膜製造商 海偉電子首掛半日跌15%

超薄電容器薄膜生產商河北海偉電子新材料科技股份有限公司(9609.HK)周五在香港掛牌上市,低開5.4%,中午休市報12.09港元,跌15.34%。 公司公布,是次全球發售3,545萬股H股,發售價14.28港元,集資淨額4.52億港元(5,800萬美元)。香港公開認購獲得5,425倍超額認購,國際發售獲5.11倍超購。基石投資者匯興麗海認購1,512.9萬股,佔發售總數42.67%。上市前投資者比亞迪持有606.37萬股。 海偉股份是一家電容器薄膜製造商,根據灼識諮詢資料,以2024年電容器基膜銷量計,海偉股份是中國第二大的電容器薄膜製造商。薄膜電容器廣泛應用於新能源汽車、新能源電力繫統、工業設備及家用電器等領域。截至5月底止的五個月,公司收入1.62億元,按年跌3%,同期利潤按年跌4.5%至3,135萬元。 公司擬將所得款項淨額中,約82%用於進一步擴大產能,計劃在中國南方建設生產電容器基膜的新生產工廠;約5%用於提升研發能力;約3%用於銷售及營銷活動;及約10%用作營運資金及用於其他一般企業用途。 李世達 欲訂閱咏竹坊每周免費通訊,請點擊這裏

簡訊:比亞迪上月銷售按年下跌12%

電動車製造商比亞迪股份有限公司(1211.HK, 002594.SZ)周日公布銷售數據,十月份售出441,706輛新能源車,按年下跌12%,其中插電式混合動力汽車只有214,297輛,按年大跌45%。 今年首十個月,公司累計售出3,701,852輛新能源車,按年上升13.88%,當中純電動車銷售理想,累計售出1,828,462輛,按年上升34.5%,但插電式混合動力汽車則下跌2.7%至1,827,256輛。 另外,商用車上月的銷售按年大升128%至4,850輛,今年首十個月累售46,134輛,同比大增2.4倍。 周一比亞迪平開報100.6港元,公司過去一年股價由高位下跌36%。 劉智恒 欲訂閱咏竹坊每周免費通訊,請點擊這裏

東風蛻變嵐圖 藉上市力衝電動車市

老牌車企龍頭東風汽車通過私有化,將旗下新能源品牌嵐圖分拆上市,以增強在新能源車市的競爭力 重點: 嵐圖今年首七個月同比扭虧為盈 公司年初至8月累計銷售8萬輛車 劉智恒 孫中山先生有次路過錢塘江,目睹滾滾的江水感到震動不已,仿如人類歷史的進程,遂大筆一揮,寫下千古之句:「世界潮流,浩浩盪盪,順之者昌,逆之者亡。」 商業社會又何嘗不是,新能源汽車的崛起,逐漸替代傳統汽車,新能源乘用車在中國的滲透率從2020年的5.8%,急升猛進至2024年的44.4%,預計到2029年將進一步升至82.0%。 傳統車企若不求變,只能面臨被淘汰命運,老牌龍頭車企東風汽車(0498.HK, 600006.SH)深明此道,不能再靠吃老本,需變身求存。近期東風母企東風公司透過吸收合併,一方面將東風汽車私有化,同時將旗下電動車品牌嵐圖汽車股份有限公司,透過股份分派形式分拆上市。 講到嵐圖,要數到2018年,當年東風公司意識到汽車業的轉變,著手啟動東風56號項目,主力研究新能源汽車。到2021年嵐圖正式成立,名字取「藍圖」諧音,象徵美好的規劃和前景。 借東風 嵐圖借助東風的56年造車技術及資源優勢,通過科技創新,短短幾年已推出四款系列,包括中大型SUV的嵐圖FREE、MPV的嵐圖夢想家、中大型轎車嵐圖追光,及中型SUV的嵐圖知音。 過去三年,嵐圖分別售出19,409輛、50,285輛及80,116輛新能源汽車。今年截至8月底,累計售出80,185輛。 據灼識諮詢, 2022年至2024年期間,嵐圖的銷量複合年增長率103.2%,是第三快增速的中國高端新能源汽車品牌。 銷售日增下,嵐圖在2022年至2024年的收入分別為60.52億、127.49億元及193.6億元;今年首7個月的收入更達157.82億元,同比增長90%。期內毛利率亦由2022年的8.3%,提升至今年首七個月的21.3%。 伴隨收入大增及毛利率提升,公司終扭虧為盈,今年首七個月錄得4.79億元盈利。乘著期內業績改善,加上近期香港新股熱,東風把握時機讓嵐圖登上資本市場的舞台。 下好棋 東風這一著不失為一步好棋,新能源車勢將主宰未來汽車市場,若嵐圖仍在東風這類舊經濟企業底下,估值肯定會受拖累,甚至被長期低估。若能獨立分拆上市,投資者對嵐圖的看法不一樣,有利於提升其在資本市場的價值。 東風汽車私有化,將舊的業務剝離,公司可將資源集中於分拆後的新能源汽車業務上;而嵐圖亦擁有一個獨立的融資平台,可助力未來研發及業務發展。 再者,嵐圖以自家品牌獨立上市,打著新能源汽車旗號,有助於提升品牌形象及增強知名度,更對海外拓展及國際化有一定幫助。 競爭烈 不過,嵐圖目前的前景仍不太明朗。單就公司的汽車銷售量,與多家新能源車企仍有段距離。今年首八個月,蔚來(9866.HK, NIO.HK)累計交付16.6萬輛、理想(2015.HK, LI.US)交付26.3萬輛、小鵬(9868.HK, XPEV.US)交付27.2萬輛、零跑(9863.HK)亦近32.9萬輛,更別說領頭羊比亞迪(1211.HK, 002594.SZ)的286萬輛。相比下嵐圖只售出8萬輛,實難項一眾對手之背。 要知道,嵐圖在東風汽車的關係下,有相當銷量是來自大企業客戶,單以一般零售客戶來說,暫時仍遠遠落後於一眾新能源車企。 缺個性 雖然嵐圖一直標榜其產品外型,現實卻是毀譽參半,市場時有批評聲音,指嵐圖缺乏辯識性,始终没有爆款车型。公司引以為傲的夢想家,就被指車型有點笨拙;至於轎車系列的外觀,被指毫不出眾,若與小米(1810.HK)的電動車比較,更是大為遜色。…

奇瑞衝出IPO起跑線 極需展現長期價值

這家中國領先的汽車出口品牌於9月25日掛牌上市,融資逾10億美元,其股價在前三個交易日內累計上漲4% 重點: 奇瑞股票自上周IPO以來取得穩健開局。與其國內最大競爭對手相比,市盈率仍有上升空間。 維持高增速將成為這家車企的首要挑戰——正是這種增長態勢使其躍居中國汽車出口榜首,並成為今年國內第六大新能源車銷售商 陽歌 奇瑞汽車(9973.HK)以發行價區間上限定價成功募資逾10億美元,成為今年全球最大車企IPO,市場為之振奮。而現在考驗真正來臨:作為中國本土汽車出口領頭羊,奇瑞必須持續向長線投資者證明,為何其仍是在國際巨頭與本土勁敵混戰的全球汽車紅海中的優質標的。 估值維度顯示,投資者已給予公司較強信心。但著眼長遠,奇瑞須維持令人艷羨的增長動能——近期的出口規模對增長貢獻很大。在中國市場飽受產能過剩與激烈競爭困擾的態勢下,隨著利潤率承壓,公司還需證明能實現長期盈利。 年內出口量突破關鍵臨界值——佔比超總銷量一半——已成為奇瑞持續實現強勁雙位數增長與盈利的重要支撐。作為中國最早出海的車企之一,公司自2003年起穩居汽車出口榜首。但本土競爭對手亦在全力拓展海外市場,意味著中國車企的海外角逐將日趨白熱化。 奇瑞股票上周四登陸港交所首日收漲3.8%。此次上市共募資91.5億港元(11.8億美元),獲得本地與國際投資者踴躍超額認購。 上市三天後,該股收報32.02港元,較30.75港元發行價上漲4.1%,對應市值約240億美元。參照來看:國內龍頭車企上汽集團(600104.SH)與奇瑞體量相當,市值約1,940億元人民幣(270億美元);美國巨頭通用汽車(GM.US)580億美元的市值則超出奇瑞兩倍有餘。 但按市盈率衡量,基於2024年利潤的約12倍估值而言,奇瑞仍有上升空間——因為國內另兩家頭部民營汽車產商的市盈率,比亞迪(1211.HK; 002594.SZ)港股為22倍、吉利汽車(0175.HK)為20倍。 這樣的對比顯示了奇瑞向同行更高估值水平靠攏的向上空間,但這仍意味著奇瑞需保持基本面穩健以證明其長期潛力。隨著奇瑞開啓上市公司新徵程,任何失誤都可能對該潛力構成壓力。 出口勁旅 乘聯會最新數據顯示:今年前八個月奇瑞位居中國汽車銷量第五。其同期銷量同比勁增22%至860,126輛——在前十廠商中增速位列第二(多數廠商增速不足12%)。 據其微信公眾號月度銷量快報:8月奇瑞汽車銷售的242,736輛汽車中,主品牌奇瑞佔比約三分之二,另一主力品牌捷途(Jetour)貢獻約22%。總部位於安徽的奇瑞汽車貢獻了其母公司奇瑞集團約95%的銷量,旗下還擁有星途(Exeed)、iCar、智界(Luxeed)等品牌。 出口與新能源車的雙重優勢構成奇瑞最核心的競爭壁壘——這也正是中國車企增長最迅猛的兩大領域,也是對投資者最大的吸引力所在。 8月奇瑞集團出口量同比增長32.3%至129,472輛創單月新高,海外銷量首次超越國內,佔當月總銷量242,736輛的過半份額。為推進出海戰略並抵御未來貿易風險,公司已在馬來西亞建立海外生產基地,並於越南和泰國新建合資工廠。 新能源車板塊增速更為可觀:奇瑞集團8月新能源車銷量同比飆升53.1%至71,218輛,佔當月總銷量30%。國內市場上,據乘聯會統計,公司新能源車銷量年內前八個月同比激增64%至309,025輛,攀升至全國第六。 相較而言:同期新能源龍頭比亞迪國內銷量僅增5.5%,特斯拉銷量則實際下滑6.9%。 這些業績表現如何體現在核心財務指標上?2025年一季度奇瑞總營收同比增長24%至682億元人民幣,增速雖強勁但較2024年有所放緩。增速放緩部分是因為席捲中國車市逾年的價格戰拖累全行業價格下行。在此背景下,奇瑞汽車毛利率由去年同期的14.9%降至12.4%。 通過成本管控,特別是行政管理支出驟降40%,公司充分對衝毛利率下滑影響,研發支出則基本持平。最終奇瑞當季盈利達47.3億元(去年同期24.8億元)幾近翻番,較2024全年37%的利潤增速顯著提升。 但成本管控終非長久之計,對研發等需持續投入方能保持領先的領域尤甚。值得注意的是:當前價格戰令所有競爭對手同樣面臨利潤下滑。2025年有關部門對緩解汽車等領域價格戰採取更積極的舉措。若政策見效,則將惠及整個汽車行業。而奇瑞的核心優勢仍在於其出口實力,以及國內外新能源車業務的快速增長。 咏竹坊專注於在美國和香港上市的中國公司的報道,包括贊助內容。欲瞭解更多信息,包括對個別文章的疑問,請點擊這裏聯繫我們 欲訂閱咏竹坊每周免費通訊,請點擊這裏

簡訊:持有17年大賺數十倍 巴菲特全沽比亞迪

股神巴菲特的巴郡悉數出售電動車製造商比亞迪股份有限公司(1211.HK, 002594.SZ)全數股份。據外媒CNBC報道,巴郡旗下的子公司在第一季的財務報表中顯示,比亞迪的持股為零;巴郡發言人亦證實,已全數出售比亞迪。 比亞迪品牌及公關總經理李雲飛表示,股票投資有買就有賣,是很正常的事情,公司感謝巴菲特對比亞迪的投資及認可。 巴郡於2008年買入比亞迪股份,持有約2.25億股,涉資2.3億美元。並於2022年8月開始減持,去年6月持股比例已降至5%以下,直至今年將餘下股份售出。市場估計,巴郡持有比亞迪17年,預期投資回報約39倍。 比亞迪周一股價收跌3.4%,公司今天平開報109.7港元。 劉智恒 欲訂閱咏竹坊每周免費通訊,請點擊這裏