完成股改為上市鋪路 長江存儲估值逾千六億

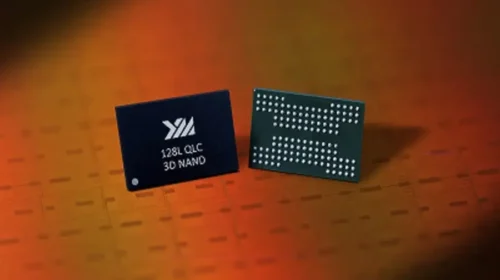

中國頭號存儲芯片製造商在近期股改後估值達230億美元,未來可能在上海或深圳上市 重點: 長江存儲已完成股改,預期上市前引入16家機構投資者 儘管美國制裁迫使其依賴國產設備,這家存儲芯片製造商全球市佔率仍實現翻倍增長,從4%升至8.3% 陳竹 過去十年,中國已向半導體產業注入巨資,力圖實現供應鏈本土化以抵御美國日趨嚴厲的技術封鎖。該戰略已培育出大批進入成熟期的企業,為股市投資者提供了豐富的半導體投資目標。 長江存儲科技控股有限責任公司(以下簡稱長江存儲)有望成為該陣營新成員。作為智能手機等電子設備核心部件的閃存領域,這家企業在全球激烈競爭中突圍,成為中國自主領軍企業。長江存儲成立於2016年,距美國打響遏制中國半導體發展持久戰僅兩年,並在此後逐步突破層層升級的封鎖。 創立近十年之際,公司正將戰略重心從技術市場轉向資本市場,向上市的重大里程碑推進。據國內財經媒體財新報道,長江存儲於上月末召開股份公司成立大會並選舉首屆董事會,完成股份制改革,距上市更近一步,但未透露具體時間表。 人工智能熱潮推升存儲需求,疊加中國對美光科技(MU.US)等外企實施反制,長江存儲對本土乃至海外市場銷路大可高枕無憂。只要其產品具備競爭力,訂單自會紛至沓來。 儘管如此,企業長遠發展仍取決於國內芯片產業,尤其是提供關鍵生產設備的裝備製造業的進階速度,這恰恰是美國力圖封鎖中國獲取尖端芯片核心技術的領域。 鑒於企業戰略地位,長存存儲極有可能選擇上海或深圳作為上市地。據國內媒體報道,公司曾考慮赴中國香港上市,該市場已匯聚中芯國際(0981.HK; 688981.SH)等頭部廠商,以及英諾賽科(2577.HK)、峰岹科技(1304.HK; 688279.SH)等新銳力量。 據媒體報道,長江存儲因應監管要求已調整策略,本土芯片巨頭需在內地上市,此舉便於政府掌控對戰略核心企業的投資准入。 引入16家投資機構 除董事會選舉外,近期完成的股改引入16家機構投資者,多為農業銀行、建設銀行等頭部國有銀行旗下投資機構組成的國有實體。投資者認購新股使長江存儲註冊資本從1,050億元增至1,120億元(約合147.6億美元)。 一家投資機構以16億元獲持股平台0.99%股權,據此推算長江存儲估值已達1,616億元。 交易完成後,長江存儲總部所在地武漢市政府仍保持控股地位。湖北長晟發展、武漢芯飛科技,兩家湖北本土機構繼續位居前兩大股東,但持股比例分別稀釋至26.89%及25.69%。 長江存儲主營應用於智能手機、計算機及數據存儲設備的3D NAND閃存存儲器。據彭博去年報道,其重要客戶包括中國智能手機龍頭華為。 2022年10月,美國實施包括禁售可生產128層及以上NAND閃存芯片的美制設備等出口管制,長江存儲遭受重創。當年末,該公司被列入美國「實體清單」,進一步限制其獲取美制芯片設備、材料及軟件的渠道。 去年9月,據彭博援引市場調研機構TechInsights研報稱,雖受制裁掣肘,該公司通過國產替代持續突破。當前合作的本土設備商包括中微半導體、北方華創,這些企業正是美方制裁後長江存儲才深化合作的夥伴。 長江存儲成功迭代存儲單元堆疊技術「Xtacking」,使NAND芯片性能比肩國際龍頭。但需注意,採用Xtacking 4.0技術的新品堆疊層數,較前代232層芯片減少70層,儘管公司宣稱其性能相當。 層數縮減折射出美國設備禁令導致的客觀制約,迫使長江存儲在國產設備局限範圍內實現性能優化。 交銀國際上個月的研報估算,長江存儲全球NAND市場份額近期顯著提升,從2024年第四季度的4%躍升至今年第一季度的8.3%,該行將市佔激增歸因於本土客戶需求擴張。 需要指出,全球NAND市場仍由美韓企業主導,三星(005930.KS)、SK海力士(000660.KS)與美光三大巨頭在今年第一季度合計佔據64%市場份額。 長江存儲未披露詳細經營數據,但據投資人早期公示文件,公司2023年實現淨利潤5.31億元,但2024年前三季度轉虧8,421萬元。 考慮企業需持續投入尚未實現高良率的國產設備,業績轉虧實屬意料之中。存儲芯片行業素有強周期性特徵,在歷經2022至2023年下行周期後,價格去年企穩回升。伴隨AI需求增長,此輪復蘇預計持續數年,或為臨近上市的長江存儲創造利好條件。…

建行入稟清盤世茂 中資行開展房企追債潮

中國房地產開發商世茂遭國有銀行入稟清盤。國有銀行對本國房企採取法律行動,或許意味著這波房地產調整期已進入新階段 重點: 截至去年底,世茂淨負債率高達473.2% 建行亞洲今年已對三家香港上市的中國地產商採取法律行動 李世達 中國房地產市場已進入深度調整階段,自今年1月中國恒大(3333.HK)遭香港法院頒布強制清盤令後,陸續有中國房企債權人拿起法律武器,向法院提出清盤呈請。其中,中國國有銀行也加入這個行列。國有銀行一方面透過白名單給予項目融資支持,一方面似乎也正以法律手段收回資金。 曾在中國房地產企業名列前茅的世茂集團控股有限公司(0813.HK)近日公布,債權人中國建設銀行(亞洲)股份有限公司(下稱建行亞洲,中國建設銀行全資附屬公司)已向法院提交清盤呈請,涉及債務金額達15.8億港元(14.6億元)。公告一出,世茂股價當天即時狂瀉18.7%,寫下歷史最低的0.37港元。 世茂表示,公司將在稍後階段結合其境外重組的進度,考慮是否需要向高等法院申請「認可令」。 對於遭國有銀行興訟,世茂表示將「極力反對這項呈請,並持續推進境外債務重組」,為其利益相關方創造最大價值。世茂認為,這項清盤呈請「並不代表公司境外債權人及其他相關方的共同利益」。 在北京、上海、香港等城市擁有寫字樓、住宅樓、酒店、商場的世茂,是自2021年中國監管機構收緊房企監管後,眾多出現境外債務違約的公司之一。2022年7月,世茂未能支付10億美元的境外債券利息和本金,至今累計已有高達117億美元債務違約。 建行續起訴房企 經歷18個月的談判,世茂於2023年12月向債權人提交了離岸債務重組條款。世茂今年3月在其擬議的境外債務重組條款中,為債權人提供了多種選擇,包括將債務轉換爲六年或九年期的票據或貸款,或零息強制可轉換債券等。 其中可轉債方案年期為一年,按每股8.5港元的轉股價格將其持有債券轉換為公司股份。不過,該轉股價格是目前世茂股價的20多倍,債權人認為條件較差。持有該公司25%以上未償海外債券的主要債權人團體表示,這些條款「損害了債權人的利益」。 漫長的協商過程,難以令人滿意的條件,都讓債權人漸漸失去耐心。債權人之一的德意志銀行,就曾表示方案不可接受,預告準備在香港採取法律行動,沒想到被建行亞洲搶先。 事實上,這不是近期建行亞洲第一次對中國房企採取法律行動。今年2月26日,建行亞洲對大發地產(6111.HK)就3.6億美元未償還債務向法院提出清盤呈請;不到一個月的3月20日,建行亞洲又對德信中國(2019.HK)提出清盤呈請,涉及2022年12月到期的9.95%優先票據及應計利息共3.5億美元。加上4月的世茂,建行亞洲三個月內已將三間本國房企告上法院。 世茂16項目入白名單 中國監管機構今年1月推出專案融資「房地產融資協調機制」(俗稱「白名單」)措施,國有銀行:中國工商銀行(1398.HK;601398.SH)、中國農業銀行(1288.HK;601288.SH)、中國銀行(3988.HK;601988.SH)、中國建設銀行(0939.HK;601939.SH)與中國交通銀行 (3328.HK;601328.SH)。預計將承接逾8,200個住宅項目,貸款總額將高達3.2萬億元。 值得注意的是,「白名單」措施關注的是「保交樓」,而非「救房企」。即使國有銀行對房企旗下項目發放貸款,也不代表放棄對其債務採取法律行動。例如世茂在「白名單」試點城市就申報了40個房地產項目,有16個獲得入圍,其中對接的銀行團中就包括了建設銀行。 一手借錢給你保交樓,另一手入稟法院,即使是國有銀行也沒得商量。 隨著近年房地產下行嚴重不景氣,房地產行業的不良貸款快速增加。根據日經新聞統計27家在香港上市的中大型銀行財報發現,去年中國房地產行業的不良貸款總額按年上升了27%。而在四大國有銀行中,房地產不良貸款增幅最大的,就是建設銀行。 根據建設銀行3月底公布的年報,2023房地產相關不良貸款為482億元,較2022年的336億元大增43%,增幅在四大國有銀行中居冠。房地產不良貸款率也從4.4%增加到5.6%。 核數師無法表示意見 所謂天助自助者,陷入債務危機的房企,唯有積極自救才能抓住一線生機。世茂除進行債務重組外,也在甩賣優質資產、提升銷售以盡快回籠資金,但這條路並不順遂。 據世茂去年財報,2023年實現營業收入594.6億元,同比下降5.7%;股東應佔虧損約為210.3億元,與2022年相若。截至2023年末,世茂總資產5,432.5億元,總負債4,919.9億元,資產負債率約為88.7%,淨負債率則從2022年的302.2%升至473.2%。 值得一提的是,核數師審核業績公告披露,對於財報「無法表示意見」,原因是公司「可能無法在正常經營過程中變現資產和償債」。 隨著政策逐漸明朗,各個房企的命運似乎也一一揭曉,各家銀行也開始維護自身權益,相信未來可能會有更多房企遭入稟清盤。中國房地產市場的結構性調整也進入了新的階段。 咏竹坊專注於在美國和香港上市的中國公司的報道,包括贊助內容。欲瞭解更多信息,包括對個別文章的疑問,請點擊這裏聯繫我們 欲訂閱咏竹坊每周免費通訊,請點擊這裏

旗下SPAC棄紐約上市 弘毅投資轉戰港股

Everest Acquisition Corporation向港交所遞交上市申請,其發起人是知名私募基金弘毅投資與擁有央企背景的農銀國際融資