軒竹生物轉戰港股上市 母企四環醫藥轉型減負

軒竹生物擁有一款已經上市獲批的藥物和兩款遞交上市申請的藥物,但同類產品競爭均相當激烈

重點:

- 軒竹生物新產品貢獻收入有限,現金流捉襟見肘

- 四環醫藥自身盈利狀況不佳,不僅營收逐年下滑,自2022年以來更是連年虧損

莫莉

在衝擊科創板失敗的半年之後,創新藥企業軒竹生物選擇了向港股市場再次發起挑戰,彰顯母公司四環醫藥(0460.HK)將其拆分上市的決心。上周一,軒竹生物向港交所正式遞交上市申請,中金公司為獨家保薦人。

四環醫藥在同日發佈的拆分公告中表示,分拆上市後,軒竹生物將作為獨立創新藥研發及產業化平台公司直接進入債務及股權資本市場,可以增加軒竹生物的財務靈活性並增強其籌集外部資金的能力,以支持其業務的快速增長及產業化發展。

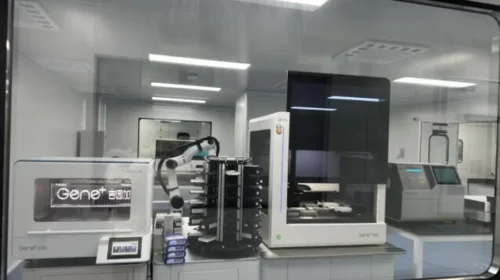

軒竹生物成立於2008年,擁有一個全面的內部研發平台和十餘種正在研發的藥物管線,涵蓋消化系統疾病、腫瘤和非酒精性脂肪性肝炎(NASH),包括一款已經上市獲批的藥物和兩款遞交上市申請的藥物,其餘項目則處於臨床試驗或臨床前研發階段。其中,小分子創新藥安奈拉唑鈉於2023年獲批用於治療十二指腸潰瘍,軒竹生物正努力推進將適應症覆蓋範圍擴大到反流性食管炎。

雖然安奈拉唑鈉是中國首款自主研發的質子泵抑制劑(PPI)1類創新藥,但是PPI類藥物市場發展成熟,中國有7款獲批的PPI,且其他5款均為仿制藥,售價更低,市場競爭相當激烈。根據招股書引述的研報,口服PPI在中國的市場規模多年來一直保持在100億元以上,安奈拉唑鈉在今年初被納入國家醫保目錄,但上半年貢獻的收入僅有1,603萬元,顯示其在PPI市場中所佔份額並不大。

另外兩款進展較快的核心產品均為小分子腫瘤靶向藥物,XZP-3287針對晚期乳腺癌和XZP-3621針對非小細胞肺癌的新藥上市申請均已提交,軒竹生物預計這兩款產品分別在2025年上半年和下半年有望獲批上市。但是,這兩款新藥都將面臨激烈的競爭格局,市場上已存在多款同類產品。

在持續的新管線研發投入之下,軒竹生物長期處於虧損之中。招股書顯示,2022年及2023年、2024年上半年,軒竹生物分別產生淨虧損5.12億元、3.01億元及1.11億元,同期的研發支出分別為4.01億元、2.39億元和7,442.6萬元,研發開支正在快速縮減。這或許與軒竹生物日漸捉襟見肘的資金狀況有關,截至2024年6月底,軒竹生物所持有的現金及現金等價物同比銳減89.5%至2,533.9萬元。招股書稱,公司有足夠的營運資金支付未來至少12個月內至少125%的成本。

作為持有軒竹生物56.47%股份的母公司,四環醫藥是為軒竹生物運營資金的主要提供方。除此之外,軒竹生物曾在2021年完成A-1輪、A-2輪和B輪融資,2021年底最後一輪融資的投後估值為39億元。在2022年9月,軒竹生物擬在科創板上市,但是在經歷上海證券交易所的兩輪問詢後,軒竹生物的上市申請在2023年3月被暫緩,直到今年5月,公司選擇撤回科創板上市申請。

母公司財務狀況不佳

在分拆公告中,四環醫藥特別強調,分拆後,本公司可以將公司的現有資金與資源專注於培育和發展高增長的醫美業務及其他新業務。四環醫藥自身盈利狀況不佳,不僅營收逐年下滑,自2022年以來更是連年虧損。2022年至2023年及2024年上半年,四環醫藥的營收分別為21.81億元、18.61億元、9.50億元,公司擁有人淨虧損分別為19.15億元、5,401.7萬元和3,342.4萬元。

四環醫藥是一間老牌藥企,曾是中國最大的心腦血管處方藥物供貨商之一。在仿制藥面臨集體採購壓力、創新藥蓄勢待發的背景下,四環醫藥選擇向醫美板塊發力,通過獨家代理肉毒素「樂提葆」建立醫美的渠道和銷售隊伍,再通過自主研發或者引進的方式推出玻尿酸、黃金微針膠原敷料等產品。今年上半年,醫美業務取得收入3.23億元,同比上升66.4%,佔總收入比例提升至34.0%。

招股書顯示,在港股遞表前,除了上海雲鋅之外的其餘12名B輪投資者將所持的軒竹生物股份以總價7.55億元出售給控股股東四環醫藥,相較其2021年融資時的價格而言,年回報率為8%,這批投資者包括陽光人壽、中銀資本等機構資本。

當四環醫藥成功轉型醫美行業,創新藥板塊對集團整體業務的協同作用下降,此時選擇拆分軒竹生物不僅能降低長期輸血的財務壓力,也能將更多資源投入新業務,但軒竹生物上市後的商業化回報,仍高度依賴新產品的市場拓展,建議投資者繼續觀察。

欲訂閱咏竹坊每周免費通訊,請點擊這裏