阿里巴巴前任董事会主席张勇突辞去在阿里云董事长职务,转而管理一个集团出资10亿美元支持的科技基金

重点

- 阿里巴巴称前董事会主席张勇将辞任云业务负责人,去管理一个由该集团投资10亿美元的科技基金

- 阿里云正面临诸多挑战,包括北京方面越来越倾向于让国有企业来处理敏感数据

阳歌

过去这几年,电子商务巨头阿里巴巴集团控股有限公司(BABA.US, 9988.HK)须应对一些极其动荡的局势,包括政府的严厉打压、疫情、经济持续放缓和一些重大的新竞争。现在,它必须在失去老资格的掌门人张勇的情况下继续前行。

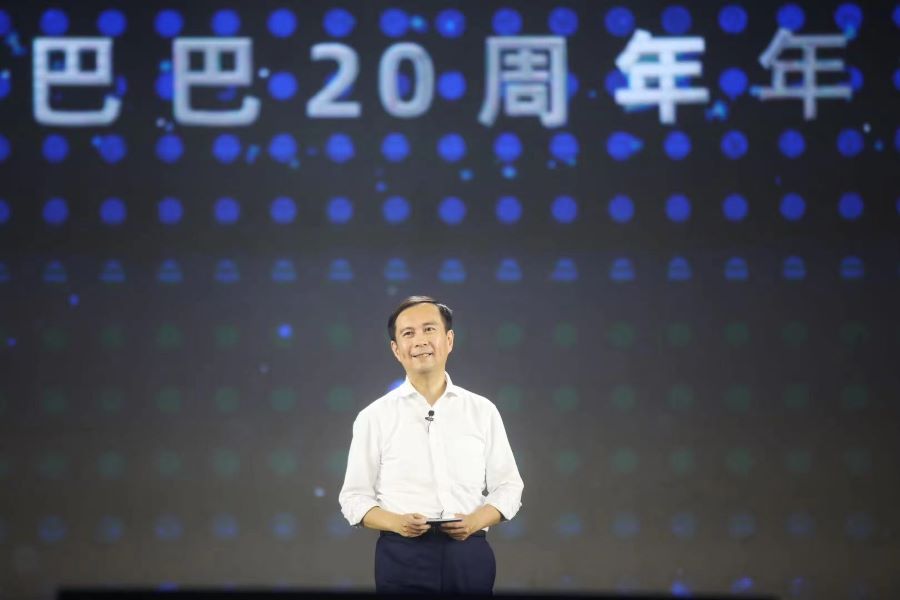

公司周日宣布,辞任阿里巴巴董事会主席和首席执行官的张勇,再辞去在云业务部门的掌舵人职务。但他与阿里巴巴的关联不会断,将掌管前雇主出资10亿美元支持的一个科技基金。

目前还不清楚张勇的辞职,是真的像许多报道所说的那样是突然的,还是计划好的。多个信号似乎表明,从张勇决定离开到真的发布公告,可能至少有数周甚至数月的时间。

一方面,张勇在正式辞去阿里巴巴董事会主席兼首席执行官的同一天离开了阿里云智能集团,似乎表明此举是计划好的。阿里巴巴这么快就同意向他的基金投资10亿美元,从这一点也反映存在一定程度的计划。

但阿里巴巴没有准备好接管云业务的人选,这个事实也表明,事先准备的时间并不多。张勇在阿里云智能的董事长兼首席执行官职位将由吴泳铭接任,吴泳铭周日也接替了阿里巴巴集团首席执行官的职位。

吴泳铭是阿里巴巴联合创始人,后来离开阿里,之后又回归,担任首席执行官一职。这一点很重要,因为随着阿里巴巴即将成为一家掌控六项核心业务的控股公司,他新的首席执行官头衔,可能很快就会变成象征性的。根据3月宣布的一份计划,六项业务正在被分拆出去,独立运营。

因此,分拆后,吴泳铭在阿里巴巴集團没有任何实际业务。这也说明,当阿里云任命新的管理团队时,他被任命為新任全職首席執行官。

咏竹坊在一封周二的致全体员工的信函中看到,吴泳铭重点谈到他担任阿里巴巴集团首席执行官的新职务,但没有提及其在张勇离开后,接任阿里云智能集团的新职务。“展望未来,阿里巴巴的两大战略重点将是‘用户至上’和‘人工智能驱动’,”他写道。“我们将围绕这两个核心战略,重新调整我们的运营,并重塑我们的业务重点。”

张勇离任的消息公布后,阿里巴巴股价没有出现大的波动,可见没有人对此举动感到非常惊讶或担忧。阿里巴巴在香港上市的股票周一下跌了3%,但其在纽约挂牌的股票只下跌了1.5%,反映了市场情绪,因为彼时这个消息已经广为人知。

前景暗淡?

那么,我们为何如此纠结张勇的离职是否是有计划的呢?这是因为这种重大变动可能会对云智能集团产生重大影响,这是阿里巴巴拆分后的六大集团之一。它被视为阿里巴巴最有前途的业务之一,尽管它的前景最近看来有些暗淡。

这令我们猜测,在该公司工作了八年后,张勇可能有点累了,包括他在2019年从传奇创始人马云手中,接过董事长一职后的最后四年期间争议不断。

阿里巴巴因在中国电子商务市场的主导地位受到批评,早在2015年,在竞争对手京东(JD.US;9618.HK)指控其存在反竞争行为后,阿里巴巴受到了审查。这一争议在2021年4月达到顶峰,中国的市场监管机构对公司处以创纪录的180亿元(25亿美元)罚款,当时集团的掌门人是张勇。

就在这一重大打击到来的几个月前,阿里巴巴的金融子公司蚂蚁集团不得不取消了原定于2020年11月的大型IPO,这本有望成为全球规模最大的IPO。据报道,蚂蚁集团之所以这么做,是因为马云对中国金融监管机构的批评惹恼了中国领导层,后者本就对蚂蚁集团的规模及其可能给金融体系带来的风险感到担忧。

这种动荡与张勇早前在阿里巴巴所获得的赞誉相去甚远,那时他被认为一手打造了一年一度的“双十一”购物节,“双十一”现在已经发展成了中国的“黑色星期五”。

张勇所在阿里云智能集团的情况也没有好到哪儿去,由于中国经济持续放缓和政策方面的原因,它正面临多重阻力。中国对数据安全日益加剧的担忧越来越清楚地表明,它可能更愿意看到云服务和相关基础设施由国有企业来运营。

中国的三大国有无线运营商,凭借政府人脉和运营电信基础设施的经验拥有天然优势,都在加大在云服务领域的努力。Canalys的数据显示,阿里巴巴依然是行业领导者,占据着中国云服务市场约三分之一的份额。但阿里云智能在截至今年3月的季度收入首次出现同比下降,不过在6月结束的季度又恢复了增长。

归根结底,如果张勇只是因经历了所有的争议,并且因未来将面临诸多挑战而想休息一下,我们真的不能怪他。他的退出给他带来了一顶很好的黄金降落伞,管理一支价值超过10亿美元的科技基金,这个角色应该能让他在未来保持低调。

现在,他曾经不得不面对的许多挑战可能会落到吴泳铭身上,在将注意力转向重振云业务之前,吴泳铭似乎即将开启一场疯狂之旅,帮助阿里巴巴顺利完成分拆。

有超赞的投资理念,但不知道如何让更多人知晓?我们可以帮忙!请联系我们了解更多详情。

咏竹坊专注于在美国和香港上市的中国公司的报道,包括赞助内容。欲了解更多信息,包括对个别文章的疑问,请点击这里联系我们。

欲订阅咏竹坊每周免费通讯,请点击这里