聖桐特醫衝刺港交所 乘關稅戰叫板外資巨頭

這家總部位於青島的特醫食品製造商,正挑戰主導中國市場的外資跨國公司,後者可能面臨關稅的不確定性

重點:

- 聖桐特醫已向港交所提交上市申請,公司擁有一批重量級投資者,且收入與利潤飆升

- 隨著中國生育率下滑,這家專注嬰兒的特醫食品製造商正多元化佈局,進軍中國上升中的老年營養市場

譚英

當聖桐特醫(青島)營養健康科技股份公司於上周五首次公開披露其香港IPO計劃時,中信證券為保薦人。但不久後,公司透露中信里昂證券也將作為總協調人加入承銷團隊。

對於這樣一家擁有二十餘年歷史的老牌企業,聖桐特醫的財務指標確實令人矚目。其收入在過去三年近乎翻倍,從2022年的4.91億元增至去年的8.34億元。2024年,來自跨境電商平台的收入達4.05億元,佔總收入的48.6%。公司調整後淨利潤也從2022年的1.21億元快速攀升至2024年的1.99億元。而其毛利率三年來始終維持在71%左右的高位,令人稱羨。

前身為青島聖桐營養食品有限公司的聖桐特醫,是最早進軍國內特醫食品市場的本土企業之一,主要專注過敏嬰兒特製產品,該業務貢獻去年的九成收入。

仍佔聖桐特醫銷售額過半的國內市場,由國際巨頭主導,雀巢(NESN.SW)和達能(BN.PA)分別位列第一及第二,緊隨其後的是聖桐特醫和第四的雅培(ABT.US)。根據上市文件中的第三方研究,這使聖桐特醫居國內同行之首。前五強中唯一的其他本土企業是乳業巨頭飛鶴(6186.HK)。

飛鶴當前的市銷率達2.32倍,這意味著若聖桐特醫匹配此水平,基於2024年銷售額,其估值或達20億元左右。這有望助其集資5億元甚至更多,為其目前在內蒙古新建的設施擴大產能提供資金。

此次上市僅是聖桐特醫的最新融資舉措,公司還於今年2月在B輪融資中募得4億元。其支持者都是頂尖機構,包括上汽集團旗下的恒旭資本、高瓴資本、李開復的創新工場以及中金公司。

特醫食品需醫生監督、且以特殊需求嬰兒產品主導。在中國,所有特醫食品的滲透率僅為3%,遠低於成熟市場40%的水平。根據上市文件,中國市場的年增長率為18%,預計2029年規模將達531億元,其中嬰兒產品佔274億元,約半數份額。

當前,對聖桐特醫等公司挑戰其國際同行較為有利,若後者的供應鏈部分位於美國,它們可能受中國報復性關稅拖累。聖桐特醫唯一的外部供應商位於韓國,相對來說受關稅戰影響不大。但需指出,公司近半產品銷往海外,主要渠道為電商。然而,上市文件未具體說明其中是否有銷往美國的部分。

二十年歷史沉澱

聖桐特醫歷史可追溯至2005年,當時是聖元營養旗下的特醫食品事業部,由張亮與孟秀清夫妻二人掌控。張亮於1998年創立生產嬰兒配方奶的聖元國際集團,公司2007年至2017年在納斯達克上市,後被張亮私有化。

據上市文件,中國本世紀初尚無本土特醫食品生產商。作為當前的國內行業領頭羊,聖桐特醫已擁有14款主要特醫食品產品,以及7 張特醫食品註冊證。

鑒於中國生育率急劇下滑,聖桐特醫受投資者熱捧似有悖常理。2024年是農歷龍年、受准父母偏愛,中國出生人口自2023年的900萬升至950萬,為全球之最。儘管如此,長期前景仍堪憂,這是晚婚及育兒成本高等成熟經濟體常見的因素。對此,公司反駁稱,中國的Z世代父母已致力保障嬰兒的營養,並加快購買特製產品,以應對孩子的任何異常。

即便如此,意識到人口趨勢對其不利,聖桐特醫正多元化開發成人產品以補當前產品線。官方資料,中國60歲以上人口2023年佔比已超五分之一。隨著該群體擴大,預計非嬰兒特醫食品需求將激增。據上市文件,2024至2029年,市場年均增長率應達21.5%,2029年銷售額將達258億元。

公司在上市文件中表示:「以精確營養、專業呵護為理念,我們關切特殊群體需求,涵蓋面對過敏、不耐受乳糖及早產風險的嬰兒,以及銀發族。」聖桐特醫通過300余家分銷商售貨,渠道包括醫院、月子中心、專賣店及線上,終端覆蓋超17,000個網點。

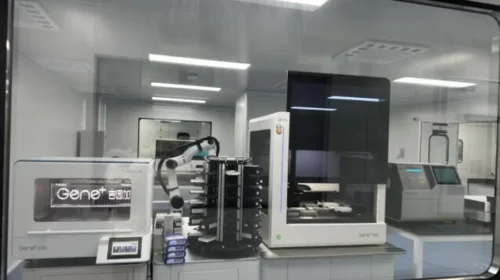

2023年之前,聖桐特醫位於青島的主要生產基地與母公司聖元集團共享,基地2024年年產特醫食品1.7噸。公司今年2月另開一家新廠,第三家工廠也正在內蒙古建設,預計2026年投用。

聖桐特醫需加速行動,因為新興本土競爭者步步緊逼。2022年至2023年,中國新特醫食品註冊數量從13款跳漲至70款,去年又新增42款註冊。國家市場監管總局數據顯示,截至去年9月20日,國內206款特醫食品註冊中,本土企業佔174款,表明中國本土公司競相爭奪這重要市場。

需要指出,國際巨頭仍坐擁巨大優勢,雀巢以57%市佔率坐頭把交椅,達能以18.4%居於其後。聖桐特醫無疑希望分一杯羹,而民族情緒的上市,對國貨亦有利。如果能讓投資者確信其能保持強勁增長,那情況對聖桐特醫更有利。

欲訂閱咏竹坊每周免費通訊,請點擊這裏