维亚生物科技进入CDMO业务,营收激增

去年秋天的两项重要收购帮助推动了维亚上半年收入的五倍增长,公司重新进入盈利状态

重点:

- 维亚生物科技上半年的收入增长了五倍,并恢复了盈利能力,这得益于它去年对两家CDMO的收购

- 在全球药企纷纷将重点转向药物开发之际,该公司转向合同制药

蓝少虎

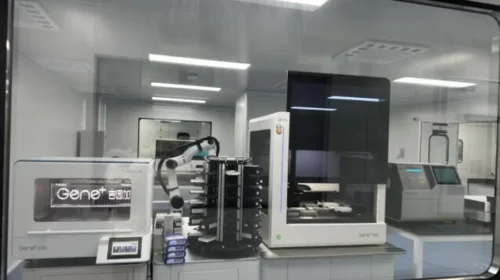

维亚生物科技控股集团(Viva Biotech Holdings,1873.HK)是一家面向全球、为其他制药商提供第三方制药服务的中国供应商,最近的几起并购仿佛给它打了一针强心剂。

根据上周公布的最新业绩,该公司在完成了两项关键的收购后,上半年的收入激增了五倍多。这两项收购不仅为它增加了一个主要的新业务领域,还使维亚生物科技恢复了盈利能力。

一开始,该公司的股价在业绩出来后的三天里涨了约4%。但从那以后,又回吐了所有的涨幅,这表明投资者也许原本期望它能从最近的两次收购中获得更强的动力,这两项收购使维亚从最初的合同研究机构(CRO)成为了快速增长的合同研发生产机构(CDMO)。

维亚生物科技还从事服务换股权业务,即获取初创药物研发公司的股份。这种合作使维亚能够获得这些公司的产品,也可以向它们出售自己的服务。

维亚的多元化战略最近引起了全球投资巨头摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)和瑞银集团(UBS Group AG)的注意,它们在7月和8月分别购买了维亚17.5%和10%的股份。这两家全球巨头是在维亚股票从6月份的历史高点下跌了近一半之后分别采取的行动,也许暗示了一种“逢低买入”的心态。

根据8月30日发布的最新报告,维亚生物科技今年上半年的收入比去年同期猛增了五倍多,达到10.3亿元(1.594亿美元)。CDMO业务和药物商业化服务占了近70%的收入,而去年同期这两项业务为零。向其他制药公司提供临床阶段外包服务的药物发现服务贡献了剩余的营收。

维亚的收入激增帮助它从去年同期5.3亿元人民币的亏损转为今年上半年9580万元的盈利。该公司将这一转变归功于它对SYNthesis Med Chem(香港)有限公司和浙江朗华制药有限公司的收购。

去年9月,维亚宣布以8000万美元收购SYNthesis,这家公司与它的子公司一起从事临床前小分子药物的研究和开发。在那之前一个月前,维亚宣布了一项更大的交易,以25.6亿元收购CDMO领域的专业公司朗华制药80%的股份。

朗华在今年上半年完成了26个CDMO项目,销售额约为4.15亿元,约占维亚生物科技总收入的58.8%。

根据美国企业研究所(AEI Research)5月的一份报告,维亚生物科技通过收购朗华进入的全球CDMO市场,预计到2025年该市场将达到约1200亿美元的规模,而2019年为633亿美元,复合增长率为11.2%。

增长有望

进入CDMO看起来是非常明智的一步,因为跨国制药商将更多精力转移到药物研发上,同时把实际生产交给像维亚这样的第三方,令该领域的企业从中受益。上世纪90年代,全球半导体行业也出现过类似的转变,芯片设计方和第三方代工企业成为了两种不同类型的企业,各自专注于产品的设计与制造。

据美国企业研究所称,基于类似模式,化学药品的生产也会逐渐转向CDMO。

创办于2008年的维亚生科技物于2019年5月在香港上市,募集1.76亿美元。今年6月,该公司股价从4.41港元的IPO价格攀升至11.64港元的历史新高,涨幅高达164%,但此后已跌至6.60港元左右。这表明,先前的上涨可能为时过早,在对该公司的竞争对手进行评估后,这一事实变得更加明显。

维亚生物科技的大部分收入来自中国以外,其中美国约占30%,欧洲占25%,其余收入来自中国和其他亚洲国家。它的竞争对手艾昆纬(IQVIA Holdings Inc.)和药明康德(WuXi AppTec Co. Ltd.) 市值分别为500亿美元和630亿美元,令维亚生物科技的16亿美元市值相形见绌。

根据其2019年的招股说明书,在维亚生物科技核心的CRO服务在中国的市场上,中国最大的两家企业在2017年分別占据了53%和30%的市场份额,而维亚生物只有2.6%,招股说明书没有提及这两家企业的名字。

不过,标普全球(S&P Global)将泰格医药(Hangzhou Tigermed Consulting Co.Ltd.)列为中国最大的临床试验CRO,而2015年从药明康德分拆出来的药明生物(WuXi Biologics ),则是中国另一家最大的临床试验CRO。

但一些人可能会认为,该公司的股票被低估了,股票信息网站Simply Wall Street指出,它较10.71港元公允价值低38.4%。显示出潜在的大幅上涨空间。

考虑到其规模相对较小,以及中国CDMO和CRO市场的寡头垄断性质,维亚生物也在寻求通过服务换股权业务来提高收益。今年上半年,维亚生物在其投资组合中增加了8家初创企业,并增加了对两家现有投资组合公司的投资。这使其投资组合中的公司总数达到75家,平均协议持股比例约为18.41%。

这些公司参与了140个管线项目,其中18个已进入临床阶段。除了让维亚随时掌握药物领域的先机并为其服务提供潜在的新客户外,当这些投资组合公司的价值上升时,这些投资也会为维亚赚钱。

今年上半年,此类价值增长的收益总额约为5350万元,而去年同期约为5470万元。

欲订阅咏竹坊每周免费通讯,请点击这里